-

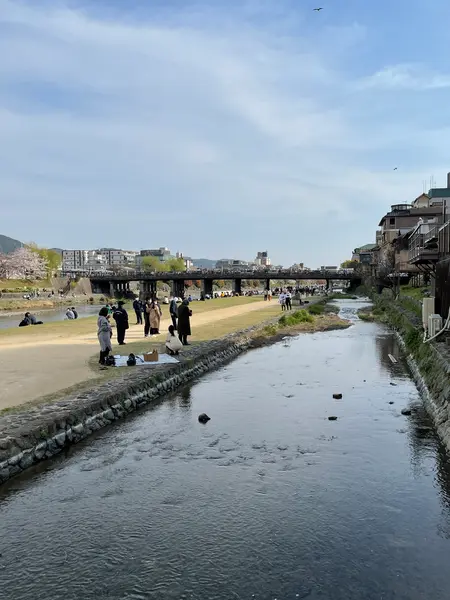

三条大橋

-

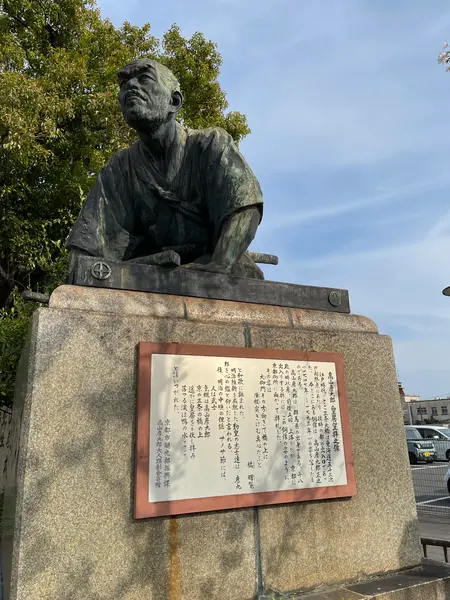

明智光秀首塚碑

-

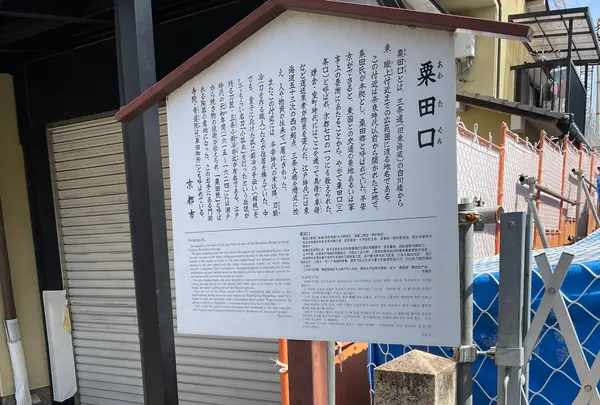

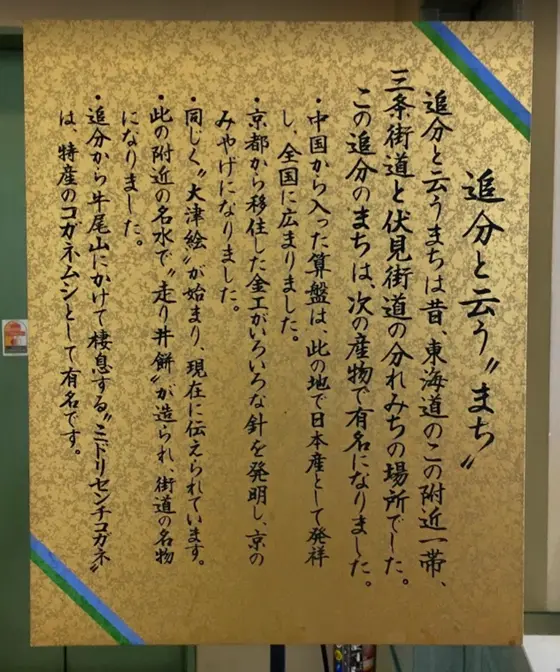

粟田口

-

青蓮院門跡

-

南禅寺

-

粟田口刑場跡

-

北花山山田町大日如来

-

亀の水不動尊

-

天智天皇陵

-

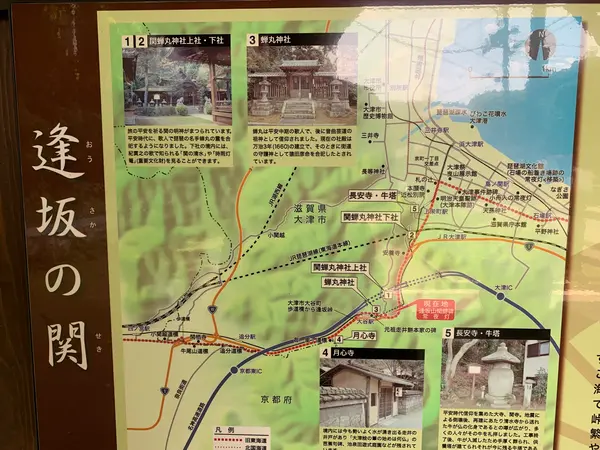

東海道 逢坂関道標

-

月心寺

-

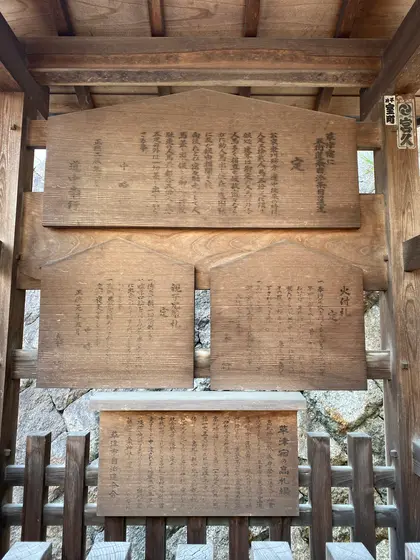

蝉丸神社

-

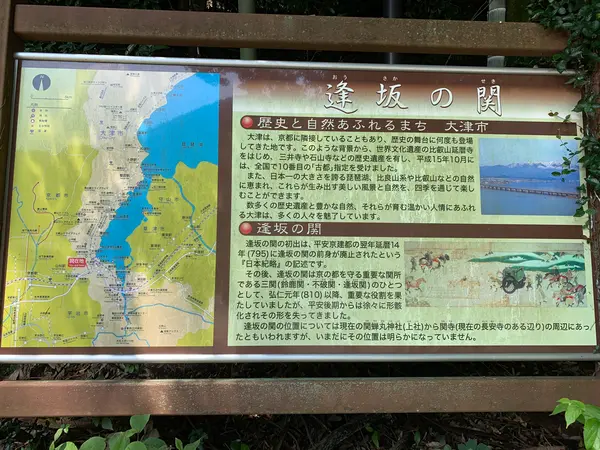

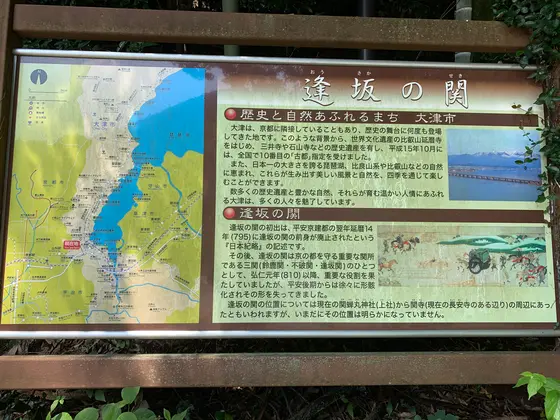

逢坂山関址

-

安養寺

-

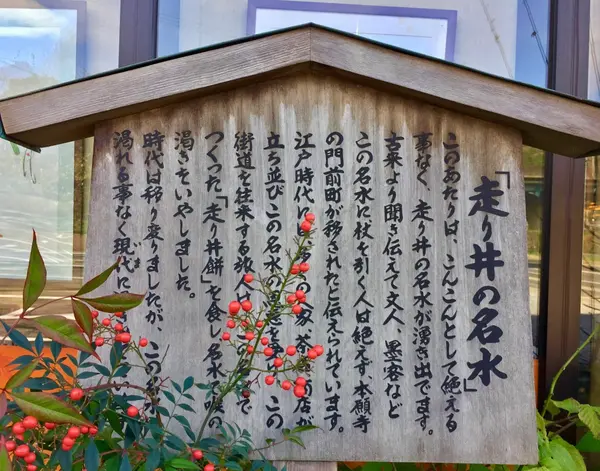

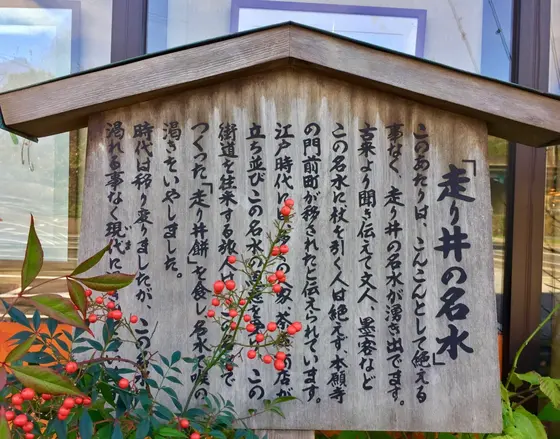

大津宿 走り井餅を売る茶屋

-

大津宿肥前屋九左衛門本陣跡

-

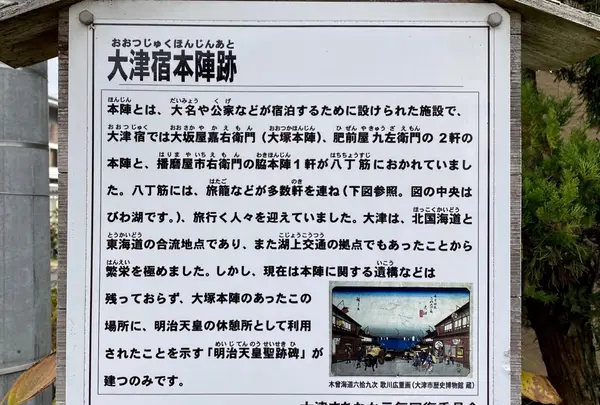

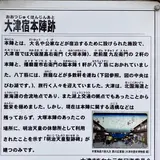

大津宿大塚本陣跡

-

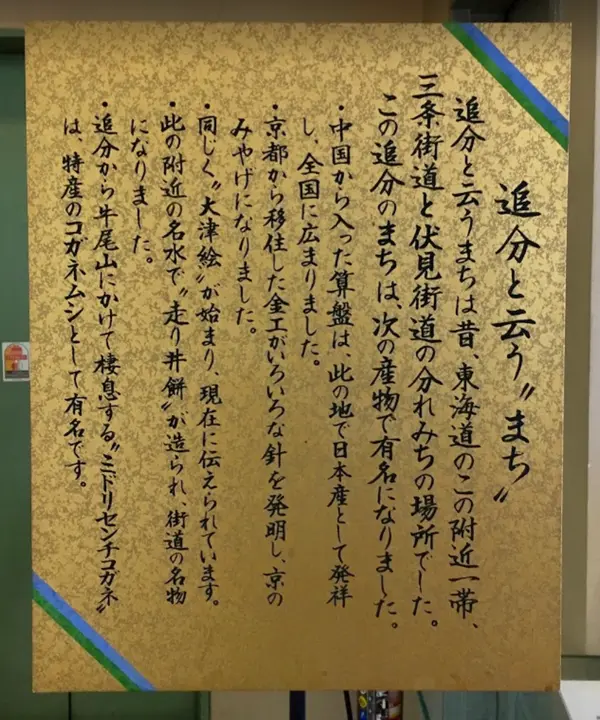

大津宿札ノ辻

-

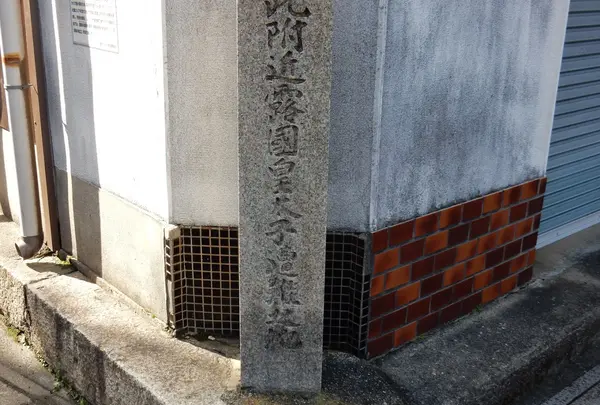

露国皇太子遭難之地

-

大津別院

-

平野神社

-

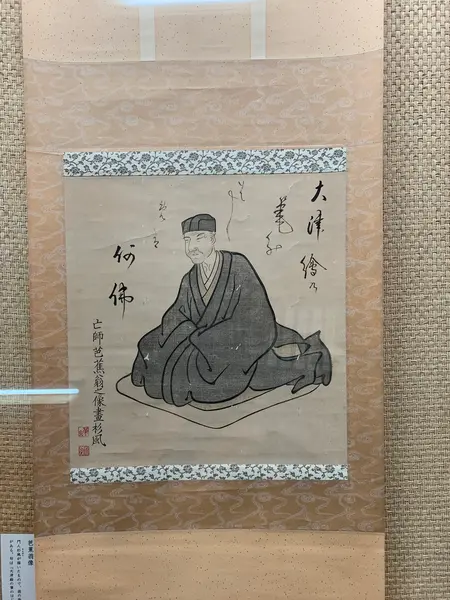

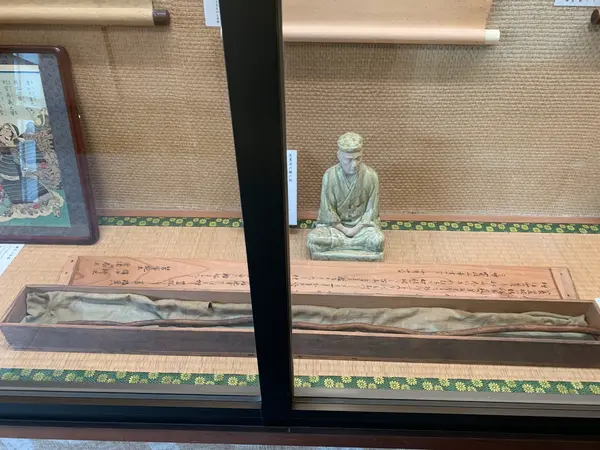

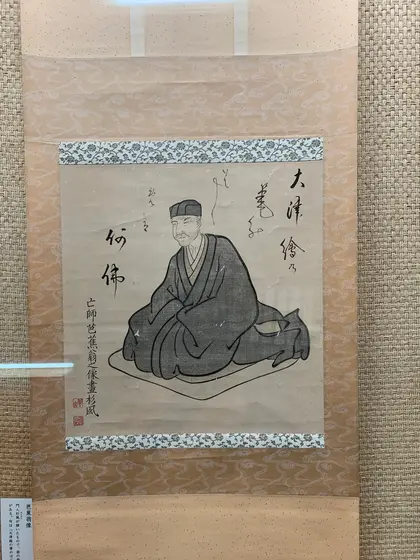

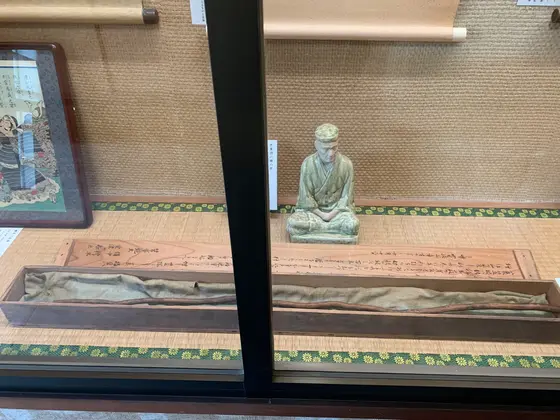

義仲寺

-

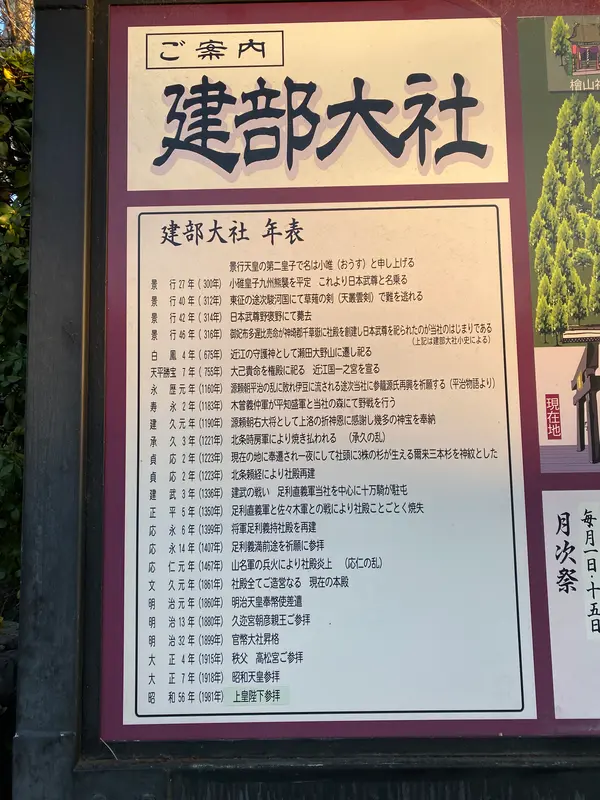

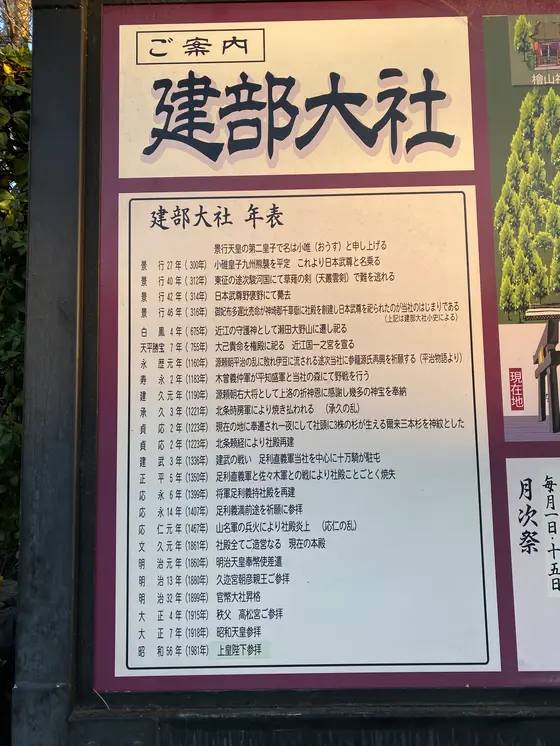

建部大社

-

萩の玉川

-

東海道 野路一里塚跡

-

草津宿 (姥が餅屋旧跡)

-

草津宿 京方見附 (黒門)址

-

立木神社 御旅所

-

草津宿本陣田中九蔵家址

-

草津宿 脇本陣藤屋与左衛門家址

-

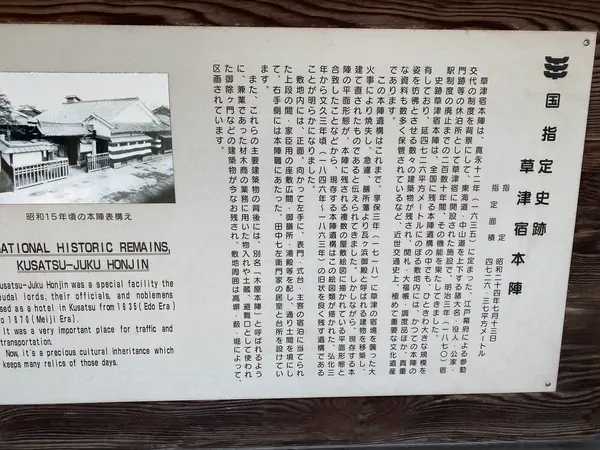

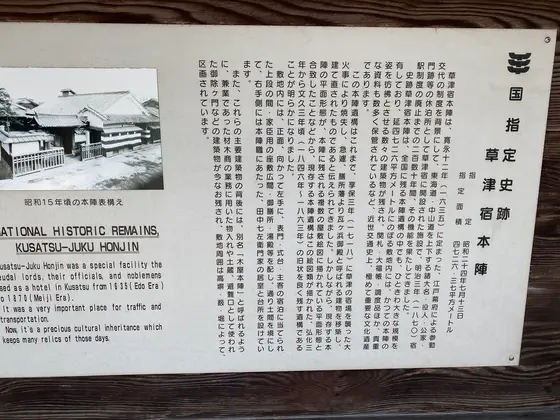

草津宿本陣

-

草津宿脇本陣大黒屋址

-

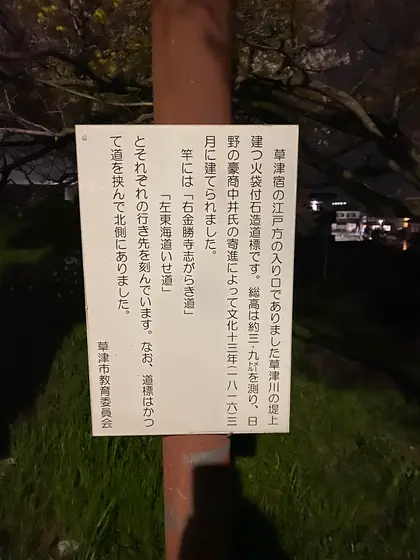

草津宿 追分道標

-

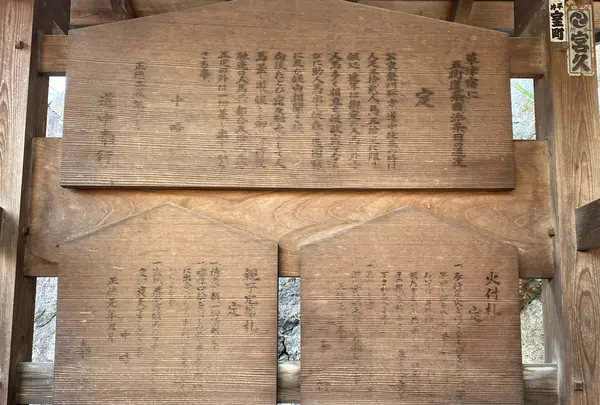

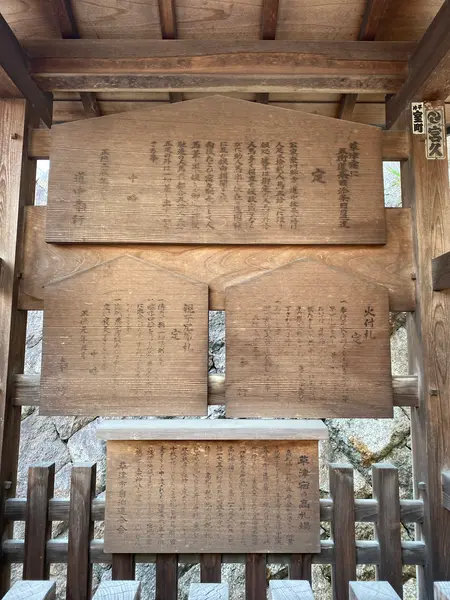

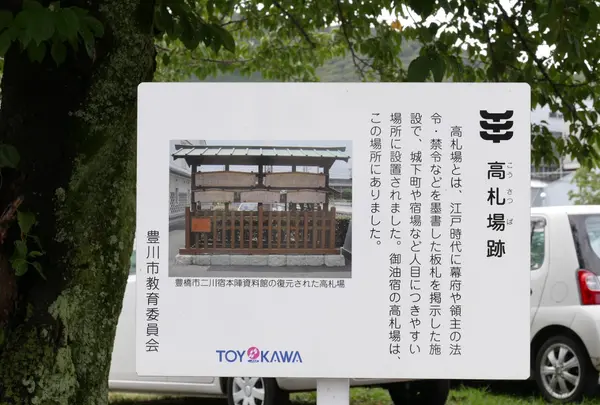

草津宿 高札場址

-

草津高野地蔵尊

-

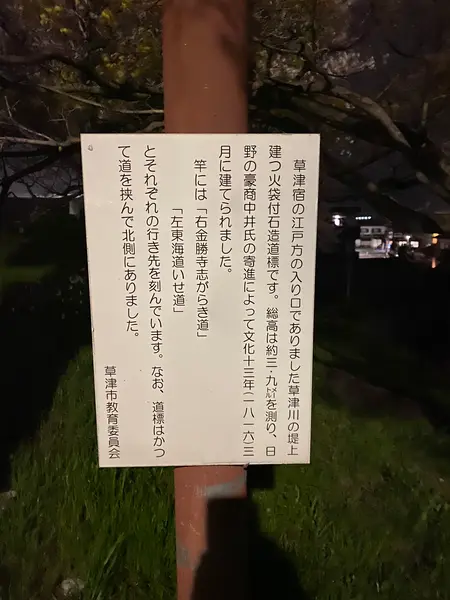

草津宿江戸口見附 横町道標

-

老牛馬養生所趾 石碑

-

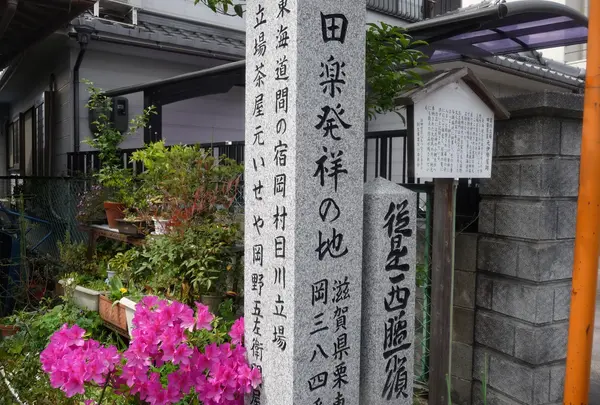

石部宿 田楽茶屋 京伊勢屋址

-

旧東海道 目川立場 名代田楽茶屋 元伊勢屋址

-

東海道 目川一里塚跡

-

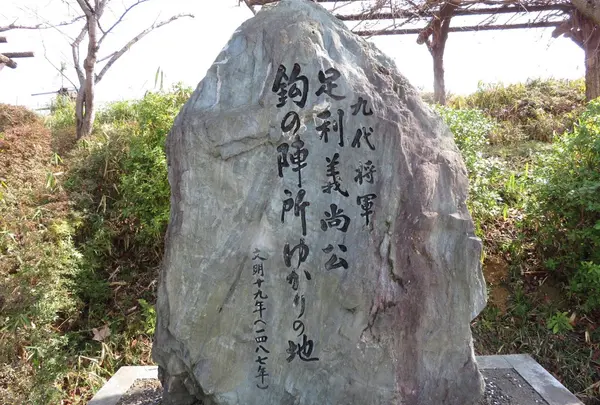

足利義尚 鈎の陣所跡

-

東海道 小野村 肩かえの松

-

六地蔵一里塚跡

-

石部宿 西縄手跡

-

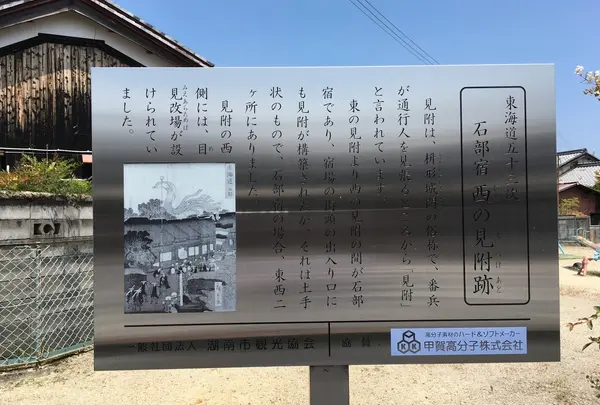

石部宿 西見附址

-

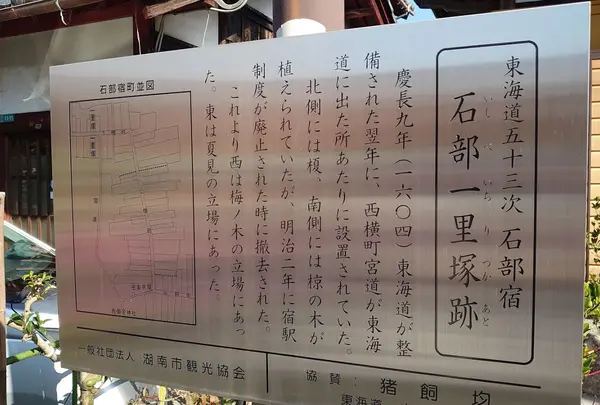

石部一里塚跡

-

石部宿 田楽茶屋

-

東海道石部宿 小島本陣址

-

石部宿 高札場址案内板

-

石部宿 東見附址

-

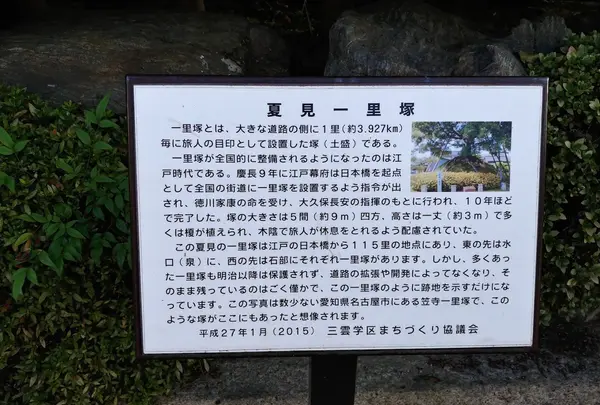

東海道 夏見一里塚跡

-

明治天皇聖蹟碑

-

天保義民之碑

-

東海道 横田の渡し 常夜燈 (三雲側の渡し場より移設)

-

東海道 横田渡常夜燈

-

北脇のお地蔵さん

-

東海道水口宿 水口城天王口跡 案内板

-

東海道水口宿 西目附(京口)跡

-

水口城跡

-

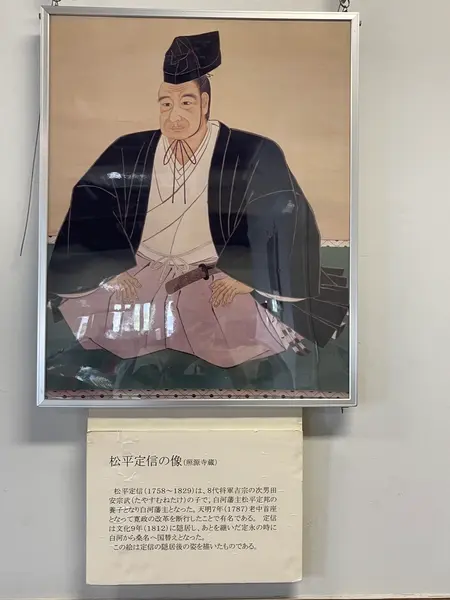

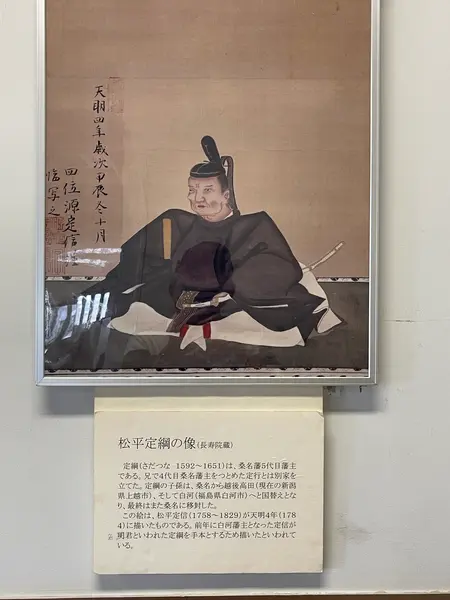

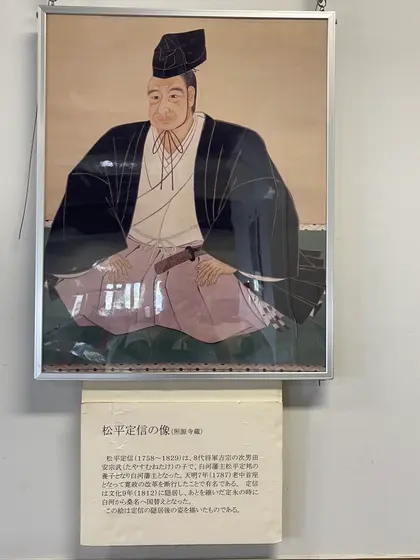

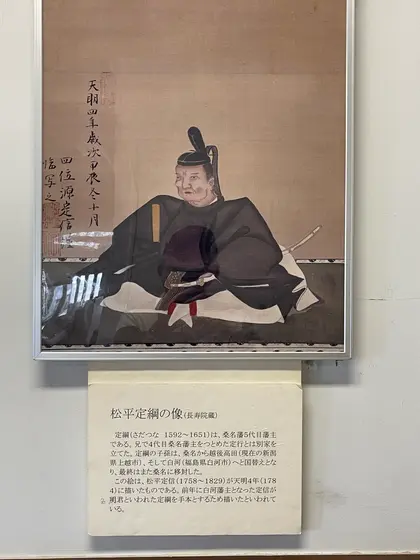

甲賀市 水口歴史民俗資料館

-

天王町曳山蔵

-

三筋の町 からくり人形時計

-

大徳寺

-

東海道水口宿 大池町のからくり時計

-

大岡寺

-

水口宿問屋場跡

-

旅籠町曳山蔵

-

東町曳山蔵

-

東海道水口宿 高札場跡

-

水口宿鵜飼本陣跡

-

水口宿脇本陣文右衛門跡

-

田町・片町曳山蔵

-

東海道水口宿 東目付(江戸口)跡

-

旅籠 井筒屋跡 石碑

-

垂水斎王頓宮跡

-

土山宿 田村神社を右手に見る。

-

土山宿加賀屋跡

-

土山宿灰屋跡

-

土山宿陣屋跡

-

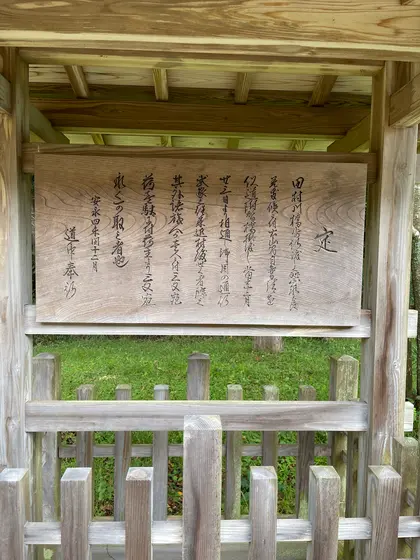

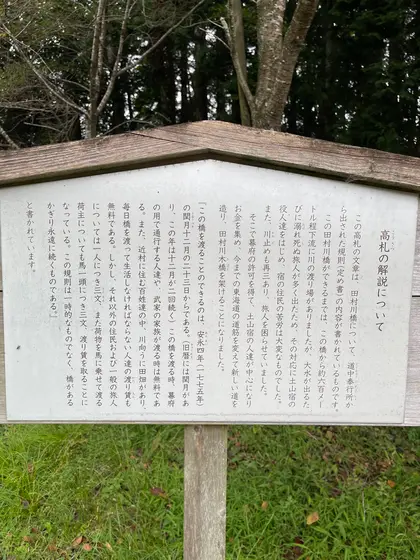

大黒屋本陣跡(大黒屋公園・土山宿問屋場跡・高札場跡)

-

土山宿岩田屋跡

-

東海道土山宿 お休み処(お茶のみホ-ル)

-

土山宿川内屋跡

-

土山宿陣屋跡

-

土山宿銭屋跡

-

東海道伝馬館

-

土山宿

-

来見橋(くるみはし)

-

東海道 土山一里塚跡

-

生里野地蔵尊

-

土山宿鳥居本屋跡

-

田村神社 拝殿

-

万人講灯籠 常夜燈

-

鈴鹿峠

-

東海道 鈴鹿峠 関宿側登り口

-

片山神社

-

坂下宿 筆捨山

-

岩屋十一面観世音菩薩

-

法安寺山門(坂下宿 松屋本陣門)

-

東海道 坂下宿 梅屋本陣跡

-

東海道坂下宿 大竹屋本陣跡

-

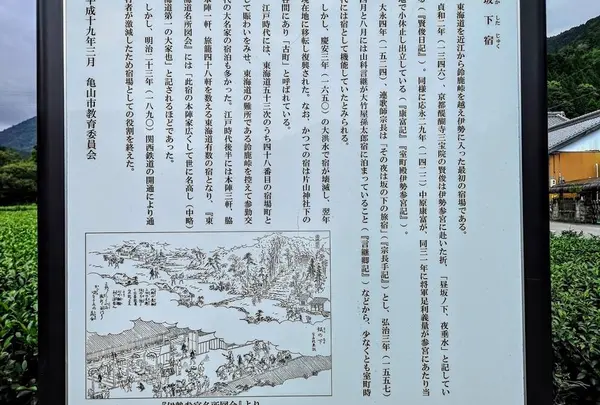

東海道坂下宿 宿場図 案内板

-

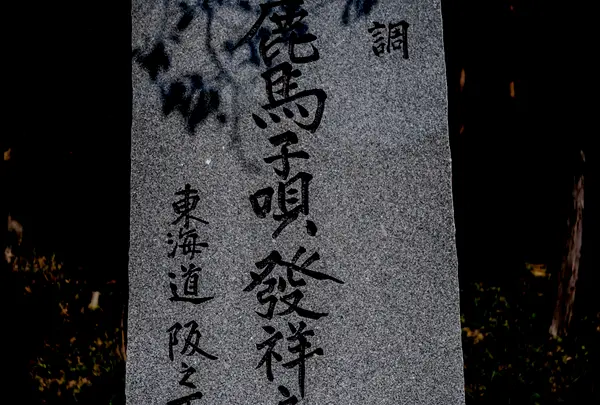

鈴鹿馬子唄発祥之地

-

関宿 伊藤本陣跡

-

西追分

-

関神社御旅所

-

地蔵尊(御旅町)

-

旧田中

-

関地蔵院

-

会津屋

-

福蔵寺

-

深川屋

-

関宿旅籠玉屋歴史資料館

-

伊藤本陣跡

-

百六里庭

-

川北本陣跡

-

関宿問屋場跡

-

鶴屋脇本陣跡

-

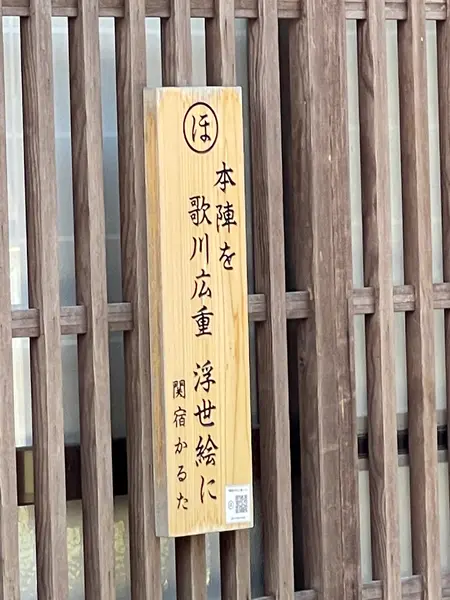

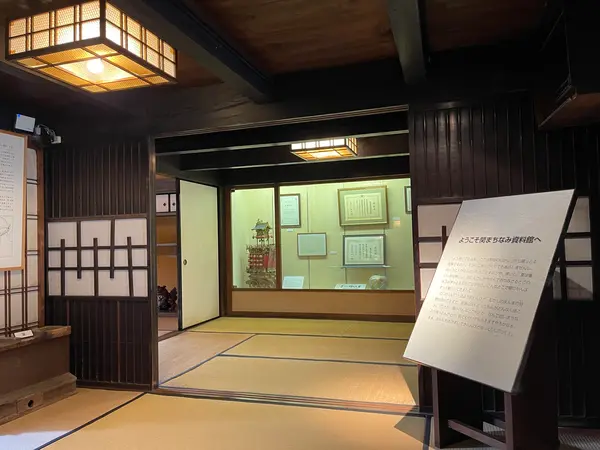

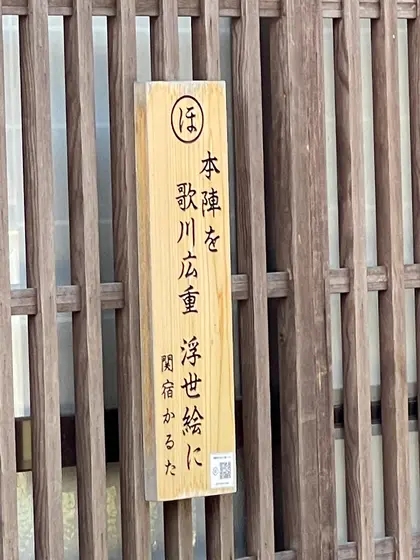

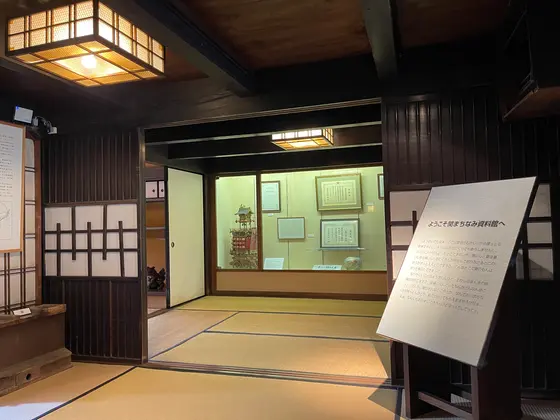

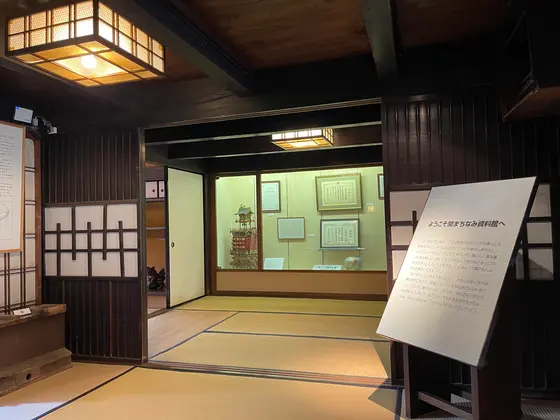

関まちなみ資料館

-

関宿

-

御馳走場

-

東追分

-

昼寝観音 地蔵堂

-

布氣皇舘太神社

-

野村一里塚

-

東海道亀山宿 三叉路

-

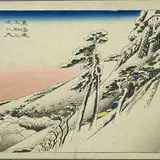

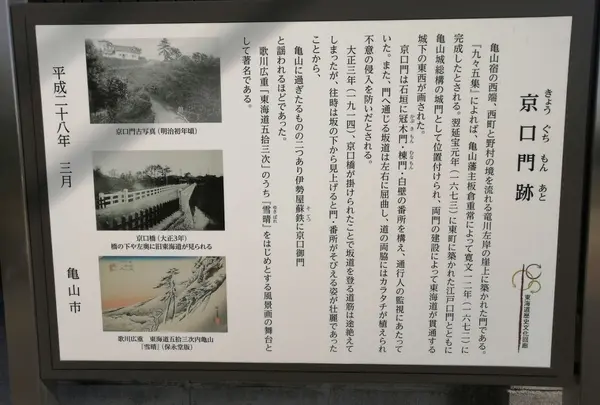

京口門跡

-

亀山城 西ノ丸・外堀跡

-

侍屋敷遺構

-

東海道亀山宿の碑

-

亀山城 多聞櫓

-

亀山宿高札場跡

-

亀山宿樋口本陣跡

-

江戸口門跡

-

レストラン サツキ ・ 伊勢銘菓 亀乃尾本舗 ・ パン フレッシュケーキ ローゼンボルグ / 瑞宝軒

-

六体地蔵・小田墓地

-

能褒野神社

-

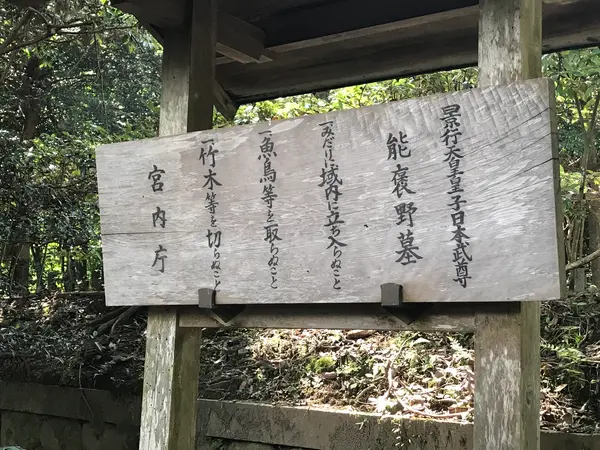

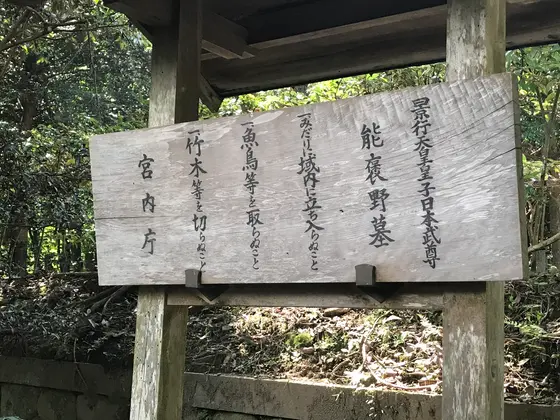

日本武尊御墓

-

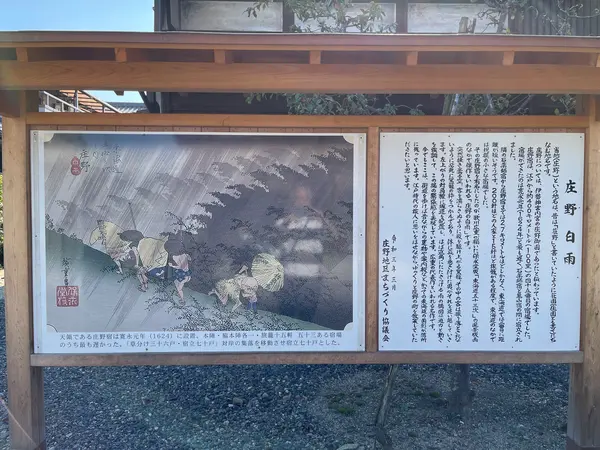

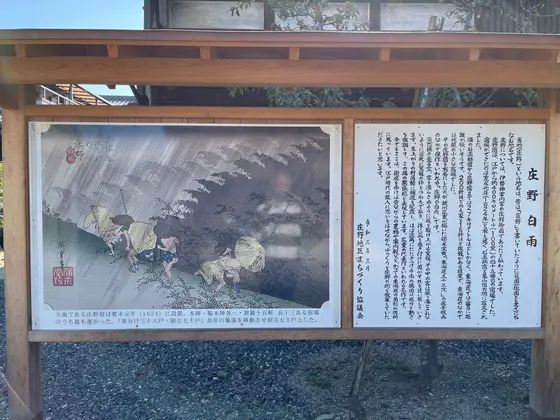

庄野宿

-

庄野宿西口(京口)跡

-

川俣神社のスダジイ

-

庄野宿脇本陣跡

-

庄野宿 沢田本陣跡

-

庄野宿東口跡

-

景行天皇 綺宮跡

-

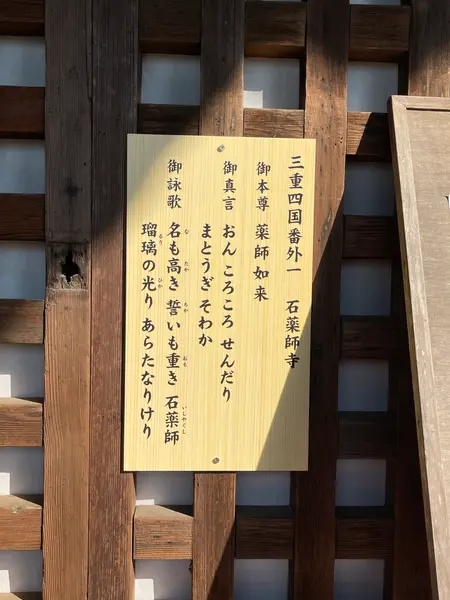

石薬師宿

-

石薬師一里塚跡

-

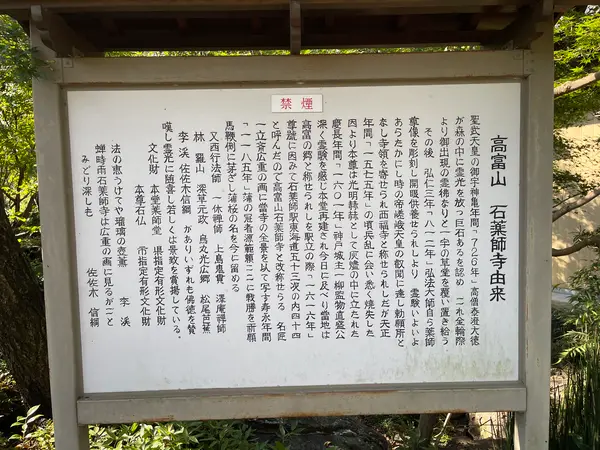

石薬師寺

-

佐佐木信綱記念館

-

小澤(本陣)資料館

-

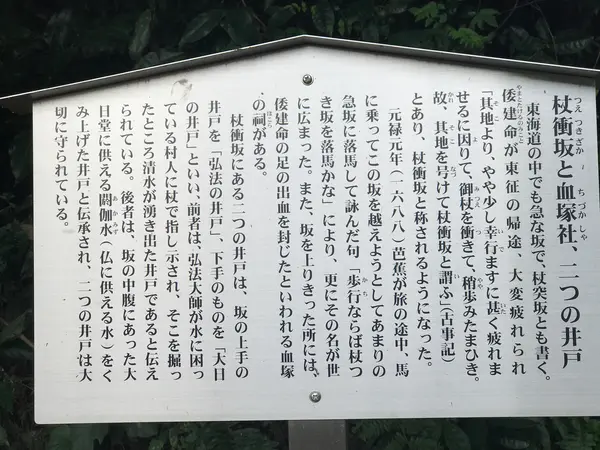

日本武尊御血塚社

-

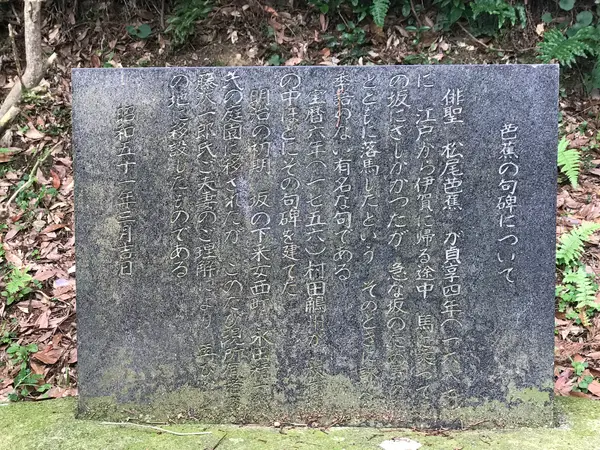

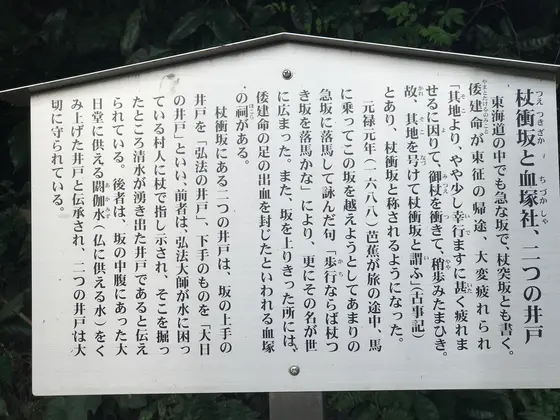

杖衝坂

-

日永の追分

-

日永神社

-

四日市宿

-

諏訪神社

-

四日市宿清水本陣跡

-

四日市宿問屋場跡

-

なが餅笹井屋本店

-

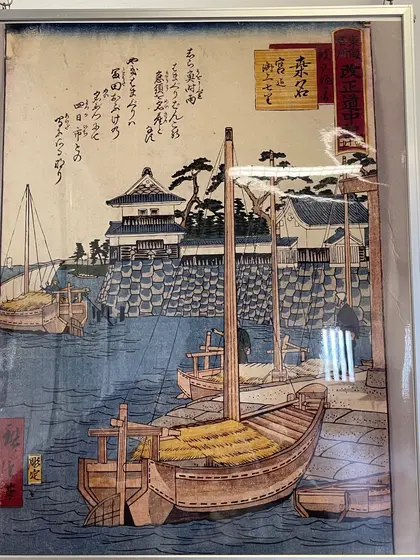

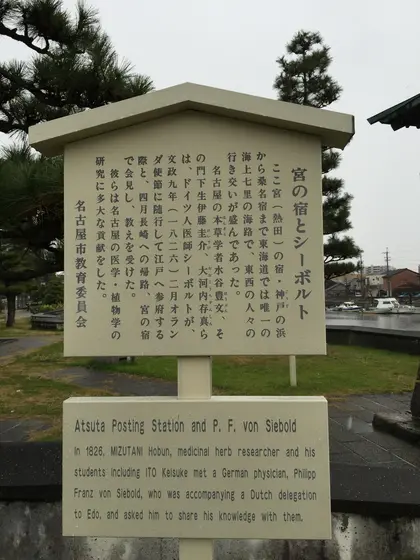

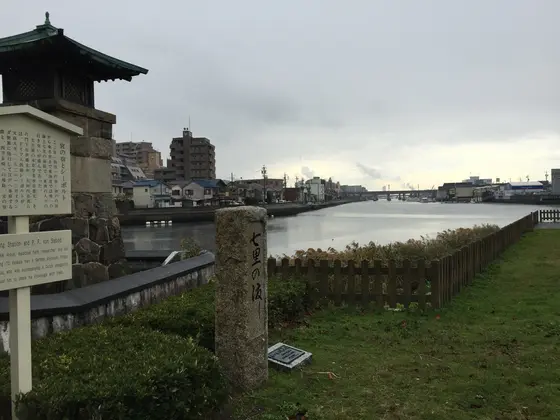

桑名宿 七里の渡跡

-

天武天皇社

-

十念寺

-

鎮照山 凝念院 光徳寺

-

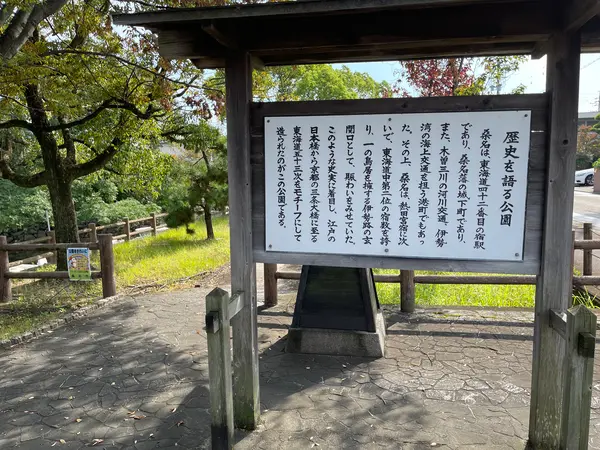

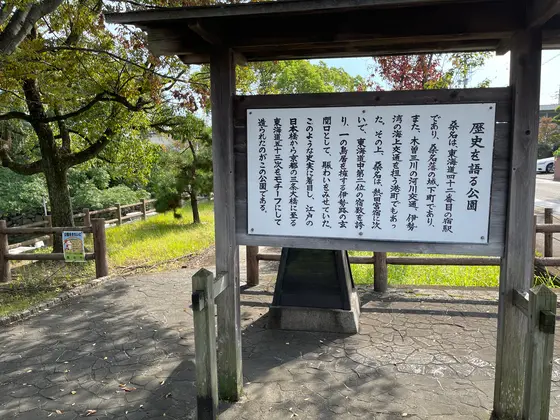

歴史を語る公園

-

九華公園(桑名城趾)

-

大塚本陣 ザフナツヤ

-

六華苑

-

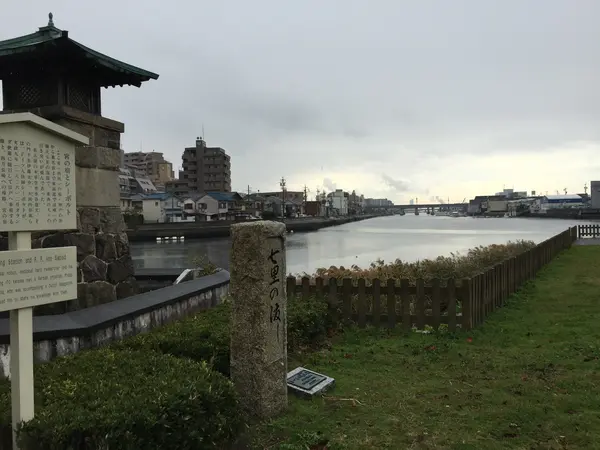

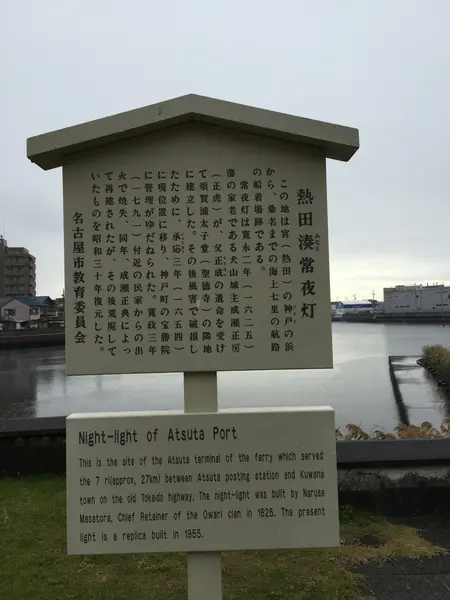

七里の渡跡

-

蟠龍櫓

-

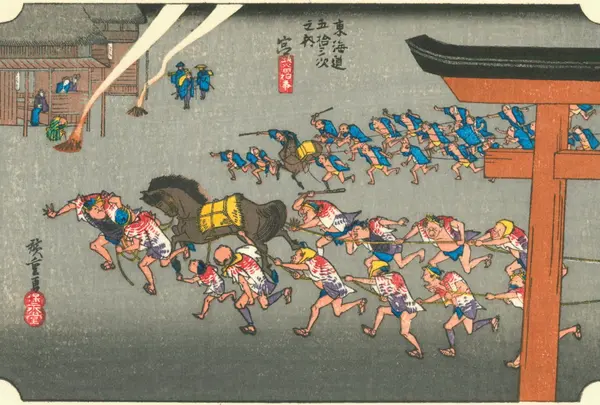

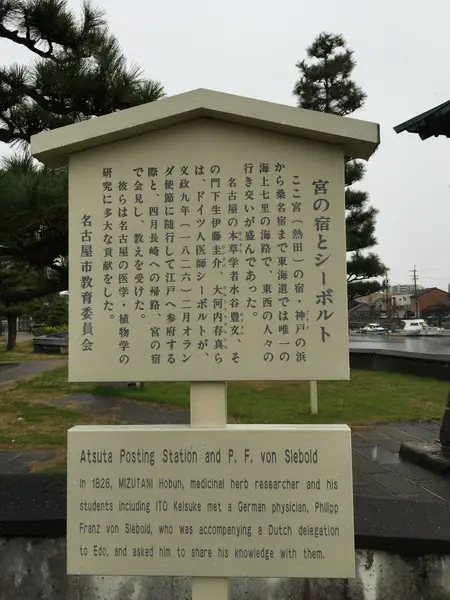

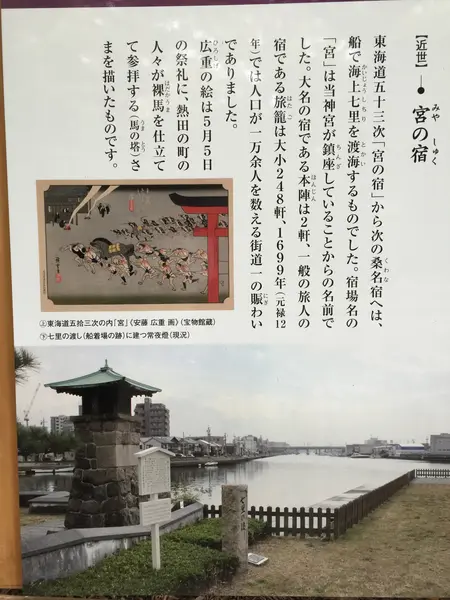

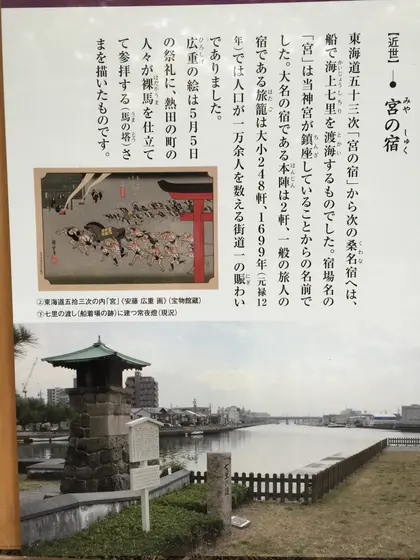

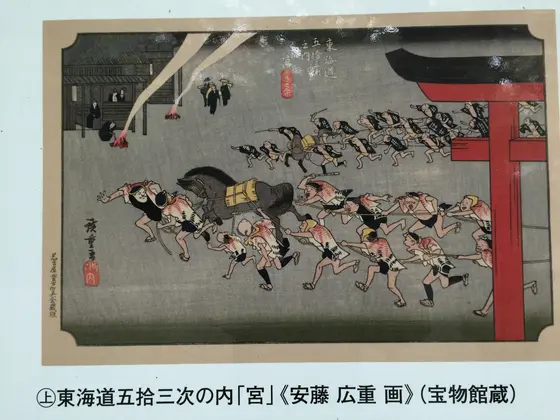

宮宿

-

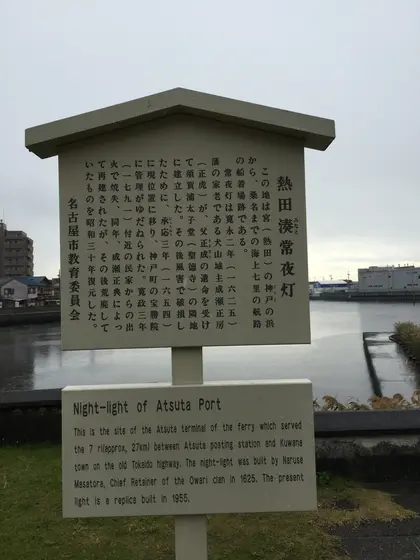

七里の渡し着場跡

-

丹羽家住宅

-

宮宿 赤本陣跡

-

ほうろく地蔵

-

熱田神宮

-

上知我麻神社

-

宮宿白本陣森田家跡

-

あつた蓬莱軒 本店

-

誓願寺

-

裁断橋跡

-

笠覆寺(笠寺観音)

-

笠寺一里塚

-

松尾芭蕉千鳥塚

-

鳴海宿

-

丹下町の常夜灯

-

鳴海宿本陣跡

-

鳴海城跡公園

-

誓願寺

-

鳴海宿高札場

-

天神社 (成海神社創祠の地)

-

瑞泉寺

-

中島砦跡

-

鳴海宿平部町常夜灯

-

有松天満社

-

服部家住宅

-

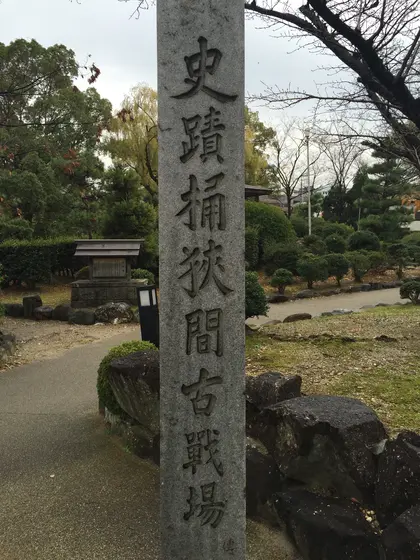

桶狭間古戦場伝説地

-

寂応庵跡

-

阿野一里塚

-

東海道 池鯉鮒宿(ちりゅうしゅく)

-

知立神社

-

知立宿本陣跡(池鯉鮒宿本陣跡)

-

池鯉鮒宿問屋場之跡碑

-

東海道 池鯉鮒宿

-

池鯉鮒宿の松並木

-

無量寿寺

-

八橋かきつばた園

-

勝蓮寺

-

親鸞聖人御旧跡柳堂碑

-

岡崎宿

-

矢作橋

-

八丁味噌の郷

-

東海道岡崎宿 西本陣中根家跡

-

誓願寺

-

諏訪神社

-

岡崎宿伝馬歴史プロムナード

-

秋葉山大権現常夜灯

-

岡崎二十七曲り碑

-

大平一里塚

-

西大平藩陣屋跡

-

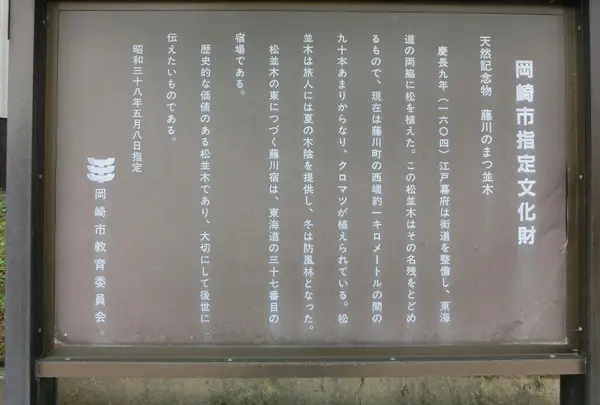

旧東海道 藤川の松並木

-

十王堂

-

藤川宿 東棒鼻

-

藤川宿 西棒鼻跡

-

関山神社常夜燈

-

道の駅 藤川宿

-

藤川宿資料館

-

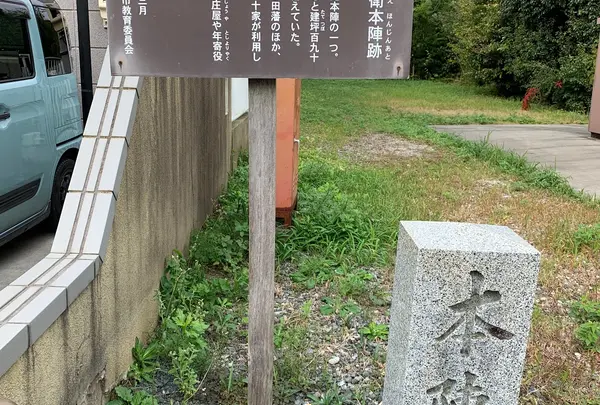

藤川宿本陣跡

-

藤川宿高札場跡

-

藤川宿東棒鼻

-

山中八幡宮

-

法蔵寺

-

赤坂宿 大橋屋

-

旧東海道 長沢一里塚跡

-

旧東海道赤坂宿西見附跡

-

赤坂休憩所(よらまいかん)

-

大橋屋

-

旧東海道 赤坂宿

-

関川神社

-

旧東海道赤坂宿東見附跡

-

御油の松並木公園

-

御油の松並木

-

御油宿 ベルツ博士の妻 花の実家跡

-

十王堂

-

御油宿本陣跡

-

御油宿高札場跡

-

ベルツ博士の妻 花の実家跡

-

御油宿問屋場跡

-

若宮八幡社

-

御油追分

-

御油一里塚跡

-

薬師堂瑠璃殿

-

伊奈一里塚

-

伊奈村立場茶屋跡

-

子だが橋の碑

-

瓜郷遺跡

-

聖眼寺

-

吉田宿

-

吉田宿西惣門跡

-

吉田城

-

吉田宿脇本陣跡の碑

-

吉田宿本陣跡

-

吉田宿問屋場跡

-

吉田宿東惣門跡

-

二川宿 立場茶屋

-

大岩神明社

-

二川宿西問屋場跡

-

二川宿・壺屋

-

豊橋市二川宿本陣資料館

-

豊橋市二川宿本陣資料館

-

旅籠屋 清明屋

-

二川宿脇本陣坂本家跡

-

二川宿東問屋場跡

-

商家「駒屋」

-

白須賀宿 道の駅「潮見坂」

-

笠子神社

-

白須賀宿

-

白須賀宿の火防

-

夏目甕麿邸跡・加納諸平生誕地の石碑

-

旧東海道 白須賀宿 脇本陣跡

-

袈裟切り地蔵

-

湖西市 おんやど白須賀

-

潮見坂下

-

蔵法寺

-

内宮神明神社

-

白須賀一里塚跡

-

紅葉寺

-

教恩寺

-

新居宿

-

寄馬跡

-

疋田八郎兵衛本陣跡

-

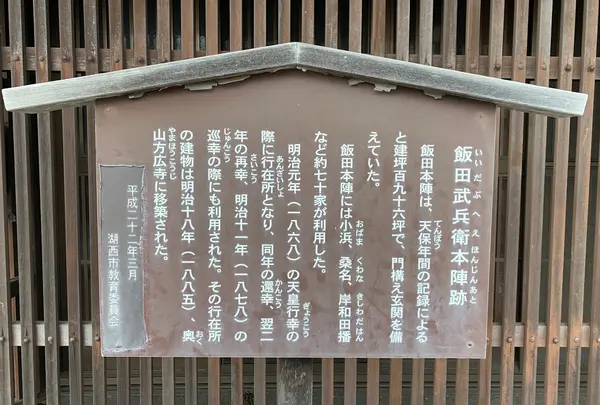

飯田武兵衛本陣跡

-

無人島漂流者記念碑

-

紀伊国屋

-

新居宿高札場跡

-

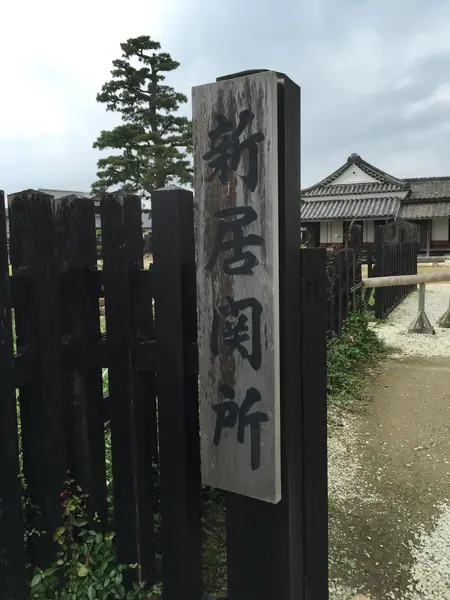

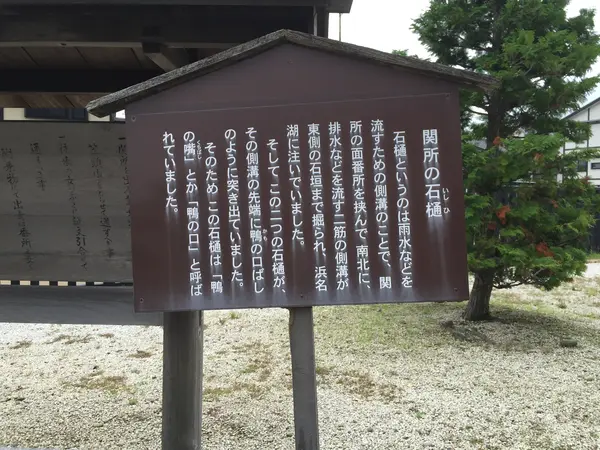

新居関所

-

新居関所史料館

東海道散歩その2 (三条大橋から新居宿)

京都東海道散歩その2 (三条大橋から新居宿)

東海道五十三次 宿場を歩く。 ファイルが大きくなったので日本橋から浜松宿までの東海道散歩その1と京都三条大橋から舞坂宿までの東海道散歩その2に分けました。

-

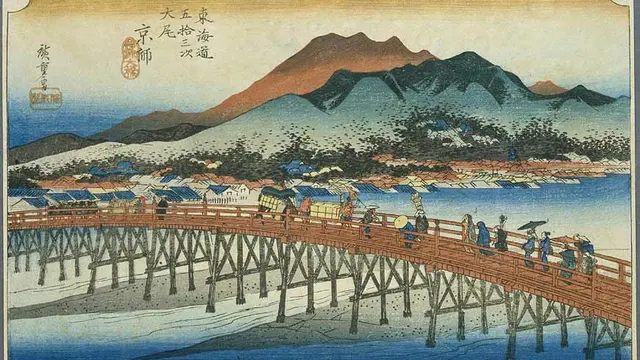

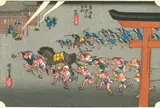

三条大橋 橋が掛けられた時期は不明。天正18(1590)年に豊臣秀吉の命により改修された記録がある。江戸時代にはたびたび流失したが、幕府によって修復されてきた。

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

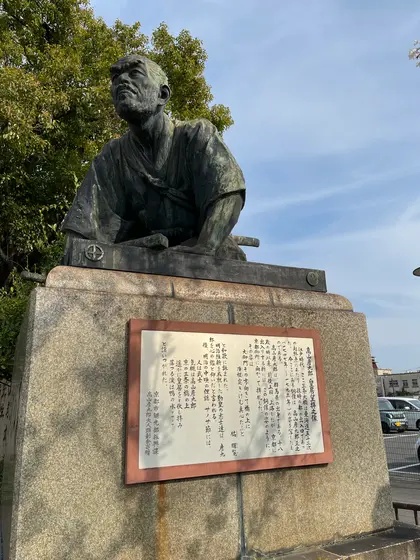

橋の東側には高山彦九郎像がある。京都御所に向かって望拝している。 高山彦九郎は、群馬県太田市で生まれている。 13歳の時に「太平記」を読んだことをきっかけに勤皇の志を持ち、18歳の時に遺書を残して家を出て、各地を遊歴して勤皇論を説く。 尊号一件事件に関わったとのことで幕府に追われた。1793年筑後国久留米の友人森嘉膳宅で自刃する。 朽ちはてて身は土となり墓なくも 心は国を守らんものを

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

-

明智光秀首塚

-

粟田口 京の七口のひとつ。

-

スポット内のおすすめ

-

-

青蓮院門跡

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

-

南禅寺

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

-

粟田口刑場跡

- アプリで地図を見る

-

北花山山田町大日如来

-

亀の水不動尊

-

天智天皇 山科陵 天智天皇が山科に狩にでかけ行方不明になっている。天智天皇がおは気になっていた靴が見つかった場所の天智天皇陵が造られた、との説もある。

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

-

東海道 逢坂関道標

-

月心寺 今から650年程前に橋本関雪夫妻の別邸であり墓所。その当時のまま残されているお庭がある。小野小町終焉の地と言われている。

- アプリで地図を見る

-

今昔物語 本朝世俗編 源博雅朝臣、会坂の盲の許に行く語、第二十三 逢坂の関に、一人の盲人が、庵をつくって住んでいた。名を蟬丸といった。若い頃、蝉丸は宇多天皇の皇子で、きわめてすぐれた琵琶を弾く才能をもった敦実親王の側で雑役を務めていた。敦実親王が弾く琵琶を側で聴いていてすっかり覚えてしまい、その琵琶の腕は評判になっていた。老いて盲人となり逢坂の関近くに藁屋を建て住んでいた。 醍醐天皇の御子にあたる兵部卿の親王のお子さんに源博雅朝臣という、やはり琵琶の名手がいた。その源博雅朝臣が琵琶の秘曲である流泉と啄木がどのようなものであるかを知りたく3年もの間、蝉丸の住む藁屋を通ったとある。

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

-

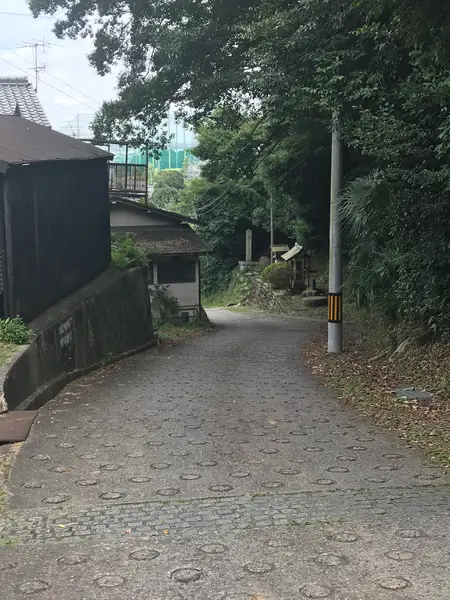

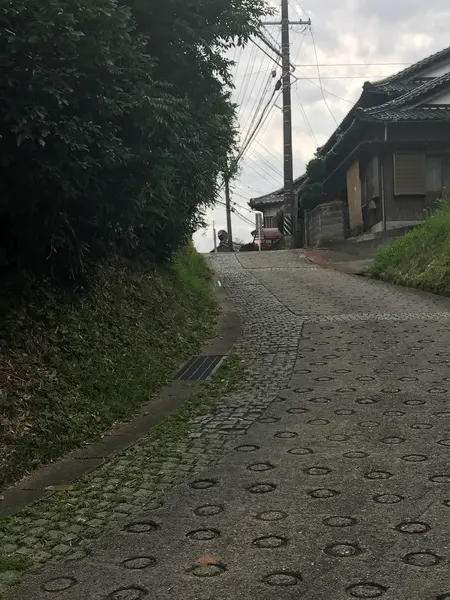

紫式部「源氏物語」の関屋散歩 常陸の国から京都に戻る常陸の介一行の中に空蝉がいる。逢坂の関で、源氏の一行とすれ違う風景が描かれている。須磨での願立てが叶ったことの礼参りに、源氏が石山寺へ詣でる途中の出来事。 源氏一行は、狭い街道を道幅いっぱいになって大勢やってくる。常陸の介の一行は、逢坂の関近くに車を停めて降り、杉の根方に牛を外した車の長柄を下ろし木陰で源氏の通過するのを見ていた、とある。 そんな風景が観たく、京都から旧道の狭い道を登り琵琶湖へと降りて散策を愉しみました。

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

-

安養寺

-

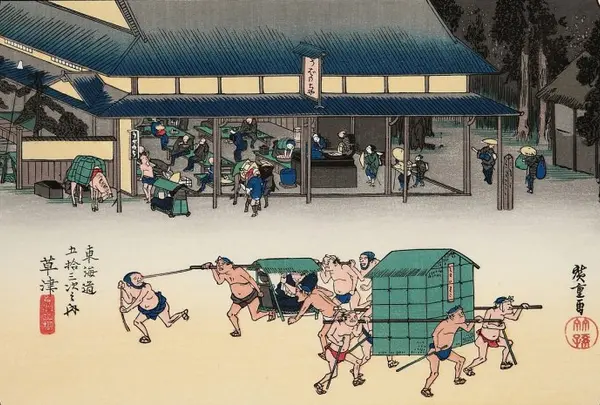

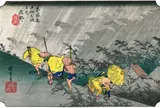

走り井餅本家が今もある。 広重は画題を「走井(はしりい)茶屋」とし、「走井餅」を売っていた茶屋を描いている。走井の有名な井戸も描かれている。

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

-

〒520-0057 滋賀県大津市御幸町1

- アプリで地図を見る

-

大津宿大塚本陣跡

-

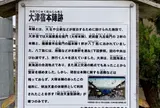

札の辻の名は、江戸時代、幕府の法令を記した高札が建てられた四つ辻であったことに由来しており、旅人たちに、馬や人足を提供する大津宿の人馬会所もこの角にあった。 ここは、東海道を北国海道(西近江路)の分岐点でもあり、京都から来た東海道は東へ向かい、西へ行くと北国海道であった。

-

露国皇太子遭難之地

-

書院は、本堂の背面にあり、本堂より21年後の寛永10年(1670)に建設された入母屋造(いりもやづくり)、本瓦葺の建物である。コ字型の平面で、中央後方中庭に面して対面所、その左右には三室が直列する。

-

祭神は精大明神で蹴鞠の祖神といわれている。古くから芸能の神として信仰を集めてきた。江戸時代には、蹴鞠を家職とする公家の飛鳥井・難波両家も当社を信仰し、その神事に奉仕していた。毎年8月に境内で蹴鞠祭が催されている。

- アプリで地図を見る

-

木曾義仲と松尾芭蕉の墓が並んである。 Wikipediaによると、 木曾義仲の死後、愛妾であった巴御前が義仲の墓所近くに草庵を結び、「われは名も無き女性」と称し、日々供養したことにはじまると伝えられる。 先日、大阪にある松尾芭蕉の終焉の地を訪れた後、この寺に来たいと思っていました。 芭蕉は生前この寺と湖南のひとびとを愛し、たびたび此処に滞在し、無名庵で句会も盛んに行われたとの事。 旅をすると度々、西行の歌碑と出会う。そしてそこは松尾芭蕉の歌碑とも重なる。 昨日も崇徳天皇白峯陵で西行に出逢えた。そこで西行は涙したという。 芭蕉が使っていた杖が展示されていたのは嬉しかった。

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

-

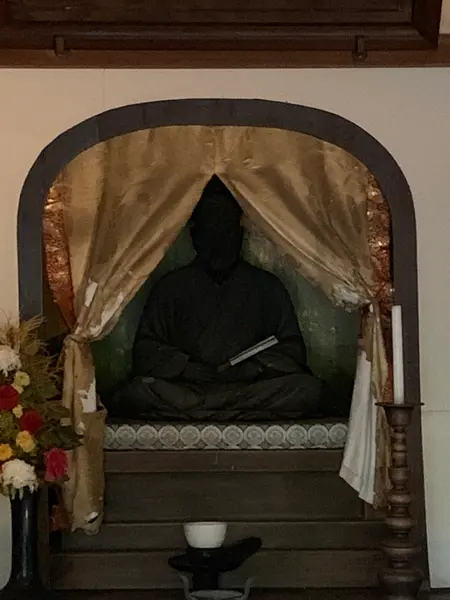

近江國一之宮 建部大社は旧東海道から参道が広がっている。日本武尊がこの地に立ち寄った話は古事記にはないが、その息子建部がこの地に日本武尊を祀るための社殿を創建したとのことである。

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

-

東海道沿いにある湧水。旅人がここを利用したと思うと面白い。

-

東海道 野路一里塚跡

-

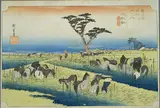

広重は、立場でもあった姥ヶ餅屋を描いている。街道には慌ただしく早駕篭が飛び、姥ヶ餅屋では旅人や駕篭かきらが、姥ヶ餅を食べながら休んでいる風景が描かれている。右手奥には、追分の道標が見える。道標には、「右やばせ道 これより廿五丁 大津へ船わたし」とある。 東海道と矢橋道の追分で、いわゆる「急がば回れ」の語源ともなった場所。矢橋道はここから琵琶湖へ行き、今の帰帆島手前にあった矢橋港から舟で大津へ向かう。しかし、比叡山からの吹き下ろしで琵琶湖が荒れて風待ちをするくらいならば、遠回りでも瀬田の唐橋を経て大津に向かった方が確実という。

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

- アプリで地図を見る

-

草津宿 京方見附 (黒門)址

-

神護景雲元年(767)の創建。樹齢400年のご神木ウラジロガシがある。また、旧追分道標が保存されている。延宝8年(1680)11月建立は県内最古の石造道標である。

-

スポット内のおすすめ

-

-

草津宿本陣田中九蔵家址

-

草津宿 脇本陣藤屋与左衛門家址

-

今まで見た本陣跡で最も原型が残っている本陣かもしれない。 皇女和宮が休憩した際の献立や明治天皇が5回宿泊した際に使った調度品などなかなか面白い。 お手洗いやお風呂場が残っているのも珍しい。

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

- アプリで地図を見る

-

草津宿脇本陣大黒屋址

-

草津宿 追分道標

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

-

草津宿 高札場址

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

-

草津高野地蔵尊

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

-

草津宿江戸口見附 横町道標

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

- アプリで地図を見る

-

老牛馬養生所趾 石碑

-

田楽茶屋 京伊勢屋址 水口から石部宿までの間に広重の描いた「目川里」がある。ここは菜飯と田楽が有名で、その店「伊勢屋」を描いたのが、この絵である。春の景色らしく、遠く見える山、三上山も春霞の彼方に薄鼠に眠っているように、おだやかである。 広重が描いた石部宿は、石部宿よりも草津宿に近い。 石部宿は京都を出て1日の行程にあり、「京立ち石部泊り」と言われた。宿場内には、本陣2軒(小島本陣、三大寺本陣)、旅籠32軒を含む458軒が街道の両脇約1.6キロメートルにわたって建ち並でいた(1843年当時)。

-

スポット内のおすすめ

-

-

田楽茶屋 古志ま屋跡

-

東海道 目川一里塚跡

-

足利義尚 鈎の陣所跡

- アプリで地図を見る

-

東海道 小野村 肩かえの松

-

六地蔵一里塚跡

-

石部宿 西縄手跡

-

石部宿 西見附址

-

石部一里塚跡

- アプリで地図を見る

-

石部宿 田楽茶屋 田楽茶屋(歌川広重の浮世絵に描かれた茶屋を旧東海道沿いに再現したもの)。なお、実際の茶屋はここではなく草津寄りの場所であった。

-

東海道石部宿 小島本陣址

-

石部宿 高札場址案内板

-

石部宿 東見附址

-

夏見一里塚跡

- アプリで地図を見る

-

明治天皇聖蹟碑

-

天保義民之碑 天保13年(1844年)に過酷な検地に対して一揆(近江天保一揆)を起こし処刑された農民たちを称える「天保義民之碑」がある。明治31年(1898年)に三雲村(現 湖南市三雲)伝芳山に建立。

-

横田の渡し 常夜燈

-

横田の渡し 常夜燈

-

北脇のお地蔵さん

- アプリで地図を見る

-

水口宿は、天正13年(1585)の水口岡山城築城の際に形成された城下町として、江戸時代には東海道を中心とした特徴的な「三筋街」として発展した。 広重は、干瓢を作る人たちを描き水口らしさを表現している。干瓢作りは、水口城主であった加藤氏が下野(栃木県)から移入してきたおりに奨励し、特産物にした。

-

東海道水口宿 西見附跡

-

水口城跡 水口城は寛永十一年(1634)三代将軍家光の上洛に先立ち、道中となる水口に専用の宿館として築かれた。城は堀と石垣をめぐらした本丸と北側の二の丸からなり、本丸内部には御殿が建てられている。その建物構成は京都二条城に共通し、数奇をこらしたものであった。

-

甲賀市ひと・まち街道交流館

-

天王町曳山蔵

- アプリで地図を見る

-

三筋の町 からくり人形時計

-

大徳寺と徳川家康の縁は深く、開山の栄誉住職が家康の重臣本多平八郎の伯父だった関係から、家康は上洛に際して水口に宿泊し、家康の家の字と松平の松の字をとって家松山の山号を賜り、また第二栄誉のとき大徳寺の寺号や香木、寺領等を寄進している。

-

東海道水口宿 大池町のからくり時計

-

白鳳十四年(686)僧行基が諸国行脚に際し、大岡山の山頂に自彫の十一面千手観世音像を安置し創建したといわれている。その後寺勢盛大を極め、十六の坊舎を擁していたと伝えられるが、天正二年(1574)の兵火で、堂字はことごとく焼失し、東之坊(本坊)を残すのみとなっている。

-

水口宿問屋場跡

- アプリで地図を見る

-

旅籠町曳山蔵

-

東町曳山蔵

-

東海道水口宿 高札場跡

-

水口宿鵜飼本陣跡

-

水口宿脇本陣文右衛門跡

- アプリで地図を見る

-

田町・片町曳山蔵

-

水口宿東見附跡

-

森鷗外の祖父、森白仙が亡くなったところ。遺骸は川沿いの墓地に埋葬された。

-

垂水斎王頓宮跡 31人の斎王さんが伊勢への旅路の途中でお泊まりになっている。

-

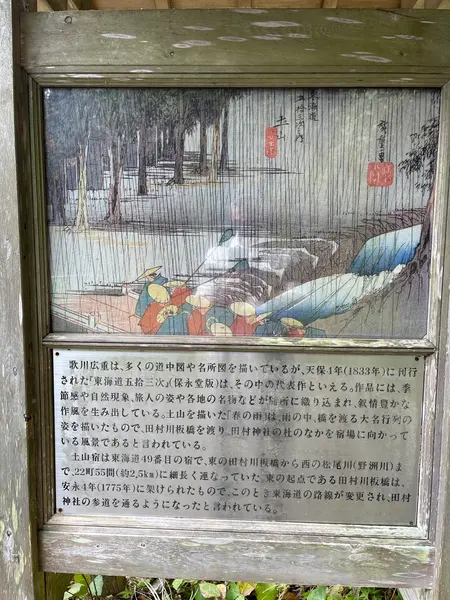

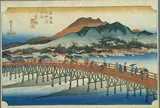

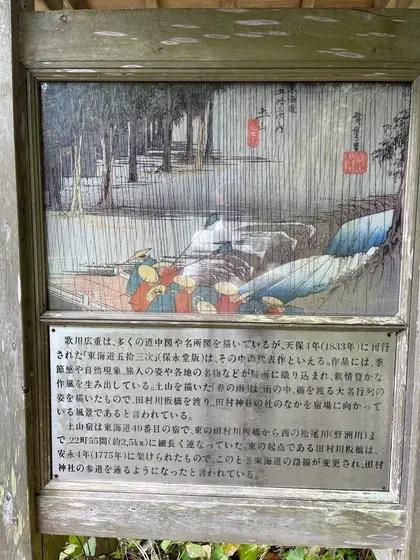

平安時代に伊勢参宮道が鈴鹿峠を越える旧東海道筋を通るようになって以来、土山は難所を控える宿駅として発展してきた。 鎌倉時代、京都と鎌倉を結ぶ東西の交通路がさらに重要視され、武士だけでなく商人、庶民の通行も盛んになった。 土山は、京に向かう最後の難所、八百八谷といわれた鈴鹿峠を越えた所にある。しとしとと降る春雨に打たれながら、大名行列が続いている様子を、高い視点から描いています。水かさを増した川の急な流れの奥の林に中に田村神社が見える。

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

- アプリで地図を見る

-

土山宿加賀屋跡

-

土山宿灰屋跡

-

土山宿陣屋跡

-

土山宿大黒屋本陣跡 - 1634年の徳川家光の上洛の際に本陣となった。大名等が宿泊した上段の間や庭園が残され、宿帳や関札、工芸品等が展示されている。

-

土山宿岩田屋跡

- アプリで地図を見る

-

東海道土山宿 お休み処(お茶のみホ-ル)

-

土山宿川内屋跡

-

土山宿陣屋跡

-

土山宿銭屋跡

-

東海道伝馬館

- アプリで地図を見る

-

土山宿

-

来見橋(くるみはし)

-

東海道 土山一里塚跡

-

生里野地蔵尊

-

土山宿鳥居本屋跡

- アプリで地図を見る

-

田村神社 拝殿

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

-

万人講灯籠 常夜燈

-

鈴鹿峠 Wikipedia によると かつては難所・鈴鹿峠を控えた宿場町として賑わい、江戸中期には本陣3、脇本陣1を含め旅籠51軒、町並5町56間あり(宿場の範囲は河原谷橋から岩屋観音までの約1kmであった。)、戸数約150戸、人口500人あまりと記録される。鈴鹿馬子唄では「坂の下では大竹小竹 宿がとりたや小竹屋に」(大竹屋は坂下宿の本陣の1つで小竹屋は脇本陣であった。本陣である大竹屋に庶民が泊まるのは不可能だが、脇本陣の小竹屋には少なくとも泊まってみたいものだ。)と唄われ、旅籠や本陣も数多く東海道有数の盛況な宿であった。

-

東海道 鈴鹿峠 関宿側登り口

-

片山神社 伊勢湾へと流れる鈴鹿川や琵琶湖へと流れる田村川を眺望できる鈴鹿峠にある。 伊勢神宮へと向かう斎王が逗留して禊を行った鈴鹿禊の地で、後に巫覡の徒が祓えを行う神聖な地ともなった。

- アプリで地図を見る

-

筆捨山バス停 鈴鹿川越に筆捨山を眺めている風景を広重は描いている。今の筆捨山バス停から鈴鹿川向かった場所あたりの様だ。

-

スポット内のおすすめ

-

-

岩屋十一面観世音菩薩

-

法安寺 法安寺庫裏立の唐破風造の玄関は、松屋本陣の玄関を移築したもので、とても立派である。

-

東海道 坂下宿 梅屋本陣跡

-

東海道坂下宿 大竹屋本陣跡

- アプリで地図を見る

-

東海道坂下宿案内板・ 伊勢参宮名所図会

-

鈴鹿馬子唄発祥之地

-

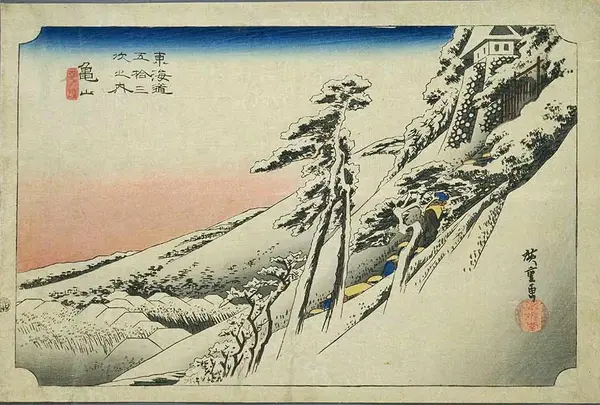

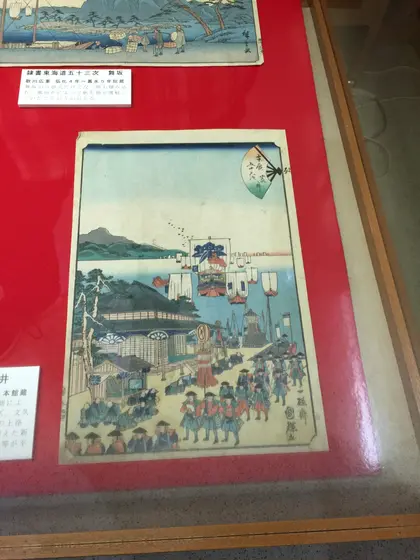

広重は、伊藤本陣の前から描いている。 Wikipedia によると、 古代からの交通の要衝で、壬申の乱の頃に古代三関の一つ「伊勢鈴鹿関」が置かれた。江戸時代も、東の追分からは伊勢別街道、西の追分からは大和街道が分岐する活気ある宿場町であった。東の追分から西の追分までの約1.8キロメートルにわたり、伝統的な町家が200棟以上現存するなど、町並みがよく保存され、重要伝統的建造物群保存地区(昭和59年)と日本の道100選(昭和61年)に選定されている。

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

-

西の追分 西の追分は大和街道との分岐点にあたり、東海道・京都方面への次の宿は坂下宿で、鈴鹿峠を越えて京都へは19里半(78㎞)ある。また、大和街道は加太(かぶと)越えをして伊賀から奈良に至る。

-

関神社御旅所

- アプリで地図を見る

-

地蔵尊(御旅町)

-

旧田中

-

関地蔵院 天平13(741)年、奈良東大寺の僧行基が、諸国に流行した天然痘から人々を救うため、この関の地に地蔵菩薩を安置したと伝えられる、日本最古の地蔵菩薩。 境内の本堂、愛染道、鐘楼は国指定重要文化財。

-

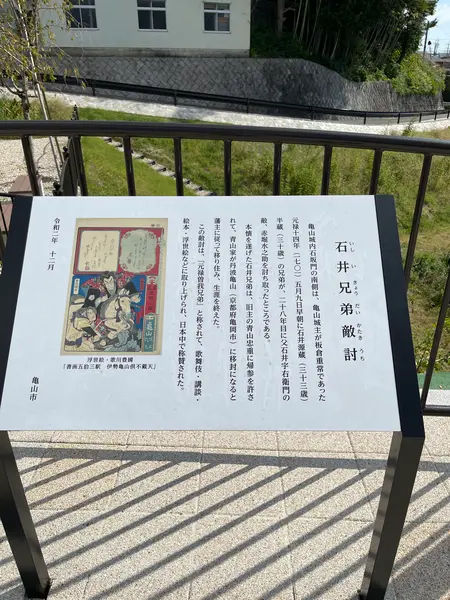

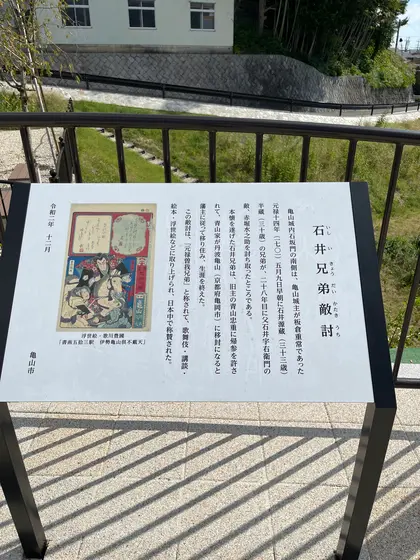

会津屋 福蔵寺にある墓の小万は、ここで育てられた女性。 かつて殺された久留米藩士牧藤左衛門の娘。その娘が身重ながら父の敵討ちの旅に出て、旅籠山田屋(現会津屋)で、小万を生んだのちに客死した。小万は山田屋で養われ、東海道を亀山の道場へ通ったという。最後、見事に母の志をついで、祖父の仇を討っている。

-

福蔵寺 織田信長の三男織田信孝の菩提寺。 首が葬られている。なお、胴体は、信孝が信雄の命令で自害させられた知多郡にある安養院に葬られている。 母の遺志を継ぎ父の仇を討った関の小万の墓がある。殺された久留米藩士牧藤左衛門の娘。その娘が身重ながら父の敵討ちの旅に出て、旅籠山田屋(現会津屋)で、小万を生んだのちに客死した。小万は山田屋で養われ、東海道を亀山の道場へ通ったという。最後、見事に母の志をついで、祖父の仇を討っている。

- アプリで地図を見る

-

関の戸 深川屋陸奥大掾

-

関宿旅篭玉屋歴史資料館

-

伊藤本陣跡 広重の関宿は、この伊藤本陣の前の風景を描いている。

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

-

百六里庭

-

川北本陣跡

- アプリで地図を見る

-

関宿問屋場跡

-

鶴屋脇本陣跡

-

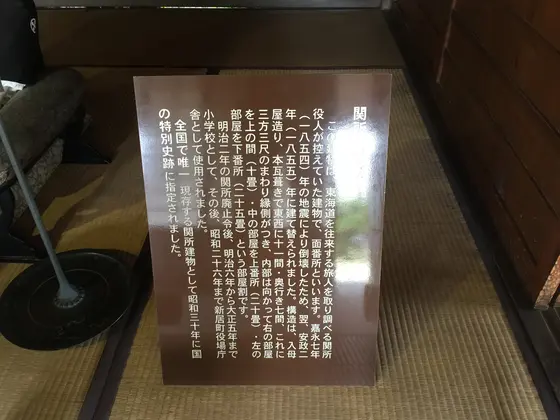

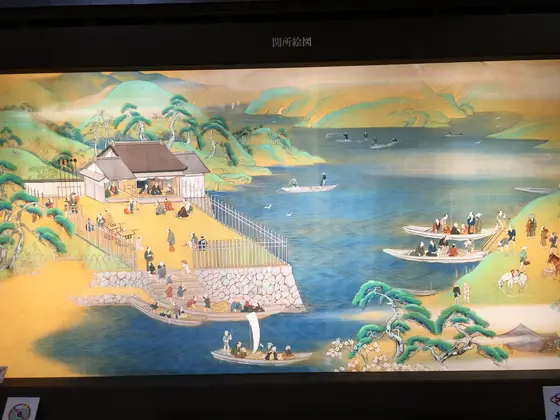

関まちなみ資料館

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

-

関宿

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

-

宿場の役人が、関宿に出入りした身分の高い武家や公家に対し、衣服を改め宿場両端の御馳走場まで出迎えや見送りを行った場所。

- アプリで地図を見る

-

東の追分 鳥居 7世紀この地に「鈴鹿関」が設けられたのがはじめで、これが地名の由来ともなっている。鈴鹿峠を控えた東海道の重要な宿駅として、また伊勢別街道や大和街道の分岐点として、江戸時代を通じて繁栄した。 ここ東の追分は伊勢別街道の分岐点で、鳥居は伊勢神宮の式年遷宮の際、古い鳥居を移築するのがならわしになっている。

-

昼寝観音 地蔵堂

-

布氣皇舘太神社

-

野村一里塚 三重県で唯一現存する一里塚。右側の椋が現存。高さ33mの巨木。

-

東海道亀山宿

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

- アプリで地図を見る

-

京口門跡

-

亀山城 西ノ丸・外堀跡

-

侍屋敷遺構

-

東海道亀山宿の碑

-

亀山城 多聞櫓

- アプリで地図を見る

-

亀山宿高札場跡

-

亀山宿樋口本陣跡

-

江戸口門跡

-

『伊勢国「亀乃尾」』は、亀山銘菓として江戸時代よりある。

-

六体地蔵・小田墓地

- アプリで地図を見る

-

能煩野神社(能褒野神社) ヤマトタケルの命が杖衝坂を登り、ここで故郷である都を思ってお歌いになったの話が伝わっています。 そして、この場所でお隠れになったとの言い伝えがあります。 古事記によると、 “(ヤマトタケルの命が)其處からおいでになつて、能煩野に行かれました時に、故郷をお思いになつてお歌いになりました、(中略)と歌い終つて、お隱れになりました。そこで急使を上せて朝廷に申し上げました。” 抜粋:: 稗田の阿禮、太の安萬侶 “古事記: 現代語譯 古事記”。

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

-

能褒野王塚古墳(日本武尊 能褒野墓) 白鳥の陵 ヤマトタケルの命のお墓 “(ヤマトタケルの命が)ここに大和においでになるお妃たちまた御子たちが皆下つておいでになつて、御墓を作つてそのほとりの田に這い𢌞つてお泣きになつてお歌いになりました。” 抜粋:: 稗田の阿禮、太の安萬侶 “古事記: 現代語譯 古事記”。

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

-

庄野宿資料館

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

-

庄野宿西口跡

-

境内の奥に県指定天然記念物スダジイの巨木がある。高さ11m、幹周り5m、樹齢300年の巨木である。

- アプリで地図を見る

-

庄野宿脇本陣跡

-

〒513-0831 三重県鈴鹿市庄野町19−27

-

庄野宿東口跡

-

景行天皇 綺宮跡 日本武尊の死後、父である景行天皇がこの地を訪れた際の宮跡との言い伝えがある。

-

東海道石薬師宿は元和二年(1616)、幕命によって設置された。この時から、村名も宿の名も「石薬師」となった。当時、石薬師寺が近郊近在に知れ渡っていたので、寺名をとって村名とした。

-

スポット内のおすすめ

-

- アプリで地図を見る

-

石薬師一里塚跡

-

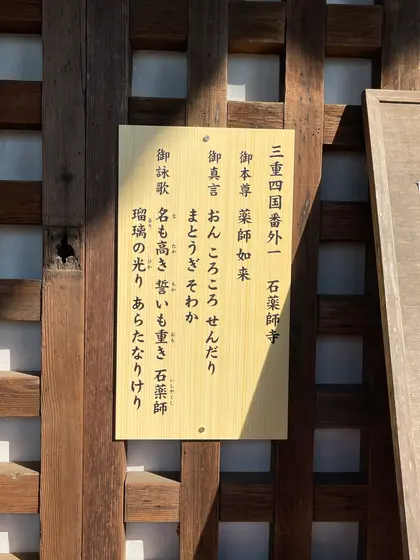

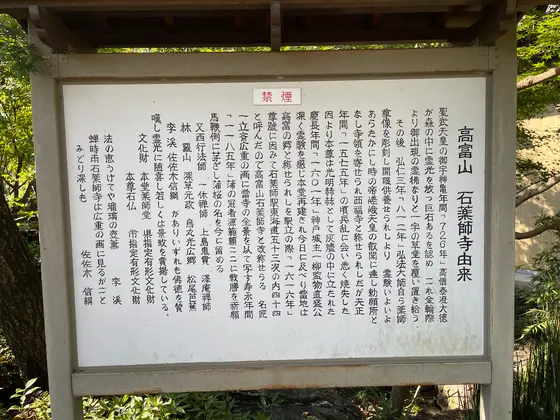

石薬師寺 真言宗東寺派、高富山。開山、泰澄・空海(弘法大師)。神亀3年(726)開山。 弘仁年間(810~823)の開創と伝えられる。本尊の薬師如来像は、弘法大師が土中から現れた霊石に1日で薬師如来を刻み込んだと伝えられ、厄除け信仰を集めている。

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

-

佐佐木信綱記念館 明治、大正、昭和にわたり、歌人、歌学者として万葉集研究の最高峰を究めた佐々木信綱博士の業績を顕彰するとともに、市民の文化の向上と広く文学の研究に寄与するため、博士誕生の地に建設された。

-

小澤(本陣)資料館

-

日本武尊御血塚社

- アプリで地図を見る

-

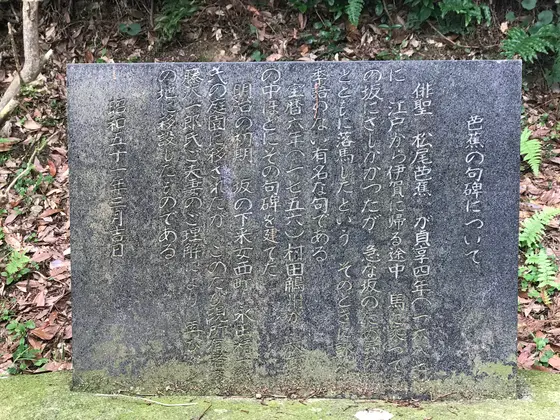

杖衝坂 杖衝坂 かつての東海道沿いにあります。かなり昔から使われていた道のようです。 芭蕉は、江戸から伊賀へ帰る途中、落馬して詠んでいる。 この坂の名前の由来が面白い。 古事記によると、 “(ヤマトタケルの命が)其處からなお少しおいでになりますのに、非常にお疲れなさいましたので、杖をおつきになつてゆるゆるとお歩きになりました。そこでその地を杖衝坂といいます。尾津の埼の一本松のもとにおいでになりましたところ、先に食事をなさつた時に其處にお忘れになつた大刀が無くならないでありました。” 抜粋:: 稗田の阿禮、太の安萬侶 “古事記: 現代語譯 古事記”。

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

-

日永追分

-

日永神社

-

三滝川を渡る風景を広重が描いている。

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

-

四日市諏訪神社

- アプリで地図を見る

-

四日市宿清水本陣跡

-

四日市宿問屋場跡

-

なが餅 笹井屋本店

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

-

宮宿との間海路七里(28km)を結んでいた七里の渡しの船着き場跡。伊勢神宮遙拝用の一の鳥居がある。

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

-

天武天皇社 壬申の乱(672年)の際に大海人皇子(のちの天武天皇)が桑名に駐泊されたことにちなみ、建立された神社。古くは新屋敷の地にあったといわれるが、寛永12年(1635)新屋敷を武家屋敷としたため、鍋屋町南側に転移。のち鍋屋町北側の現在地に移る。市指定文化財として固山備前介藤原宗次銘の刀がある。天武天皇を祭祀する全国唯一の神社。

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

- アプリで地図を見る

-

十念寺 浄土宗。古くは朝明郡切畑(現三重郡菰野町)にあったが、室町時代に桑名へ移り、慶長町割の際に、現在地に移る。県指定文化財として祭礼図屏風(江戸時代初期の作と思われる)市指定文化財として当麻曼茶羅図、仏涅槃図、森陳明之墓がある。

-

鎮照山 凝念院 光徳寺

-

歴史を語る公園

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

-

桑名城天守跡 桑名城は揖斐川を利用した水城で、城内から船で川に出ることができた。天守閣は四重六層の勇壮なものであったが元禄十四年(1701)の大火で消失し、以後は再建されなかった。門や櫓の数は多く、享和三年(1803)の記録には本門や路地門などを合わせて六十三ヵ所、櫓は九十五ヵ所とある。

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

-

大塚本陣は桑名宿で最大かつ最高の格式をもった本陣で裏庭から直接乗船できた。建物は変わっているが、明治時代から料理旅館「船津屋」として営業している。

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

- アプリで地図を見る

-

六華苑 六華苑は、二代目諸戸清六の邸宅として、大正2年に竣工した。苑内は、鹿鳴館を設計した外国人ジョサイア・コンドルの設計による木造洋館を中心として、和館とその前庭の池泉回遊式庭園などがある。第二次世界対戦による被害を受け、一時期桑名税務署の仮庁舎、その後諸戸家の事務所として使用された。和洋の様式が調和した明治、大正初期を代表する建物である洋館・和館は、「旧諸戸家住宅」として、平成9年12月、国の重要文化財(建造物)に指定された。

-

七里の渡 跡 桑名宿と宮宿(現名古屋市熱田区)の間は江戸時代の東海道唯一の海路で、その距離が七里(約28キロ)あることから、七里の渡と呼ばれた。七里の渡は、ちょうど伊勢国の東の入口にあたるため、伊勢神宮の「一の鳥居」が天明年間(1781~1789)に建てられた。 また、七里の渡の西側には舟番所、高札場、脇本陣駿河屋、大塚本陣が、南側には舟会所、人馬問屋や丹波本陣があり、東海道を行き交う人々で賑わい、桑名宿の中心として栄えた。

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

-

蟠龍櫓

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

-

宮宿

-

スポット内のおすすめ

-

-

七里の渡し跡

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

- アプリで地図を見る

-

丹羽家住宅

-

宮宿 赤本陣南部家跡

-

この石地蔵は、もと三河国重原村(現、知立市)にあったが、野原の中に倒れ捨石のようになっていた。三河より焙烙を売りに尾張に来るものが、荷物の片方の重しとしてこの石仏を運んできて、、ここで焙烙を売りつくしたた後、海辺のあし原に捨てて帰った。地元の人がこの石仏を発見し、土中に埋まっていた台座と思われる角石に置いた、との事。

-

ヤマトタケルの命の草薙の剣を祀る熱田神宮 古事記によると、 “(ヤマトタケルの命)かくて尾張の國においでになつて、尾張の國の造の祖先のミヤズ姫の家へおはいりになりました。そこで結婚なされようとお思いになりましたけれども、” 抜粋:: 稗田の阿禮、太の安萬侶 “古事記: 現代語譯 古事記”。

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

-

上知我麻神社 宮簀媛命の父君である尾張国造「乎止與命(おとよのみこと)」を祀り、「源大夫社(げんだゆうしゃ)」とも呼ばれた。延喜式神名帳に記載された古社である。元々「ほうろく地蔵」附近にあって、その脇は高札場になっていた。東海道・佐屋路・美濃路を旅する者はいずれも必ず源太夫社の前を通ったため、皆ここで旅の安全を祈願してから、各々の道へ進んだといわれている。今では熱田神宮境内に遷座されている。

- アプリで地図を見る

-

宮宿白本陣森田家跡

-

うなぎ料理のひつまぶしで有名。

-

源頼朝出生地とされる熱田神宮大宮司藤原氏の別邸跡に建てられた寺院。空襲で焼失されるが、山門と石碑がある。

-

宮の宿の東のはずれを流れる精進川の東海道に架かっていた。1590年に18歳になるわが子である堀尾金助を小田原の陣で亡くし、その菩提を弔うために母親が橋の架け替えを行った、との事。33回忌に架け替えを志したが、それも果たさず亡くなっている。養子の方が、1622年に意思を継いで完成させた。この橋の擬宝珠に彫られている仮名書きの銘文は、母が子を思う名文として感銘を与えている。現在、擬宝珠は市の博物館に保存されている。

-

笠覆寺 729年禅光上人の開基で、十一面観世音を安置する。初め小松寺と称したが、923年~藤原兼平が堂宇を再興し、今の寺号に改めた。のち再び荒廃したが、1238年僧阿願が朝廷に願い出て、宣陽門院庁より田畑の寄進を受け堂塔を建立した。

- アプリで地図を見る

-

笠寺一里塚 ここは江戸から88里のところにあり、名古屋市内を通る旧東海道に残る唯一の一里塚で、東側の塚だけが現存している。

-

文字は芭蕉の筆、裏面には連衆の名、側面に興行の年月が刻んである。これは、芭蕉存命中に建てられた唯一の翁塚。

-

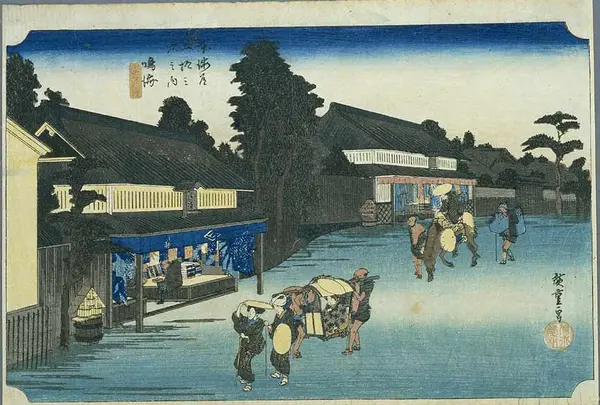

「紫紺色ののれんにある商標は菱形の内に、かたかなの「ヒ」、つまり広重の印だが、わきに「竹内」と版元名が入れてある。」 この絵の中に描かれている商店はたった2軒だけであり、これだけの情報でどこあたりで描いたかは不明とのこと。

-

丹下町の常夜灯 平部の常夜灯と共に、鳴海宿の西端と東端の双方に残っているのは、旧宿場町として貴重である。

-

鳴海宿本陣跡

- アプリで地図を見る

-

鳴海城跡公園 根古屋城ともいい、応永年中(1394~)安原宗範の築城といわれる。永禄3年(1560)桶狭間の戦いでは、今川方の猛将岡部元信がこの城に配され、義元が討たれた後も最後まで立てこもって奮戦した。その後、佐久間信盛、正勝らが城主となったが、天正18年(1590)廃城となったと伝えられる、との事。

-

誓願寺

-

鳴海宿高札場

-

天神社 (成海神社創祠の地)

-

〒458-0801 愛知県名古屋市緑区鳴海町相原町4

- アプリで地図を見る

-

中島砦

-

鳴海宿平部町常夜灯 平部の常夜灯と共に、鳴海宿の西端と東端の双方に残っているのは、旧宿場町として貴重である。

-

有松天満社 菅原道真公を祀る。元祇園寺境内の神祠であったが、寛政10年(1798)この地に奉遷せられ、当地新興特産の絞り業最盛期を迎えて文化7年(1810)八棟造りの荘麗な社殿が建立され、以来絞り産業の町、有松の産土社と仰がれている。

-

服部家住宅 当住宅は、旧東海道に面する町屋建築の遺構であり、有松における絞問屋として代表的な建築である。主屋は塗篭造で卯建を設け、倉は土蔵造で腰に海鼠壁を用い防火対策を行っている。服部家は屋号を井桁屋と言う。

-

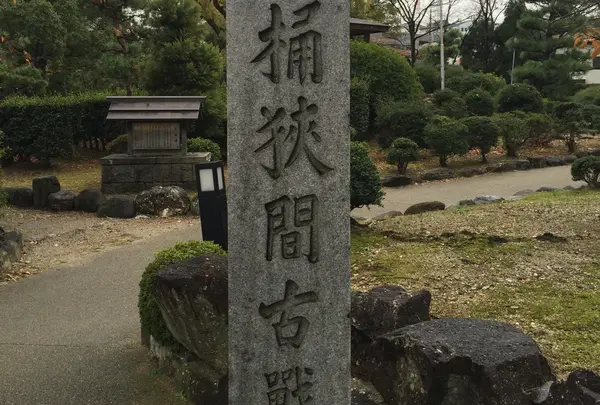

1560年5月19日、小勢の織田信長が今川義元の大軍を破った古戦場で国の史跡。東海道では池鯉鮒(知立)宿と有松宿の間に位置するが、両軍とも東海道を通ってはいない。 1809年、秦鼎の撰文により津島の神主・氷室豊長が建てた『桶峽弔古碑』に「永禄3年、駿侯西征のため、5月19日桶峽の山北に陣す、織田公奇兵を以って之を襲い、駿侯義元を滅す」の一文がある。2万5千の兵をもって2千の織田軍に敗れ、首を討ち取られた義元の墓周辺は小さな公園として整備されている。近くの高徳院境内に今川義元本陣跡があり、その背後の丘陵を信長は駆け下って奇襲したとも伝えられているが定かではない。

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

- アプリで地図を見る

-

寂応庵跡 曹源寺のホームページによると、「慶応元年(1865)知多郡北崎村(現 大府市北崎町)の素封家浜島卯八の三女「とう」が寂應和尚の感化を受け、当時の東海道の街道を行き来する旅人の難儀を救わんと剃髪して仏門に入り明道尼と改名し、東海道の街道に面した落合(現 新栄町1丁目)の集落に浜島卯八の援助で寂應庵を建立した。その庵を東海道を旅する人のための無料休憩所として毎日お茶の接待を行い人々の心身を癒した。」とある。

-

阿野一里塚

-

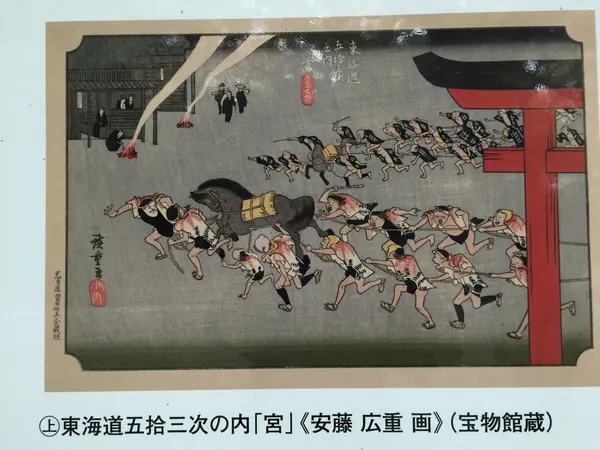

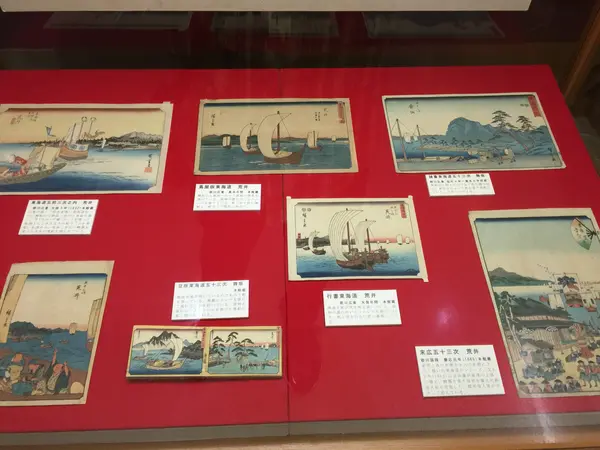

東海道 池鯉鮒宿 池鯉鮒宿の東には、在原業平が「からころもきつつなれにしつましあれば はるばるきぬるたびをしぞおもう」とカキツバタを詠み込んで有名になった八橋があり、伊勢物語や更級日記にも記されている。今は、無量寿寺のカキツバタでその頃を偲ばせる。 東海道は池鯉鮒宿には。本陣、脇本陣が各一軒あり、馬が数百頭も集まる馬市も開かれていた。安藤広重の浮世絵「東海道五十三次」にその模様を描いている。

-

スポット内のおすすめ

-

-

知立神社 旧称は「池鯉鮒大明神」。江戸時代には「東海道三社」の1つに数えられたとの事。

-

池鯉鮒宿本陣跡

- アプリで地図を見る

-

池鯉鮒宿問屋場之跡碑

-

東海道 池鯉鮒宿

-

池鯉鮒宿の松並木

-

無量寿寺 Wikipediaによると、無量寿寺の所在地である八橋は、平安時代の歌人在原業平が「からころも きつつなれにし つましあれば はるばるきぬる たびをしぞおもふ」と句頭に「かきつばた」の5文字をいれて詠んだように、伊勢物語の昔から知られるカキツバタの名勝地である。花札の5月の10点札「菖蒲と八ツ橋」(「杜若に八ツ橋」とも)は当地がモデルである。また、京都の銘菓八ツ橋は一説にはこの八橋にちなむとされる。

-

八橋かきつばた園 Wikipediaによると、無量寿寺の所在地である八橋は、平安時代の歌人在原業平が「からころも きつつなれにし つましあれば はるばるきぬる たびをしぞおもふ」と句頭に「かきつばた」の5文字をいれて詠んだように、伊勢物語の昔から知られるカキツバタの名勝地である。花札の5月の10点札「菖蒲と八ツ橋」(「杜若に八ツ橋」とも)は当地がモデルである。また、京都の銘菓八ツ橋は一説にはこの八橋にちなむとされる。

- アプリで地図を見る

-

勝蓮寺 寺を訪れた親鸞聖人の布教の記録があるとの事。また、17代住職行誓の時には、家康の長男信康(織田信長から、武田方と内通したとの疑いを受け自刃。若宮八幡宮に首塚がある)との関係も深く、信康画像をはじめ多くの遺品が残されている。

-

〒444-0943 愛知県岡崎市矢作町宝珠庵16

-

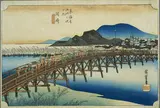

ここ矢作橋から岡崎二十七曲り碑がある東のはじまでが岡崎宿。 岡崎宿は家康の祖父、松平清康が岡崎城を居城として以来、城下町として発展した。

-

スポット内のおすすめ

-

-

岡崎宿の西入口は矢作川にかかる矢作橋となる。 矢作川は200Mほどの川幅があるが、江戸時代も川には橋が架かっていたそうである。 ここで日吉丸と名乗っていた幼い豊臣秀吉と盗賊であった蜂須賀小六正勝が出会った場所。そこで出会ったエピソードが面白い。

-

八丁味噌の郷 岡崎宿の西入口は矢作川にかかる矢作橋で日吉丸と名乗っていた幼い豊臣秀吉と盗賊であった蜂須賀小六正勝が出会った場所。そこで出会ったエピソードに出てくる八丁味噌屋は橋の東にあったとある。

- アプリで地図を見る

-

東海道岡崎宿 西本陣中根家跡

-

永禄9年(1566)家康の官位勅許のなかだちをした泰翁のために、寺を建立した。境内に虎石と呼ばれる石があるが、家康(幼いころ虎童子といわれていた)がここで弓の稽古をした際、この石に腰をおろして休んだといわれている、との事。

-

諏訪神社は誓願寺の東側の一角にあります。 大永3年(1523)に当時の岡崎城主松平信貞が岡崎城の守護として諏訪大明神を勧請したと伝えられ、宮司として国分八郎右衛門家を招き、塩座の特権も与えたともいわれています。 しかし、大永4年(1524)には松平清康が岡崎城を落とし、岡崎城の守護としての祭祀もなくなり、永禄9年(1566)家康が誓願寺を建てると誓願寺の守護的神社として格付けになっていきました。

-

岡崎宿伝馬歴史プロムナード

-

秋葉山大権現常夜灯

- アプリで地図を見る

-

岡崎二十七曲り碑 旧東海道岡崎宿では、27回も折れ曲がっているとの事。やはり見通しを悪くして、敵の視界を狭めるという、防衛上の理由。

-

大平一里塚

-

西大平藩陣屋跡

-

旧東海道 藤川の松並木

-

十王堂 庭に「ここも三河 むらさき麦の かきつばた」という松尾芭蕉の句碑があ

- アプリで地図を見る

-

藤川宿東棒鼻 東海道が三河高原を横断する御油断層の谷間から、西の平地への出入口にあり

-

スポット内のおすすめ

-

-

藤川宿 西棒鼻跡

-

関山神社常夜燈

-

藤川宿石碑

-

藤川宿資料館

- アプリで地図を見る

-

藤川宿本陣跡

-

藤川宿高札場跡

-

藤川宿東棒鼻

-

山中八幡宮 徳川ゆかりの神社としても有名で、永禄六年(1563年)三河一向一揆で、門徒に追われた家康が身を隠し、難を逃れたという鳩ケ窟がある。追っ手が家康のひそんでいた洞窟を探そうとすると、中から2羽の鳩が飛び立ち、「人のいる所に鳩などいるわけはない」と追っ手は立ち去ったといわれている。

-

徳川家康が幼少の頃この寺で勉学をしたとされ、徳川ゆかりの宝物が多く残されている。また、境内には新鮮組で有名な、近藤勇の首塚も祀られている。

-

スポット内のおすすめ

-

- アプリで地図を見る

-

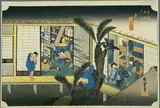

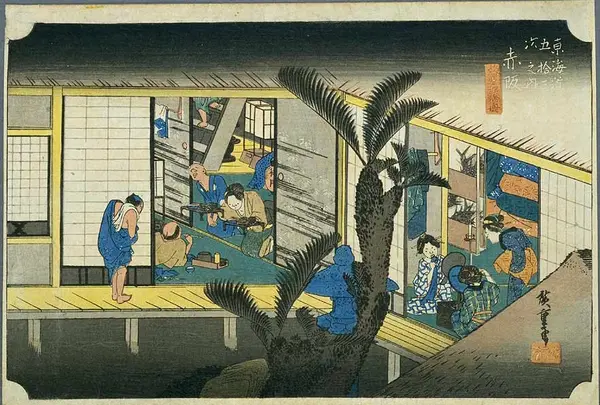

大橋屋は、南北朝時代から続く旅籠で、敷地内にある灯篭は当時のものが現在も残る。 現存する建物は江戸時代のもので300年が経過している。 歌川広重が大橋屋の女中部屋から見える風景を東海道五十三次に残している。 歌川広重が絵を描いた頃は、中庭に灯篭とソテツがあった。 御油宿や吉田宿とともに飯盛女を多く抱えていた同地は、「御油や赤坂、吉田がなけりゃ、なんのよしみで江戸通い」と言われた程、活気のある宿場町であった様だ。

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

-

旧東海道 長沢一里塚跡

-

旧東海道赤坂宿西見附跡

-

赤坂休憩所(よらまいかん)

-

〒441-0202 愛知県豊川市赤坂町紅里 大橋屋は、南北朝時代から続く旅籠で、敷地内にある灯篭は当時のものが現在も残る。 現存する建物は江戸時代のもので300年が経過している。 歌川広重が大橋屋の女中部屋から見える風景を東海道五十三次に残している。 歌川広重が絵を描いた頃は、中庭に灯篭とソテツがあった。

- アプリで地図を見る

-

旧東海道 赤坂宿跡

-

関川神社 東の見付跡を過ぎると、関川神社にたどり着く。ここには常夜燈が残っている。

-

旧東海道赤坂宿東見附跡

-

御油の松並木公園

-

御油の松並木 街道の面影を残す松並木(御油の松並木)が美しい。

- アプリで地図を見る

-

花の実家も宿を経営していた様だ。 御油は、浜名湖の北岸を迂回する姫街道の分岐点にも当たる交通の要地でした。強引に腕や荷物をつかみ旅人を奪い合う宿の女たちをユーモラスに描いた動きのある情景は、『東海道中膝栗毛』の弥次喜多をそのまま描いているようだとの事。旅舎の軒に懸かる木札には、絵師名やシリーズ名、版元名とともに、彫工・摺工の名が記されているとのこと。

-

〒441-0211 愛知県豊川市御油町美世賜

-

御油宿鈴木本陣跡

-

御油宿高札場跡

-

ベルツ博士の妻 花の実家跡

- アプリで地図を見る

-

御油宿問屋場跡

-

〒441-0211 愛知県豊川市御油町木ノ下57

-

御油追分 旧東海道は、浜松もしくは見附宿(静岡県磐田市)までの間は姫街道という脇往還がありました。 浜名湖を越える今切の渡しが増水等で足止めされることが多く、それを嫌って山側ルートである姫街道を選ぶ旅人も多かったとの事。なお、姫街道は本坂峠越えがある。

-

御油一里塚跡

-

薬師堂瑠璃殿 熊野へ行く途中、国府の郷を通った行基は二人の姉妹が住む家に投宿した。姉妹が死んだ父母のために仏像を刻んで欲しいと行基に頼み、行基が近くの古木の杉から薬師瑠璃光如来像を刻むと、姉妹はこれを安置した寺を建立したという。瑠璃殿の扁額は文政四年(1828年)八幡山巌禅翁の書。

- アプリで地図を見る

-

〒441-0105 愛知県豊川市伊奈町新町2

-

東海道吉田宿と御油宿の中間にあたり、立場茶屋が設けられた。茶屋のうち格式高い加藤家(初代は大林平右衛門)では、「良香散」という腹薬が有名であった。芭蕉とも親交のあった俳人の鳥巣(うそう)はこの加藤家の生まれであるとの事。

-

およそ一千年前菟足神社には、人身御供があり、春の大祭の初日にこのあたりの街道を最初に通る若い女性を生贄にする習慣があったと伝えられている。 橋の名前の由来は、「子だが止むを得ん」と生贄にして神に奉ったことから「子だが橋」と呼ぶようになったという。「子断が橋」ともいわれ、明治時代には「小田橋」となった、との事。

-

瓜郷遺跡

-

聖眼寺 聖眼寺境内の松葉塚には、古碑松葉塚・明和六年(1769年)の再建松葉塚・宝暦四年(1754年)建立の古碑松葉塚標石があり、文学史研究上資料的価値が高いものである。 古碑松葉塚には松尾芭蕉が愛弟子社国に詠んだ「松葉を焚て手拭あふる寒さ哉」という句が刻まれていて、「松葉塚」名称の由来を示している。

- アプリで地図を見る

-

吉田城から豊橋を望んでいる。 永正2年(1505)に牧野氏が城を築いて以来の城下町として栄えた。 本陣2軒、脇本陣1軒、旅籠65軒の大きな宿場だった。また、「吉田通れば二階から招く、しかも鹿の子の振り袖が」といわれ、飯盛女の数も多い宿場として知られていたとの事。

-

吉田宿西惣門跡 吉田宿も終盤に差し掛かり、旧東海道と国道23号線が交差するポイントに吉田城西惣門の跡がある。 この辺りが吉田宿の西の入口となったいたであろうと思われるとの事。

-

吉田城

-

吉田宿脇本陣跡

-

本陣跡

- アプリで地図を見る

-

吉田宿問屋場跡

-

吉田宿東惣門跡 路面電車東八町駅付近の歩道橋下に吉田城東惣門跡がある。 この東総門跡の先からが東海道三十四番目の宿場、吉田宿となる。 東惣門跡の斜向かいには秋葉山常夜灯が残っている。

-

猿ヶ馬場は、豊橋に向かう右手に見える、丘陵地帯の長丁場。小松が群生したこの地には、街道筋には名物として旅人に好まれた柏餅を売る茶屋があり、繁盛していたとのこと。

-

大岩神明宮 二川宿の西の入口付近には大岩神明宮という大岩町の氏神となる神社がある。

-

二川宿西問屋場跡

- アプリで地図を見る

-

二川宿・壺屋

-

二川宿 馬場本陣

-

豊橋市二川宿本陣資料館 本陣の隣には「清明屋」という立派な旅籠屋がある。 両建造とも現在は、二川宿本陣資料館となっており、往時の宿泊者が帳場に腰を掛けたり、草鞋(わらじ)を履いている姿などが復元されているのが街道沿いから見ることができる。 この二川宿本陣資料館の敷地内には高札場も復元されている。

-

旅籠屋 清明屋 本陣の隣には「清明屋」という立派な旅籠屋がある。 両建造とも現在は、二川宿本陣資料館となっており、往時の宿泊者が帳場に腰を掛けたり、草鞋(わらじ)を履いている姿などが復元されているのが街道沿いから見ることができる。 この二川宿本陣資料館の敷地内には高札場も復元されている。

-

二川宿脇本陣坂本家跡

- アプリで地図を見る

-

二川宿東問屋場跡

-

駒屋 東駒屋は現在も味噌、醤油を販売している。 東駒屋の表はほんのり味噌や醤油の香が漂っている。それに隣接する駒屋は、江戸末期に建造された建物であり、豊橋市の有形文化財に指定されている。この駒屋の脇には二川宿を南北につなぐ古道(瀬古道)がある。

-

道の駅 潮見坂 東海道白須賀の宿は、津波の難を恐れ、宝永五年(1708年)潮見坂の下から、坂上へ宿替えをした。

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

-

笠子神社

-

白須賀宿

- アプリで地図を見る

-

東海道白須賀の宿は、津波の難を恐れ、宝永五年(1708年)潮見坂の下から、坂上へ宿替えをした。 宿場の移転以来、津波の心配は無くなったが、今度は冬期に西風が強く、たびたび火災が発生し、しかも大火となることが多かった。これは当時、殆どの家の屋根が、わら葺きであったことにもよる。 そこでこの火事をくい止める為に、生活の知恵として工夫せられたのが火防で、人々は「火除け」とか「火除け地」とか呼んで大切にしていた。 火防の広さは、間口二間(3.6M)奥行四間半(8.2M)で、常緑樹で火に強い槙が十本くらい植えられ、元は宿内に三地点・六場所の火防があったとの事。

-

夏目甕麿は、通称嘉右エ門、萩園と号した。 酒造を業とした傍ら国学を内山真龍に学び、後、本居宣長の門に名を連ねたとの事。 加納諸平は甕麿の長子、柿園と号した。若くして紀州和歌山の本居大平の許に寄寓乞われて加納家の養子となる。後、紀州候に召されて国学を講じ国学所総裁となる。

-

旧東海道 白須賀宿 脇本陣跡

-

袈裟切り地蔵

-

湖西市 おんやど白須賀

- アプリで地図を見る

-

潮見坂下

-

徳川家康が竹千代と言われた1547年、今川氏の人質として駿府に護送中に蔵法寺に泊まっている。このことから将軍家の小休憩所に定められ、1603年将軍徳川家康より寺領として朱印地二十三石を受けた。これによって当時蔵法寺は大繁栄し、参勤大名の武士や小者の控所など大規模な建物も設けられていた。住職は将軍代替わりの度に、御朱印状書き替えのために江戸城までを往復した。その時の住職の乗り物である駕籠は、のぞき窓の簾が黄色の綾糸で編まれ装麗を極め、「黄のお駕籠」と言われ行列も美しく十万石の大名の格式を備えていた。現在将軍より与えられた朱印状の写し九通、御朱印状箱が残っている、との事。

-

内宮神明神社

-

白須賀一里塚跡

-

現在は廃寺ですが、かつて室町幕府の六代将軍足利義教がこの地で紅葉を愛でたことにより紅葉寺と呼ばれたとの事。

- アプリで地図を見る

-

〒431-0303 静岡県湖西市新居町浜名1126 時宗 一編上人 開宗:1274年(鎌倉時代) 本山:遊行寺 阿弥陀仏が本尊

-

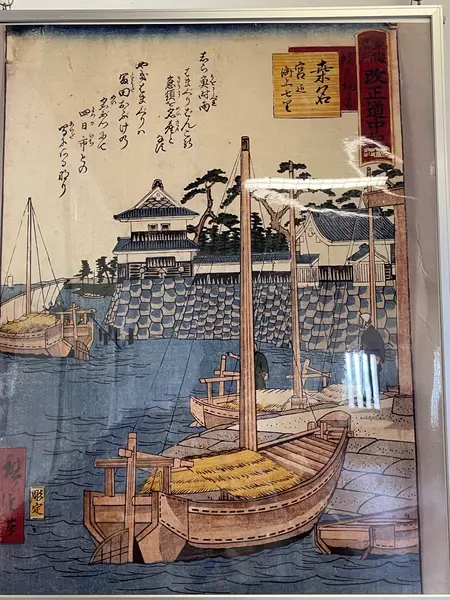

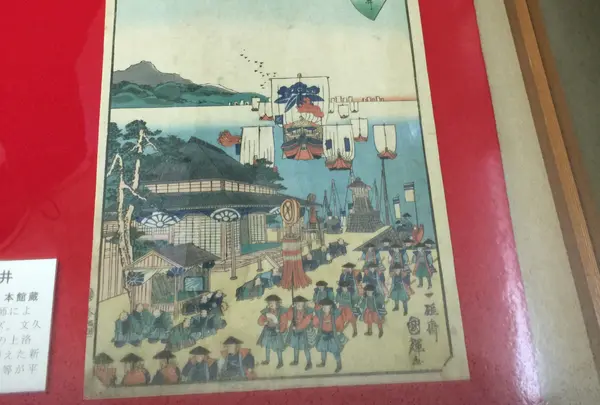

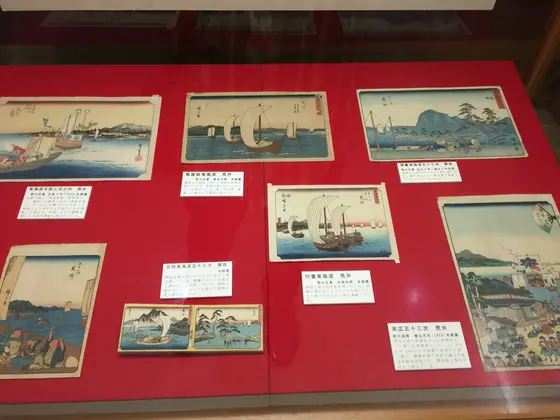

新居の関所を出て江戸に下る大名舟と京に上る乗合舟。大名舟は幔幕を張り、乗合は一艘が海上ですれ違う。 乗合船が向かう先に新居の関所が見える。 今は、この辺りは埋め立てられ眺めが一変してしまった。ー

-

スポット内のおすすめ

-

-

寄馬跡

-

スポット内のおすすめ

-

-

疋田八郎兵衛本陣跡

-

飯田武兵衛本陣跡

- アプリで地図を見る

-

無人島漂流者記念碑

-

新居宿旅籠紀伊国屋は、徳川御三家の一つ紀州藩の御用宿を務めた縁により正徳6年(享保元年1716)紀伊国屋の屋号を掲げ、以後宿内最大の旅籠として営業を続けた。明治7年(1874)に大火により焼失、直後に建て替えられ明治30年まで旅館業を営んだ。 建物は江戸後期の旅籠の様式を随所に残しており、平成13年整備事業を実施し、往時の雰囲気を残す内部には宿場文化を伝える資料を展示しているとの事。

-

新居宿高札場跡

-

スポット内のおすすめ

-

-

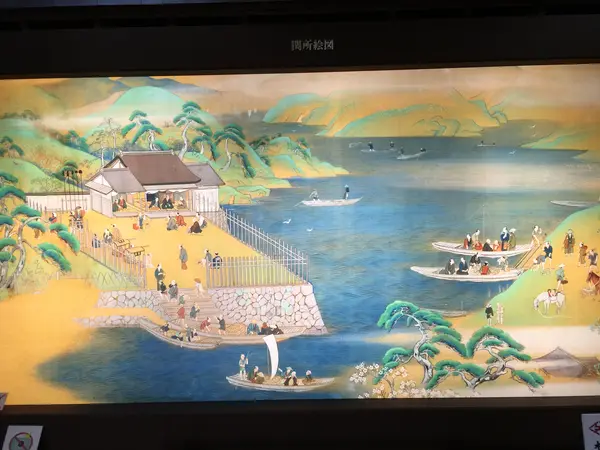

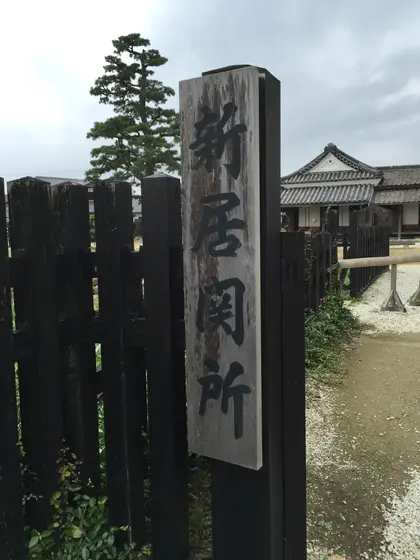

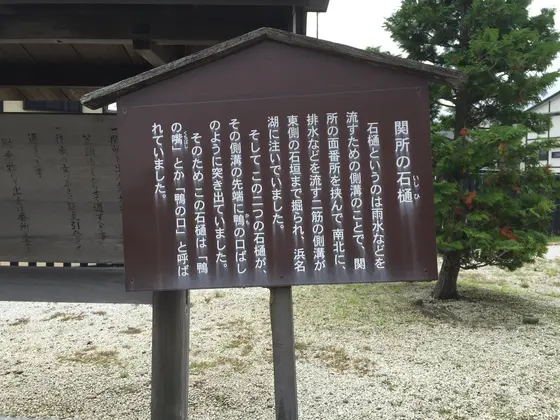

新居関所

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

-

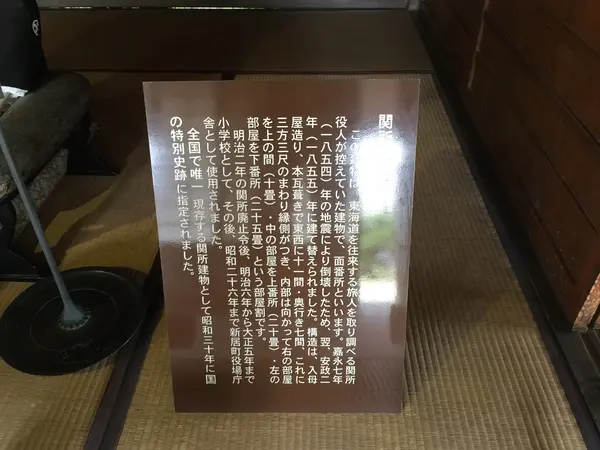

新居関所

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

- アプリで地図を見る