鹿児島ってどんなところ?

鹿児島は、本土最南端の県で、南方の海に浮かぶ離島まで合わせると、南北におよそ600kmにおよびます。三方を海で囲まれ、県境は高い山があったことから、九州の他の県とはまた違う独特の文化と歴史を持っています。

鹿児島のシンボルである桜島は、絶えず噴煙を上げる活火山で雄大な姿です。その大地のパワーは、温泉の源泉数が全国第2位ということからも分かるでしょう。海を眺めながらの砂むし温泉や山深い緑に囲まれた露天風呂など、温泉のバラエティーにも富んでいて、どの温泉を訪れてもきっと満喫できるはず。

古代日本神話のゆかりのスポットも数多く、そして、幕末から明治にかけては多くの偉人を輩出してきました。神代の時代から近代まで、幅広い年代の歴史が感じられるのも鹿児島の魅力です。手つかずの自然の絶景スポットも数多く、そしてその豊かな自然が育む鹿児島グルメも絶品です。

鹿児島旅行の見どころ

火山の迫力を間近に!桜島に行く

対岸の鹿児島市街地の多くの場所から見える「桜島」は、今から約26,000年前の噴火でできたといわれています。以降、ずっと噴火活動を続けている活火山です。現在、火口から半径2km以内への立ち入りは禁止されていますが、全ての観光スポットは火口から2.5km以上離れた場所にあります。

活発な活動をしていることから、旅行で鹿児島を訪れても、山頂からたち登る灰色の噴煙をかなりの確率で見ることができるでしょう。また、風向きによっては、火山灰の降灰に見舞われることも。地元鹿児島のテレビでは、天気予報で桜島上空の風向きが発表されています。それは、風向きによって、降灰のある場所が違うからなのです。

その迫力を間近に見るのであれば、ぜひ桜島を訪れましょう。鹿児島市内からであれば、鹿児島港の桜島フェリー乗り場からフェリーに乗って桜島港までは約15分で到着です。桜島海岸線の道路は桜島をグルっと1周しています。噴火口もより間近に、そして火山岩や灰色の火山石などもみられますが、植物も多く生え、自然豊かな島です。

温泉王国!鹿児島の温泉で癒される

鹿児島は、温泉の源泉数が2,700ヵ所以上で全国第2位、そして100もの温泉地があるといわれています。鹿児島の玄関口「鹿児島空港」にも足湯があり、鹿児島市内の共同浴場であっても、ほぼ温泉を利用しているということからも、まさに温泉王国と言えるでしょう。

海岸線に温泉が湧き出ていて砂むし温泉も楽しめる「指宿(いぶすき)」、山あいの様々な場所で温泉が湧き出し、幕末には坂本龍馬が妻・お龍とともに新婚旅行で訪れたという「霧島」といった温泉観光地を筆頭に、山海の絶景を眺めながら入浴できる露天風呂、ホテル・旅館など宿泊施設の温泉、共同浴場、湯治場として古くからある温泉、お殿様や幕末・明治の偉人に愛されたお湯、足湯まで、そのバラエティーも豊かです。

どのエリアを訪れても、温泉と合わせた観光ができると言っても過言ではない、鹿児島の温泉をぜひ堪能してください。

幕末から明治に活躍した偉人たちの足跡をたどる

鹿児島市は薩摩藩を治めた島津家の居城「鶴丸城(現在は「歴史資料センター黎明館(れいめいかん)」が建っています)」を中心に発展した城下町です。幕末には明治維新の立役者となった西郷隆盛、大久保利通ををはじめ、明治時代の日本を担った多くの偉人を輩出しました。今も市街地を中心にゆかりのスポットが点在しているので、偉人たちの足跡を辿りながら、歴史を学んでみてはいかがでしょう。

西郷を重用した島津家第28代斉彬(なりあきら)公は、島津家の別邸「仙巌園」周辺にて「集成館事業」という近代日本の産業の礎となった様々な取り組みを行いました。今も史跡や資料館などが見学できます。斉彬公を御祭神とする「照国(てるくに)神社」は、鹿児島市街地の「城山」の麓に建っていて、多くの参拝客が訪れます。

幕末から明治にかけての薩摩の歴史を紹介している「鹿児島市維新ふるさと館」は、鹿児島市内を流れる甲突川(こうつきがわ)河畔の加治屋(かじや)町にあります。ここは西郷隆盛や大久保利通が生まれ育った場所で、散策すれば生家跡などもあります。

「城山」は、明治時代に起こった「西南戦争」で敗走した西郷隆盛をはじめ、薩摩の若者たちが立てこもった地です。中腹には、実際に立てこもった洞窟や「西郷隆盛終焉の地」があります。また、麓には軍服姿の「西郷隆盛銅像」が建てられています。

日本神話のふるさと!!パワースポットを巡る

鹿児島県と宮崎県の県境にそびえる霧島連山の1つ「高千穂峰」には、「天照大御神(あまてらすおおみかみ)」の孫「瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)」が降り立ったという「天孫降臨の地」という伝説があります。そして、高千穂峰を背に建つ「霧島神宮」には瓊瓊杵尊がまつられています。

また、霧島市隼人町にある「鹿児島神宮」は、海幸彦山幸彦伝説の「山幸彦」がまつられた神社です。そして、霧島からは離れていますが、南さつまには天照大御神の弟「スサノオノミコト」がまつられていて、縁結びのほか様々なご利益があるといわれる人気のパワースポット「釜蓋(かまふた)神社」があります。

大隅半島へ行くと、初代天皇である神武天皇の御父母君の御陵(お墓)である「吾平山上陵(あいらのやまのうえのみささぎ)が。大自然の中、神々しい空気で、三重県の「伊勢神宮」に雰囲気が似ていることから「小伊勢」とも呼ばれています。

世界遺産・屋久島も!自然あふれる離島を訪れる

鹿児島県本土の南方の海には屋久島、種子島、奄美大島など、様々な島々があります。温帯から亜熱帯地域で植物が手つかずの状態で生育し、エメラルドグリーンの海が美しく、大自然を感じられるスポットがたくさんです。

樹齢数千年の巨大な屋久杉や緑の苔が生えた森がある屋久島は、ユネスコ世界自然遺産にも登録されていて、まさに自然あふれる島です。種子島では、青い海沿いに日本最先端の宇宙開発技術を駆使したJAXA種子島宇宙センターの「宇宙科学技術館」で、そのすばらしい技術を目の当たりにできます。

奄美大島は、鹿児島県内の離島で最大面積を持つ島です。サンゴ礁の海や巨大なシダ植物が生い茂る原生林など、なかなか見ることのできない絶景が待っています。

豊かな鹿児島グルメを味わう

海と山に囲まれ自然豊かな鹿児島は、黒豚・黒牛などの肉類、野菜、新鮮な魚介など、食材の宝庫です。そして、その食材を使ったご当地グルメも数多くあります。獲れたての魚のすり身を使ったさつま揚げや鹿児島産サツマイモと水にこだわった薩摩焼酎などは、その代表的なものです。

また、それぞれのお店こだわりの「鹿児島ラーメン」や、今や全国区のかき氷「しろくま」、武士の刀になぞらえた「両棒餅(ぢゃんぼもち)」といったご当地ならではのスイーツまで、そのバリエーションも豊富です。

鹿児島市・桜島エリア

鹿児島県本土のほぼ中央に位置し、県庁所在地である鹿児島市は、島津家が治めた薩摩藩の城下町を中心に発展してきました。幕末から明治維新にかけては、近代日本の礎となった偉人たちを多く輩出し、その歴史を知ることができるスポットもたくさんです。

そして、鹿児島のシンボルで、今も噴火を続けている火山「桜島」は雄大でパワフル。鹿児島市内にも時おり降灰をもたらし、大自然のパワーを目の当たりにできます。

桜島

薩摩半島と大隅半島の間にある錦江(きんこう)湾に浮かぶ「桜島」は、今も噴火を繰り返している火山です。もともとは島でしたが、1914(大正3)年の大噴火で、大隅半島と陸続きとなりました。対岸の鹿児島市内はもちろん、遠く霧島市の高台からもその雄大な姿を眺めることができる、鹿児島のシンボルです。

鹿児島市内からは「桜島フェリー」に乗船して約15分ほどで到着します。フェリーを降りて散策すれば、桜島の名前の由来になったとも言われる「コノハナサクヤヒメ」をまつる「月讀(つきよみ)神社」や、錦江湾を眺めながら無料の足湯も楽しめる「桜島溶岩なぎさ公園」など、観光スポットも点在しています。

桜島を循環する観光バス「サクラジマアイランドビュー」や車に乗って、桜島をぐるりと一周してみてもいいですね。大正の大噴火で埋没した「黒神埋没鳥居」を見学すれば、火山噴火のすさまじいパワーを目の当たりにできます。

仙巌園(せんがんえん)

鹿児島市磯にある「仙巌園」は、350年以上の歴史を持ち、代々薩摩の地を治めてきた島津家の別邸です。桜島を築山、錦江湾を池に見立てたという庭園は雄大で、桜島を眺めるベストスポットの1つです。当時は、迎賓館としても使用されていました。

庭園内には、28代斉彬(なりあきら)公が大砲を製造するために造らせた「反射炉跡」があります。周辺にはガラス工場や紡績所の跡もあり、これらの工場群を使った集成館事業を行っていました。2015年には九州各地・山口にある資産と共に「明治日本の産業革命遺産」としてユネスコ世界遺産にも登録されました。

和風の庭園ですが、琉球国王から送られた中国風の東屋「望嶽楼」もあります。また、猫好きであれば「猫神神社」にも立ち寄りましょう。17代義弘公は、戦の際、猫の瞳を見て時間を読んだそうで、当時、生きて帰った2匹の猫を「猫神様」としておまつりしたという珍しい神社です。

施設内には、薩摩の郷土料理や素朴なスイーツなどを味わえるレストランやカフェ、鹿児島の伝統工芸品「薩摩切子」や「薩摩焼」やお菓子など、様々なお土産が揃ったショップもあるので、ゆっくり滞在して観光してもいいですね。

城山

「城山」は鹿児島市街地の中心部にある標高108mの山林です。明治時代には、西南戦争の最後の激戦地となり、中腹には「西郷隆盛終焉の地」など、西南戦争にまつわる史跡も数多く残されています。展望台からは、桜島や錦江湾、鹿児島市街地が一望でき、夜景スポットとしても人気です。

市街地ながら、クスの大樹やシダなどの600種類以上の温帯・亜熱帯性植物が自生していて、遊歩道を散策しながら、野鳥や植物の観察を楽しむこともできます。山頂には「城山ホテル鹿児島」もあり、見事な景色を眺めてながらの宿泊や食事、温泉も楽しめます。

西郷隆盛銅像

東京・上野にある西郷隆盛の像は愛犬とともに浴衣姿で建っていますが、鹿児島市街地の城山の麓に立つ「西郷隆盛銅像」は、陸軍大将の制服姿が凛々しい高さ8mのモニュメントです。鹿児島市出身で渋谷の「忠犬ハチ公」を手がけた彫刻家・安藤照氏が、没後50年の年から8年をかけて製作し、1937(昭和12)年に完成しました。

前を走る道路の向かい側に撮影スポットが設置されていますので、銅像と一緒に記念撮影を楽しんでください。

天文館

鹿児島最大の繁華街で、通りは周囲の商店街も含めてほぼアーケードで覆われているので、天候を気にせず移動することができます。「天文館」の名前は、1779年、島津重豪(しげひで)公が、この地に天文観測や暦を作る施設を建てたことに由来しています。

郷土料理をはじめとする飲食店やカフェ、お土産店、アパレルショップなどが並んでいて、ショッピングやグルメをまとめて楽しめるスポットです。

照国(てるくに)神社

城山の麓に建つ「照国神社」は、御祭神が島津斉彬(なりあきら)公です。徳川家に嫁いだ天璋院篤姫(てんしょういんあつひめ)の養父で、下級武士だった西郷隆盛を登用し、幕末、政治に大きな影響を与えた人物です。集成館事業では工場群を整備、造船技術の向上にも尽力するなど、近代日本産業の基礎も作りました。

1863年に天皇から「照国大明神」の神号が授けられたことから、翌1864年、天台宗の寺院「南泉院」があった場所に社殿が建てられました。1877(明治10)年の西南戦争、そして1945(昭和20)年の戦災と、二度に渡って社殿は焼失しました。現在の建物は、1958(昭和33)年に復興造営されたもので、鉄筋コンクリート造りです。入口には1929(昭和4)年建造の高さ19.8mもの大鳥居があります。

いおワールドかごしま水族館

鹿児島本港の桜島フェリー乗り場に隣接し、錦江湾に面した「いおワールドかごしま水族館」には、海の生きものを中心に約500種が飼育展示されています。水量が1,500立方mという「黒潮大水槽」には、カツオやマグロなどが群泳しているほか、世界最大の魚ジンベイザメも泳いでいて、その姿を間近に見ることができます。

テーマに沿った展示コーナーも。鹿児島本土の南方に浮かぶサンゴ礁の島々「南西諸島」の海に生息する色あざやかな熱帯魚やサンゴが見られる「南西諸島の海」、内湾としてはめずらしい200mを超える水深がある錦江湾の独特な生態系を垣間見られる「かごしまの海」、まるで深海に潜ったような雰囲気の空間で鹿児島の深海に棲む生きものが展示されている「鹿児島の深海」、海水に漂うクラゲが幻想的な「クラゲ回廊」など、見どころもたくさんです。

観客も一緒に楽しめる「いるかの時間」やアザラシ、デンキウナギ、世界最大の淡水魚ピラルクーへの餌やりと解説、ガイドツアーなど、毎日開催されるイベントも充実しています。また、春・夏・冬の年3回、期間限定の企画展なども開催されています。

海を眺めながら食事ができるレストランや、ぬいぐるみやキーホルダなどのオリジナルグッズやお土産が充実したショップもあります。海に繋がっている屋外の水路には、毎日、水族館のイルカたちが出てきます。迫力満点のジャンプなどのパフォーマンスや遊ぶ様子が見られます。こちらは入館しなくても無料で見学できます。

鹿児島市維新ふるさと館

「鹿児島市維新ふるさと館」は、鹿児島市を流れる甲突川(こうつきがわ)河畔の加治屋町にあります。この界隈は、幕末から明治にかけて活躍した西郷隆盛、大久保利通などの生まれ育った場所です。

館内では、明治維新の原動力となった鹿児島の歴史や先人たちの成しとげた偉業を、映像や模型、ロボットなどを使って楽しく分かりやすく紹介しているほか、薩摩藩独自の教育方法「郷中(ごうちゅう)教育」などについて学ぶことができます。

地下1階の「維新体感ホール」では、マルチ映像、音と光、そしてロボットといったハイテク技術を使った臨場感あふれる2本のドラマ「維新への道」「薩摩スチューデント、西へ」が上演されています。

周辺は甲突川沿いに「維新ふるさとの道」として、広場やウッドデッキなどが整備されていて、散策も楽しめます。

北薩摩エリア

鹿児島の北西部にあるこのエリアは、北は熊本県、西は東シナ海に面しています。迫力ある「曽木の滝」、火口湖で世界的に認められた湿地を有する「藺牟田池」、海上に突き出た奇岩の「ナポレオン岩」など、大自然の作り出した景勝地が数多く点在しています。

普段はダム湖に沈んでいて、限られた期間のみ見ることができる産業遺産「曽木発電所遺構」、人家のすぐそばでツルの大群が越冬する姿を見られる「出水市ツル観察センター」など、他にはない珍しい観光スポットもあります。

曽木(そぎ)の滝公園・曽木発電所遺構

鹿児島県北部にある伊佐市の大口盆地の中央を流れる川内川(せんだいがわ)の途中にある「曽木の滝」は滝幅210m、高さ12mで、千畳岩の岩肌を水流が轟音とともに落ちる様子がダイナミックな景観の滝です。周辺は、自然公園として整備され、春は桜、秋は紅葉と四季折々の美しい自然とともに滝を眺めることができます。

園内のお食事処では鯉や黒豚を使った料理が味わえます。また縁結びと安産の神様がまつられた「清水神社」もあります。

滝から1.5kmほどの下流には、明治から昭和にかけて電力の供給を担った「曽木発電所遺構」があります。さらに下流にある「鶴田ダム」建設に伴い、普段はダム湖に水没していますが、5〜9月頃の渇水期にはその姿を現します。中世ヨーロッパのお城を思わせるレンガ造りの建物で、付近への立ち入りはできませんが、対岸にある展望台から眺めることができます。

藺牟田池(いむたいけ)

薩摩川内市祁答院(けどういん)町にある「藺牟田池」は、7つの外輪山に囲まれた直径約1kmの火口湖で、周囲は自然にあふれています。春には約2,000本の桜が咲き、秋には紅葉も美しいです。周囲には遊歩道も整備され、レンタサイクルやボートでのレジャーも楽しめます。

西側のおよそ3分の1は湿原で、希少なベッコウトンボや水鳥が生息することから、2005年にはラムサール条約湿地に登録されました。また枯れた植物が腐敗せずに堆積し炭化した泥炭質の浮島が300近くもあります。この浮島群はとても珍しく、国の天然記念物にも指定されています。

ナポレオン岩(甑島)

鹿児島県北部の東シナ海に浮かぶ「甑島(こしきじま)」には、自然が生み出した景勝地が数多くあります。「ナポレオン岩」は、下甑島の瀬々野浦集落の沖合の海上にある、高さ127mの大きな岩です。横から見ると鼻の高いフランス皇帝・ナポレオンに似ていることから、そう呼ばれるようになりました。

瀬々野浦集落からも見ることはできますが、ナポレオン岩を眺めるベストスポットは「前の平展望所」です。また、「観光船かのこ」に乗船して、海上から間近に見る体験もできます。

甑島へは甑島商船が運航する、薩摩川内市の川内港発着の「高速船甑島」、もしくはいちき串木野市の串木野新港発着の「フェリーニューこしき」に乗船して向かいます。詳しくは、下記HPにてご確認ください。

出水市ツル観察センター

熊本県との県境近くに位置する出水(いずみ)市の平野部は、毎年10月中旬ごろになるとシベリアから1万羽以上ものツルが飛来して、翌年3月頃までこの地で越冬します。ツルたちが冬を過ごす平野に建つ「出水市ツル観察センター」は、冬の時期に合わせてオープンします。

2階展望室や屋上からは、優雅なツルの舞やツルの親子、エサをついばむ姿、大空を舞うツルなど、様々な様子を観察することができます。センターの1階にはカフェや売店もあり、鶴を観察しながらコーヒーを飲んだり、お土産選びを楽しむこともできます。

南薩摩エリア

薩摩半島南部の南薩摩エリアには、鹿児島でも有数の温泉観光地「指宿」の天然の砂むし温泉や唐船峡の回転式そうめん流し、パワースポット「釜蓋神社」での珍しい願掛けなど、このエリアならではの体験が待っています。

また、謎の生物が住むという神秘的な「池田湖」、亜熱帯植物と景色も楽しめる「フラワーパークかごしま」、幸せの黄色いポストがあるJR最南端の駅「西大山駅」、平和の尊さが学べる「知覧特攻平和会館」など、バラエティー豊かな観光スポットが点在しています。

砂むし会館「砂楽(さらく)」

薩摩半島南部の指宿(いぶすき)は、鹿児島でも有数の温泉観光地です。湯の浜地区の海岸には天然温泉が湧き出しています。湯の浜の海岸通り沿いにある砂むし会館「砂楽」では、国内でも珍しい天然の砂むし温泉が体験できます。

屋根があって全天候型の海岸の砂むし温泉施設と室内には大浴場や休憩スポット、軽食や特産品コーナーもあります。まずは浴衣に着替えて海岸へ。横たわって、砂をかけてもらい、10〜20分ほど待つと、汗が吹き出してきます。デトックス効果と温泉の効能で血行も良くなります。

波の音を聞きながらの砂むし湯のあとは、屋内の大浴場でゆっくり汗を流しましょう。温泉の後は、海岸沿いを散策してもいいですね。

池田湖

JR指宿駅から車で約20分ほどの場所にある「池田湖」は、大昔の火山活動によってできたカルデラ湖で、周囲15km、最大水深233m、サイズは九州最大です。湖には体長約2m、胴まわり50cmもの大ウナギが生息しています。湖畔には四季折々の花々が植えられていて、風景に彩りを添えています。1月には菜の花が満開をむかえます。南国ならではの一足早い春の訪れを感じさせてくれる光景です。

また、池田湖には「イッシー」という謎の生物が住んでいると言われています。実際の姿も謎に包まれていますが、想像上の姿をかたどった像が湖畔におかれています。

唐船峡(とうせんきょう)そうめん流し

1970(昭和45)年に回転式そうめん流し器を意匠登録して、全国第1号の回転式そうめん流し発祥の地となったのが「唐船峡そうめん流し」で、JR指宿駅から車で25分ほどの場所にあります。唐船峡は周りを緑に囲まれ、冷涼な水が豊富に湧き出ていることから、「水の郷百選」にも選ばれました。真夏でも涼しく、年間を通じておいしい冷やしそうめんが楽しめます。

そうめんはもちろん、マスの塩焼きや鯉のあらいなどの川魚料理も味わえます。今では年間約20万人もの利用客が訪れるほどの人気スポットです。

枚聞(ひらきき)神社

交通・航海安全・漁業守護の神として古くから人々の厚い信仰を集めてきた「枚聞神社」は、薩摩富士とも呼ばれ美しい形の「開聞岳(かいもんだけ)」の麓に建ちます。「薩摩一の宮」とも呼ばれていて、島津藩主にも崇敬された神社です。木々に囲まれた境内に朱塗りの社殿が優雅なたたずまいで建っています。

宝物殿に収められている「松梅蒔絵櫛笥(まつうめまきえくしげ)」は国の重要文化財です。また、島津家に関連した古文書や琉球伝来の額といった貴重な品々を収蔵しています。

フラワーパークかごしま

薩摩半島最南端の長崎鼻近くに位置し、海と天然の松林に囲まれた地形を利用した、総面積36.5haの広大な敷地を誇る、花のテーマパークです。園内には南国ならではの温暖な気候をいかして、南アフリカやオーストラリアなど、世界各地の様々な亜熱帯植物が育てられています。温室では色鮮やかなランなどの熱帯植物が楽しめ、夏にはショクダイオオコンニャクの世界一大きな花が咲きます。

季節ごとのイベントもたくさん開催されています。特に毎年12月上旬〜1月上旬に開催される「ウインターフェスティバル フラワーパークイルミネーション」では、約30万球ものイルミネーションで園内が一層華やかです。

JR西大山駅

「JR西大山駅」は日本最南端の駅です。無人駅で単線のホームからは、線路の先に開聞岳が一望できます。また、駅前に立つポストは、指宿を象徴する菜の花の黄色で、「しあわせの黄色いポスト」とも呼ばれていて、人気があります。旅の思い出に、ここから手紙を投函してみるのもいいですね。

釜蓋(かまふた)神社

南九州市頴娃(えい)町の海沿い、入江の岩礁が突き出た場所に鎮座する「釜蓋神社」は、創建は不詳ですが、芸能人や有名スポーツ選手も多く参拝するという人気のパワースポットです。御祭神の「スサノオノミコト」はヤマタノオロチという化け物を退治するという武功を立てた神様で、厄除け・開運のご利益があると言われています。

釜の蓋を頭にのせて、鳥居から拝殿まで落とさずに歩くことができたら願いが叶うという「釜蓋願掛け」、素焼きの釜蓋を投げて祈願する「釜蓋投げ」といったユニークな願掛けも体験できます。

神社の裏にある「希望の岬」からは、大海原と開聞岳が一望できます。夕陽に照らされた海と開聞岳は絶景で必見です。

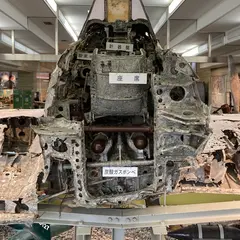

知覧(ちらん)特攻平和会館

南九州市知覧には、太平洋戦争末期、旧陸軍の特攻基地がありました。この町から重さ250kgの爆弾を装着し、敵の艦船に体当たりをした戦闘機が出発していったのです。「知覧特攻平和会館」は、人類史上類のない特攻作戦に殉じた陸軍特別攻撃隊員の遺影や遺品、記録といった貴重な資料を収集し、保存展示しています。

特攻の悲劇が二度と繰り返されないよう、戦争の悲惨さや平和の尊さを今に伝えてくれる施設です。

霧島・姶良(あいら)エリア

鹿児島県のほぼ中央部にあるエリアで、北部には霧島の山々があります。山あいには、大自然の中、観光が楽しめるスポットがたくさん。霧島山麓の「霧島神宮」や隼人町の「鹿児島神宮」では、神話の時代に想いを馳せることができます。

温泉もあり、「妙見温泉」では川のせせらぎを聞きながらの露天風呂が楽しめます。「丸尾滝」は、温泉が流れる珍しい滝です。屋外でモダンアートに触れられる「霧島アートの森」や、推定樹齢1,500年もの日本一の「蒲生の大楠」などもあります。

霧島神宮

「霧島神宮」は、背後に霊峰「高千穂峰」を望む霧島山麓に鎮座しています。ご主神は古事記や日本書紀に高千穂峰に降り立ったと記されている天孫「瓊瓊杵命(ににぎのみこと)」です。6世紀に創建されたという古い歴史を持ちます。

もともとは高千穂峰と御鉢噴火口の間にある丘に建てられていましたが、噴火によって焼失と再建を繰り返し、500年以上前に現在の場所に移されました。現在の社殿も、島津第21代吉貴公の寄進によって1715年に建てられたという古いものです。石階段を登り、鳥居をくぐって大きな杉に囲まれた石畳の参道を抜けると、朱塗りの絢爛豪華な社殿が見えてきます。

社殿に向かって境内の右手には巨大な杉の御神木がそびえ立ちます。神宮近辺には霧島の七不思議と呼ばれるスポットもあるので、散策してみてはいかがでしょう。秋には紅葉も見事で、鳥居の朱色とも映えます。霧島随一のパワースポット、日本神話のふるさととして、年間を通じて、多くの観光客が訪れるスポットです。

丸尾滝

鹿児島空港から車で約40分、霧島市牧園町の丸尾温泉から霧島神宮に向かう国道223号沿いにある「丸尾滝」は、近くにある硫黄谷温泉、栄之尾(えいのお)温泉の温泉水を集めて流れくだるという珍しい「湯の滝」です。

初夏の新緑、そして秋には周囲の紅葉に滝のしぶきが映えます。また、冬になると滝からは湯けむりも立ち上がり、温泉郷霧島の雰囲気をさらに引き立てます。夜のライトアップも幻想的で昼間とはまた違った表情が見られます。

霧島アートの森

霧島連山の北に位置する湧水町の栗野岳中腹にある「霧島アートの森」は、自然と調和したアート作品の屋外展示や年間を通じて様々な企画展を開催している美術館です。入口では日本を代表する芸術家・草間彌生氏の色あざやかな花のオブジェ作品「シャングリラの華」が出迎えてくれます。

広大な園内には、国内外の著名な芸術家によるユニークな23の作品が点在しています。散策しながら、手で触れたり座ってみたり、アート作品の真ん中に立ってみたり、と体感しつつアート鑑賞ができます。

草間作品は屋内にも。原色使いとカラフルな水玉模様が特徴的な大きなハイヒール「赤い靴」は、無機質な雰囲気のアートホールの中で、ひときわ目を引きます。芸術鑑賞の後はカフェテリアでは軽食や喫茶を楽しんだり、アート作品をモチーフにしたオリジナルグッズや図録などが並ぶミュージアムショップで来館の記念にお土産を選んでもいいですね。

嘉例川駅

JR日豊本線の隼人駅から熊本県・八代駅とをつなぐ肥薩線「嘉例川(かれいがわ)駅」は、1903(明治36)年に開業した鹿児島県で最も古い木造駅舎で、そのレトロな雰囲気がフォトジェニックで、人気の観光スポットとなっています。

土・日・祝日(午前10時半ごろ〜)には、JR九州駅弁グランプリで3年連続1位に輝いたという、地元食材にこだわった手作りの駅弁「百年の旅物語かれい川」も駅舎内で販売されています。

妙見(みょうけん)温泉

霧島市隼人町を流れる天降川(あもりがわ)の渓谷にある温泉街です。それぞれの宿泊施設に自家用の源泉があって、かけ流しの新鮮なお湯で入浴を楽しめます。深い緑の中、川のせせらぎを聞きながら入る露天風呂でリラックスしてください。

妙見温泉は飲める温泉としても知られています。温泉街には散策しながら温泉が飲めるよう飲泉場が設置されています。近くには白いイノシシがいる「和気(わけ)神社」、坂本龍馬も眺めたという「犬飼滝」、日本神話の舞台となった洞穴で今はモダンアートが描かれている「熊襲(くまそ)の穴」などの観光スポットもあります。

宿泊してゆっくり観光を楽しんでも。また、立ち寄り湯が楽しめる宿泊施設もありますので、観光の途中に温泉を楽しんでもいいですね。

鹿児島神宮

霧島市隼人町に位置し、海幸彦山幸彦の神話伝承の地とされる「鹿児島神宮」は、そのご主神は山幸彦「彦火火出見尊(ひこほほでみのみこと)」とその妻「豊玉比売命(とよたまひめのみこと)」です。創建は神代の時代ともいわれ、また神武天皇の御代ともいわれています。

現在の社殿は1756年に再建されたもので、鹿児島県でも最大規模の木造建築物です。拝殿の天井には美しい彩色で草花が描かれています。毎年3月に開催される「初午祭(はつうまさい)」は、全国的にも有名なお祭りです。

蒲生の大楠

鹿児島市に隣接する姶良(あいら)市の蒲生(かもう)町にある「蒲生八幡神社」の境内にそびえ立つ大楠は、根周り33.5m、幹周り約24m、高さ約30m、と日本一の大きな楠です。樹齢は推定約1,500年で、神社が建てられた1123年にはすでに巨木だったといわれています。

木の根元部分には8畳分もの大きな空洞があります。地面に力強く根をはった巨木を下から見上げるとその大きさに圧倒されます。

大隅エリア

錦江湾の東側に位置する大隅(おおすみ)半島には、珍しいガラスの鳥居がある「神徳稲荷神社」、春と秋には色とりどりのバラが咲きほこる「かのやばら園」、白い砂浜に朱色の大鳥居が建つ「荒平天神」、雄大で美しい「雄川の滝」、大海原が目の前に広がる本土最南端の「佐多岬」など、豊かな自然とともにフォトジェニックなスポットが数多くあります。

また、「吾平山上陵」は、日本の初代天皇である神武天皇の御父母君の御陵です。ここでも古代日本の神話の時代を感じることができます。このエリアへ向かう際、鹿児島市内からであれば、フェリーに乗って、つかの間の船旅も楽しめます。観光スポットは広範囲に点在していますので、車でのドライブ旅もいいですね。

神徳(じんとく)稲荷神社

大隅半島のほぼ中央に位置する鹿屋(かのや)市にある「神徳稲荷神社」は、ガラスの鳥居が珍しく、SNS映えすると話題のニュースポットです。鹿屋市役所の西300mほどの小高い丘の上にある小さな神社です。

2体のお稲荷さんの像が脇に建つガラスの鳥居をくぐると、まるでトンネルのように朱色の鳥居が連なっています。その先にもガラスの鳥居と2体のお稲荷さんが待っています。境内には縁結びのご利益があるという大きな石もありますので、探してみてください。

かのやばら園

鹿屋市の霧島ヶ丘公園の東側にある8haもの丘陵地に広がる「かのやばら園」は、約5万株の様々な種類のバラが植えられている日本最大級のばら園です。春と秋のバラが咲き誇る季節には「ばら祭り」も開かれ、毎年多くの人でにぎわいます。

園内は、香りの高いバラを集めた「香りのガーデン」や、世界の王族・貴族の名前が付けられたバラが植えられた「ロイヤルガーデン」、クラシックな雰囲気で人気のイングリッシュローズが見られる「イングリッシュローズガーデン」など、様々なテーマガーデンに分かれていて、見ごたえがあります。

温室では有料でお好みのバラの花を持ち帰ることができる切花体験も楽しめます。「バラソフト」や「薔薇カレー」は、ばら園ならではのメニューなので、ぜひ味わってみてください。

荒平天神(あらひらてんじん)

鹿屋市の県道68号沿いを走っていると、砂浜の上に大きな鳥居が建つ「荒平天神」が見えてきます。海に突き出たような白い砂浜の参道の先にある岩山(天神島)の上に小さなお社が建てられていて、学問の神様・菅原道真公がまつられています。

白い砂浜と朱色の大鳥居、青い海のコントラストがフォトジェニック。夕日とともに写真を撮れば幻想的なショットが収められるでしょう。大潮の満潮時には海に浮かぶ島となって更に神秘的です。

吾平山上陵(あいらのやまのうえのみささぎ)

鹿屋市吾平(あいら)町にある「吾平山上陵」は、神武天皇の御父君「ウガヤフキアエズノミコト」と御母君「タマヨリヒメ」の御陵(お墓)です。全国でも珍しい岩屋の陵で、およそ500m続く参道沿いには川が流れ、神々しい雰囲気が漂います。

三重県の「伊勢神宮」にその雰囲気が似ていることから「小伊勢」とも呼ばれています。春は桜の名所としても人気で、秋には紅葉も見られる、自然豊かな場所です。

雄川(おがわ)の滝

「雄川の滝」は、大隅半島の最南端にある南大隅町の根占地区を流れる雄川の上流にある滝です。滝までは駐車場から約1.2kmの遊歩道が整備されています。アップダウンがありますので、歩きやすい靴や服装で行くことをおすすめします。

入口にはハルニレの木が群生しています。渓流の音を聞きながら、途中、渓谷から80mほどの高さに架かる「瀧見大橋」を見上げて奥へと進んでいきましょう。展望所に到着すると落差46m、幅60mの滝が目の前に。断崖を澄んだ水がつややかに濡らし、その下に広がるエメラルドグリーンの滝つぼはダイナミックで神秘的な光景です。

佐多岬

「佐多岬」は北緯31度線に位置する本土最南端の岬です。展望公園が整備されていて、ブーゲンビリアやソテツなどの亜熱帯植物が生い茂る自然遊歩道を800mほど歩いていくと、大パノラマでコバルトブルーの海原が広がります。

南端の断崖の沖にある大輪島には日本最古の灯台の1つ「佐多岬灯台」が建っています。晴れた日には種子島や屋久島なども望める絶景スポットです。また遊歩道の途中にある「御崎神社」は、縁結びの神様として知られています。

屋久島・種子島・奄美大島エリア

県本土の南方約60kmの海上にある「屋久島」は、日本で初めてユネスコ世界自然遺産に登録された島で、島の代名詞とも言える巨大な屋久杉をはじめとする大自然に溢れています。そのおとなりの「種子島」には、日本の宇宙開発の拠点の1つJAXA「種子島宇宙センター」があり、宇宙と人との関わりの歴史などを知ることができます。

更に南方に浮かぶ奄美大島では、南の島らしい青い海と美しい海岸線、そして巨大なシダ植物の森など、大自然の絶景を眺めながらの観光が楽しめます。

志戸子(しとご)ガジュマル公園(屋久島)

屋久島の宮之浦港から車で約15分の志戸子海岸近くにある「志戸子(しとご)ガジュマル公園」では、樹齢500年以上といわれる大きなガジュマルの老木をはじめ、多くの亜熱帯植物が生育する自然公園です。まるでジャングルのような園内には遊歩道があって、1周10〜15分ほどでめぐることができます。屋久島が北限といわれるガジュマルの群生が見られる貴重なスポットです。

ヤクスギランド(屋久島)

屋久島の安房(あんぼう)集落から約15kmほどの標高1,000〜1,300mに位置する自然休養林「ヤクスギランド」には、広大な森の中に4つのハイキングコースが設定されていて、時間や体力に合わせてお好みのコースを選べます。

樹齢約2,600年で、2本が根元で合体した「母子杉」と呼ばれる巨木は、150分コースを歩くと森の奥にそびえ立っています。ほかにも根元は2本で上部で1本になった「くぐり杉」や、幹に生える苔がヒゲのように見えたことから名付けられたという「ひげ長老」など、ユニークな樹形のヤクスギが点在しています。

森の中には清らかな小川も流れ、苔の緑も鮮やかで、四季折々の様々な表情が見られます。世界自然遺産の島「屋久島」のすばらしい大自然を身近に感じてください。

宇宙科学技術館(種子島)

種子島の東南端の海岸沿いにあるJAXA「種子島宇宙センター」は、日本最大のロケット発射場で、人工衛星打ち上げにおいて中心的な役割を果たしています。センター内の「宇宙科学技術館」は、宇宙と人類との関わりや人工衛星・ロケットの仕組みなど、日本の宇宙開発について展示紹介する施設で、無料で一般公開されています。

国際宇宙ステーション日本実験モジュール「JEM」の実物大模型も展示されていて、中に入って宇宙実験シミュレーションの体験ができます。技術館の周囲にはロケットの実物大模型も設置されています。

あやまる岬観光公園(奄美大島)

奄美空港から車で約10分ほどの、奄美大島北部の奄美市笠利町の北東部にある太平洋に突き出た「あやまる岬」は、丸く盛り上がった地形が「綾に織られた手鞠り」のようだということで、そう呼ばれるようになったと言われています。岬はサンゴ礁に囲まれ、眼下にはソテツの群生が生育し、南の島の雰囲気を醸し出しています。

周辺は観光公園として整備されていて、高台の観光案内所には、青い海と空が一望できる絶景が楽しめるカフェ「みしょらんカフェ」も併設。軽食やスイーツ・ドリンクなどが味わえます。ちなみに「みしょらん」とは、奄美の方言で「召し上がれ」という意味です。

公園内では、海水プールや芝スキー、グランドゴルフなど、さまざまなアクティビティも楽しめます。

金作原(きんさくばる)原生林(奄美大島)

奄美大島の名瀬市朝戸にある「金作原原生林」は、生きた化石と言われる巨大なシダ植物「ヒカリヘゴ」などの天然の亜熱帯常緑樹が生い茂り、ルリカケスやキノボリトカゲといった稀少動物も生息している国有林です。

ヒカリヘゴの葉の間から差し込む光が神秘的で、鹿児島県の「森林浴の森70選」の1つにも選ばれています。現在は、環境保全のため、奄美群島認定エコツアーガイド(有料)を同行しての観光利用が定められています。

鹿児島のご当地グルメ

かごしま黒豚・鹿児島黒牛

鹿児島は海に囲まれ、山も多く自然に恵まれた土地です。そんな環境で育ったブランド肉「かごしま黒豚」「鹿児島黒牛」は、今や鹿児島を代表するグルメとなっています。

「かごしま黒豚」は、一般的な体が白い豚と違って、「六白」といって4本の足先、鼻先としっぽが白く、他の部分は黒いのが特徴で、約400年前に琉球から移入されたのがルーツと言われています。脂っぽさが少なくさっぱりとして、柔らかい肉質です。トンカツやしゃぶしゃぶ、ステーキにしてもおいしく味わえます。

そして「鹿児島黒牛」は、黒毛和牛飼養頭数の全国約20%を占めるという、日本一の産地である鹿児島のブランド牛です。温暖で豊かな自然の中、繁殖から肥育まで手間ひまかけて育まれています。きめ細かい肉質とバランスの取れた霜降り(サシ)が特徴で、ステーキ、すき焼き、焼き肉など、どんなメニューにしてもおいしくいただけます。

鹿児島ラーメン

九州のほかのエリアで見られる濃厚なとんこつに比べると、マイルドな味わいのとんこつスープが特徴です。それはとんこつに鶏ガラや野菜も加えているから。麺はかん水を使わずに作る中太麺が主流ですが、スープにも麺にも厳密なルールはありません。

それぞれのお店でこだわりのラーメンが提供され、そのバリエーションは本当に豊かです。またエリアによっては、マグロやカツオ、キビナゴ、かつお節など、ご当地食材を使ったラーメンも味わうことができます。いくつかのラーメン店を巡って、お好みの味を探してみてもいいですね。

さつま揚げ

獲れたての新鮮な魚のすり身を味を付け、菜種油で揚げた「さつま揚げ」は、鹿児島の定番ご当地グルメでお土産としても人気です。地元では「つけあげ」と呼ばれ、食卓のおかずやおつまみ、おやつとしても親しまれています。

人参やごぼう、サツマイモ、チーズなどが入った変わり種もあって、バラエティ豊かです。お土産として持ち帰ったら、オーブントースターやフライパンで焼いて食べるのがおすすめです。揚げたてをその場で味わえるお店もあります。

しろくま

鹿児島を代表するスイーツ「しろくま」は、削りたての氷にミルクをかけ、いろいろなフルーツを使ったかき氷です。鹿児島県内の喫茶店では、さまざまなバリエーションのしろくまが提供されています。

鹿児島市天文館のアーケード街にある「天文館むじゃき」は、しろくま発祥のお店です。戦後間もない1947(昭和22)年、創業者の久保武氏によって考案されました。試行錯誤の末、練乳ほど甘くないさっぱりとしたミルクとフルーツを使ったかき氷を完成させました。

上から見ると氷にトッピングしたフルーツが、動物の白熊の表情に似ていたことから「しろくま」と名付けたそうです。今や全国区となったしろくまを本場で味わってみてはいかがでしょう。

両棒餅(ぢゃんぼもち)

直径4〜5cmの平たくてやわらかい丸餅に2本の竹串を刺して炭火で焼いたものに、とろりとしたタレをかけた「両棒餅(ぢゃんぼもち)」は、素朴な味わいのご当地スイーツです。仙巌園のある鹿児島市磯を中心に専門店がいくつかあります。

「両棒(ぢゃんぼ)」とは、武士が携帯していた大小2本の刀を指す鹿児島弁です。それになぞらえて2本の串を指すのが特徴です。タレは、甘辛い砂糖醤油味や味噌を使ったものなど、それぞれのお店で違いがあります。ぜひ、出来たてをその場で味わってみてください。

かるかん

ふっくらと真っ白い見た目が特徴の「かるかん」は、お土産としても人気の鹿児島を代表する銘菓で、江戸時代にはお殿様しか食べられなかったという伝統あるお菓子です。上質な自然薯にうるち米と砂糖を混ぜて作った蒸し菓子で、ほどよい甘さとしっとりとした食感は、素朴ながら風味豊かな味わいです。

かるかんの生地であんこを包んだ、「かるかん饅頭」もあります。あんこの甘さが加わって、お茶請けにもぴったりです。

薩摩焼酎

鹿児島は焼酎王国とも呼ばれ、2,000を超える焼酎の銘柄が製造されています。中でも「薩摩焼酎」は、県内産の良質なサツマイモと水を原料に、県内で製造・容器詰めされたものにだけ認められるブランドです。

サツマイモの品種や蒸留方法でも味わいが変わり、味のバリエーションが生まれます。フルーティーなものやキレのあるものなど様々なので、飲み比べてみてもいいでしょう。

鹿児島には、焼酎を飲むときに使う「黒千代香(くろぢょか)」という独特の酒器があります。飲む前日に好みの割合で焼酎と水を黒千代香に入れて一晩置き、なじませます。そして、黒千代香を直火にかけ、お燗をしてから飲むのです。本格的に焼酎を楽しみたいのであれば、一緒に黒千代香を手に入れてもいいですね。

鹿児島への主要エリアからのアクセス・所要時間

飛行機を利用する

鹿児島空港まで

- 東京・羽田空港から:約1時間50分〜2時間5分(ANA、JAL、ソラシドエア・ANA共同運行、SKY)

- 東京・成田空港から:約1時間40分〜2時間15分(Jetstar)

- 名古屋・中部国際空港から:約1時間15〜35分(ANA、Jetstar、ソラシドエア・ANA共同運行、SKY)

- 大阪・伊丹空港から:約1時間10分(ANA、JAL)

- 大阪・関西国際空港から:約1時間10分(Peach)

- 福岡・福岡空港から:約50分(JAC)

- 沖縄・那覇空港から:約1時間15分~1時間30分(ANA、ソラシドエア・ANA共同運行)

屋久島まで

- 大阪・伊丹空港から:約1時間35分(JAC)

- 福岡・福岡空港から:約55分(JAC)

- 鹿児島・鹿児島空港から:約35分(JAC)

種子島まで

- 鹿児島・鹿児島空港から:約35分(JAC)

奄美大島まで

- 東京・羽田空港から:約2時間15分(JAL)

- 東京・成田空港から:約2時間30分(バニラエア)

- 名古屋・中部国際空港から:約2時間(SKY)

- 大阪・伊丹空港から:約1時間45分(JAL)

- 大阪・関西国際空港から:約1時間45分(バニラエア)

- 福岡・福岡空港から:約1時間25分(JAL)

- 沖縄・那覇空港から:約1時間10分(琉球エアコミューター)

新幹線を利用する(鹿児島中央駅まで)

- 大阪・新大阪駅から:約3時間40分(山陽・九州新幹線みずほ・さくら)

- 広島・広島駅から:約2時間20分(山陽・九州新幹線みずほ・さくら)

- 福岡・博多駅から:約1時間15分(山陽・九州新幹線みずほ・さくら)

- 熊本・熊本駅から:約45分(山陽・九州新幹線みずほ・さくら)

車を利用する(鹿児島ICまで)

- 福岡・大宰府ICから:約3時間5分

- 大分・大分ICから:約4時間25分

- 長崎・長崎ICから:約4時間10分

- 佐賀・佐賀大和ICから:約3時間10分

- 熊本・熊本益城空港ICから:約2時間5分

- 宮崎・宮崎ICから:約1時間50分

鹿児島空港・新幹線の停車駅鹿児島中央駅を紹介

鹿児島空港

「鹿児島空港」は、鹿児島市内(鹿児島中央駅)から空港リムジンバスで約40分ほどの霧島市溝辺町にあります。全国各地や鹿児島県内の離島とを結ぶ国内線と、近隣のアジアの国とを結ぶ国際線が発着していていて、それぞれのターミナルに分かれています。敷地内に隣接して建っているターミナル間は、歩いて3分ほどで移動することができます。

3階建ての国内線ターミナルは、1階が到着ロビーとチェックインカウンター、2階が出発ロビー・出発ゲート、そして3階は展望デッキとなっています。展望デッキからは、滑走路の向こうに国立公園にも指定されている霧島連山を一望できます。

鹿児島のお土産がそろったショップや鹿児島のグルメを味わえるレストランもあり、出発ゲート内では、鹿児島県産の食材を使った「空弁」も販売されています。旅のシメに鹿児島グルメを堪能したり、お土産をまとめて選んでもいいですね。

また、到着ロビー正面には、無料で入れる天然温泉足湯「おやっとさあ」があります。国内線ターミナル前の空港駐車場地下に泉源があるというのも、国内有数の温泉地である鹿児島ならではでしょう。もちろん国内空港では初の施設です。

ちなみに「おやっとさぁ」とは、鹿児島弁で「お疲れさま」という意味。旅の始まりと終わりに、ぜひ足湯に浸かって、疲れを癒してください。

JR鹿児島中央駅

鹿児島市街地にある「JR鹿児島中央駅」は、九州新幹線の終着駅です。温泉観光地・指宿(いぶすき)など南薩摩方面へ向かう「指宿枕崎線」、宮崎方面に向かう「日豊本線」、川内(せんだい)・北薩摩方面へ向かう「鹿児島本線」といったJR在来線への乗り換えもできます。

また、桜島口(東口)側には、鹿児島市内の観光地を循環している観光バスや路線バス、路面電車の発着所があって、鹿児島市内各地へのアクセスにも便利です。大型商業施設「アミュプラザ鹿児島」も併設されていて、ショッピングやグルメが楽しめます。

ビルの屋上には、直径約60mの大観覧車「アミュラン」もあって、鹿児島市街地や高い地点からは桜島も望めます。床、天井、そしてベンチシートまでもが透明な「シースルーゴンドラ」が2個設置されていて、スリルとともに眺めを楽しむこともできます。

最終搭乗は22時45分なので、上空から夜景を眺めてみても。アミュラン自体も夜間はライトアップされます。鹿児島市のシンボルともなっているアミュランをぜひ写真におさめましょう。

鹿児島の年間イベント情報

1月

いぶすき菜の花マラソン

毎年1月第2日曜日に開催される「いぶすき菜の花マラソン」は、2020年には第39回をむかえる、歴史ある日本陸連公認のマラソン大会です。コース途中には、九州最大の池田湖や湖畔に広がる黄色い菜の花畑、美しい姿の開聞岳、海岸沿いに温泉が湧く湯の浜地区などがあって、大自然の中を駆け抜けることができます。

また、沿道では約2,000人のボランティアや地元の人たち総出での応援も待っています。ぜんざいや蒸かし芋などの振る舞いもあって、おもてなしの心があふれるイベントです。

2月

初午祭(はつうまさい)

霧島市隼人町にある「鹿児島神宮」で、毎年2月(旧暦1月18日を過ぎた最初の日曜日)に開催される「初午祭」は、家内安全・五穀豊穣・厄除招福を祈る伝統行事です。鹿児島県の三大行事の1つにも数えられ、当日は県内外から10万人もの見物客が訪れます。

背中に飾りをつけ、首の周りには鈴をつけた20数頭の「鈴かけ馬」を先頭に約2千人の踊り連が続き、神宮に参詣します。馬が人と一緒に太鼓や三味線歌に合わせながら踊るという、全国的にも珍しいお祭りです。

3月

鹿児島マラソン

毎年3月に開催される「鹿児島マラソン」は、2016年から始まったマラソンイベントです。42.195kmのフルマラソンと8.9kmのファンランの2つのコースがあって、鹿児島市民のほか、県外からもエントリーして参加できます。

ファンランは鹿児島市街地を、そしてフルマラソンは鹿児島市街地から、途中、西郷隆盛銅像や仙巌園、錦江湾に浮かぶ桜島など、鹿児島市の観光スポットを横目に見ながら、姶良市重富で折り返すコースが設定されています。薩摩の歴史や鹿児島の自然を感じながら走ることができます。

7月

六月灯(ろくがつどう)

毎年旧暦6月(現在の7月)、鹿児島県内にある神社では日にちを決めて「六月灯」が行われます。7月の約1ヵ月間は夜になると必ずどこかの神社で六月灯が行われていると言ってもいいでしょう。奉納された灯籠がともされ、参道には夜店が並び、にぎやかです。

特に大規模なのは鹿児島市街地にある「照国神社」の六月灯です。毎年7月15、16日に開催され、大鳥居に向かう通りの沿道にはズラリと夜店が並びます。鹿児島県内の企業や商店などから奉納された灯籠もたくさんで華やかです。

8月

かごしま錦江湾サマーナイト大花火大会

毎年8月下旬に鹿児島市で開催される、九州最大級の花火大会です。夏の夜空と錦江湾をバックに迫力のある大玉花火や創作花火が華やかで、九州内外で活躍する花火師たちの競演も見られます。花火を間近で見られる鹿児島港本港区北ふ頭には観覧席(有料)も設けられ、多くの人でにぎわいます。

11月

おはら祭

「おはら祭」は、1949(昭和24)年に鹿児島市制施行60周年を記念して始まり、2019年には第68回目の開催をむかえた南九州最大のお祭りです。毎年11月2日に前夜祭、3日に本祭りが開催されます。

鹿児島市街地の高見馬場から天文館、鹿児島市役所近くの桟橋通りまでの約1,480mの電車通り区間を2万人以上の踊り手が練り踊る、本祭りの「総踊り」がメインイベントです。鹿児島の民謡「おはら節」や「鹿児島ハンヤ節」などに合わせて踊ります。踊り連は、日舞の舞い手、鹿児島の企業の有志、ダンスグループなど、年齢も子どもから大人まで様々です。

おはら祭りの開催に合わせて、10月下旬からはイルミネーションと造花で飾られた路面電車「花電車」も走り、お祭りを盛り上げます。

12月

天文館イルミネーション

鹿児島市の繁華街「天文館」のビルの間にある「天文館公園」をメイン会場に、毎年12月後半から1月にかけて開催される「天文館イルミネーション」では、約100万球のカラフルなLED電球が冬の街を華やかに彩ります。

公園の中央部には万華鏡がイメージの「カレイドドーム」が出現。また、イルミネーションで装飾された列車「ファンタスティックトレイン(有料)」が会場を走ります。光のトンネルを駆け抜ける光景は幻想的です。

鹿児島観光の移動手段

JR

鹿児島県は面積が広くそれぞれのエリアへの移動距離もあります。JR在来線(指宿枕崎線・日豊本線・鹿児島本線)の沿線であれば、移動はJRを利用するのが便利です。車窓の移り変わる風景を眺めながら旅を楽しんでもいいでしょう。指宿枕崎線を走る「指宿のたまて箱」号、日豊本線・肥薩線を走る特急「はやとの風」といった観光列車に乗車して旅するのもいいですね。

バス

各エリア内であれば路線バスも便利です。鹿児島市内には主要観光地を巡る「カゴシマシティービュー」や桜島を巡る「サクラジマアイランドビュー」といった観光循環バスも運行しています。路線によっては本数が少ない場合もありますので、利用する際は事前に時刻表を確認しておきましょう。

レンタカー・マイカー

鹿児島は各エリアの間を移動する際、路線バスでは乗り継ぎが必要になったり、地域によってはバスの本数も少ない場合があり、土地勘がないと移動が難しい場所も多いです。レンタカーやマイカーであれば、カーナビを利用すれば移動も安心です。

また、鹿児島は錦江湾を挟んで2つの半島に分かれていますので行きたいスポットによってはかなりの移動距離になることも考えられます。広範囲で旅行したいときや、JRや路線バスなどが通っていない観光スポットに行く時も車は便利です。

鹿児島空港や鹿児島中央駅など主要駅には近隣にレンタカー店も多くあります。事前にインターネット予約しておくのもおすすめです。運転免許証は忘れずに出発してください。

タクシー

荷物が多かったり、小さいお子さん連れ、運転できないなど、他の移動手段の利用が難しいときには、タクシーが便利です。少人数でめぐる旅行であれば、タクシーをチャーターして観光地をめぐるようなタクシー会社の観光プランなどを上手に利用してもいいでしょう。

路面電車

鹿児島市内には南は「谷山」から、鹿児島中央駅前や天文館を通り、北は「鹿児島駅前」まで路面電車(市電)が走っています。途中、「郡元(こおりもと)」〜「高見馬場」間は、路線が2つに分かれます。乗車すれば、独特の揺れを感じながら、電車とはまた違った車窓の眺めも楽しめます。鹿児島市民の足としてもたくさんの人が利用していて、朝夕のラッシュ時には混雑しますのでご注意ください。

フェリー

薩摩半島と大隅半島の間は、陸路で往来することもできますが、時間がかかりますので、錦江湾内を航行するフェリーを利用しても。以下の3つのフェリー路線で結ばれていて、車と一緒に乗船することもできます。桜島フェリーと垂水フェリーに乗船したら、鹿児島のフェリー名物のうどんもぜひ味わってみてください。

桜島フェリー

鹿児島市「鹿児島港」〜鹿児島市「桜島港」

乗船時間:約15分

鴨池(垂水)フェリー

鹿児島市「鴨池港」〜垂水(たるみず)市「垂水港」

乗船時間:約40分

フェリーなんきゅう

指宿市「山川港」〜肝属郡南大隅町「根占(ねじめ)港」

乗船時間:約50分

お得なフリーチケット

CUTE(キュート)

鹿児島市の主要観光地を巡るカゴシマシティビュー、桜島を周遊するサクラジマアイランドビューを含む鹿児島市営バス、鹿児島市内を走る路面電車(市電)と観光電車、よりみちクルーズを含む桜島フェリー、といった、交通機関で乗り降り自由な共通利用券です。観光施設などの割引特典も付いています。対象交通機関を使って、鹿児島市内の色々な観光地を巡るのに便利で、お得です。

【料金】

- 1日券

大人 1,200円

こども 600円 - 2日券

大人 1,800円

こども 900円

【発売場所】

鹿児島中央駅総合観光案内所

観光交流センター

天まちサロン

鹿児島港乗船券発売所

桜島港乗船券発売所

桜島観光案内所

鹿児島市交通局内乗車券発売所

鹿児島市役所前乗車券発売所

【公式サイト】

https://www.kagoshima-yokanavi.jp/kotsu/kagoshima/documents/jp_travel_cute.pdf

鹿児島のおすすめ旅行プラン10選

[plan:id:225010]

よくある質問Q&A

飛行機でどのくらいかかりますか?

東京・羽田空港からは約1時間50分から2時間5分、大阪・伊丹空港、関西国際空港からは約1時間10分で鹿児島空港に到着します。鹿児島空港からは鹿児島市街地まで空港リムジンバスで約40分ほどです。

鹿児島の気候はどうですか?

鹿児島は南北およそ600kmに渡ることから本土の北部と南部、そして南の離島ではその気候が違います。北部にある伊佐市では冬場は氷点下となる日もありますが、南部の指宿市では1月に菜の花が満開になるような温暖な気候です。南方の離島では、屋久島の標高が高い場所で無ければ、亜熱帯の暖かい気候です。夏には、どの場所でも30℃を超える暑さが続く日もあります。

何泊くらいが最も楽しめるでしょうか?

鹿児島市内を中心に観光するのであれば、1泊2日でも十分に楽しめます。いくつかのエリアを巡ったり、温泉でゆっくり過ごしたいのであれば、2泊に増やしてもいいでしょう。