踊る阿呆に見る阿呆、同じ阿呆なら・・・徳島に行こう♪

徳島踊る阿呆に見る阿呆、同じ阿呆なら・・・徳島に行こう♪

まいどまいど! 「えらいやっちゃ、えらいやっちゃ、ヨイヨイヨイヨイ、踊る阿呆に見る阿呆、同じ阿呆なら踊らな損々・・・」という唄で知られる徳島県を代表する伝統芸能の一つ「阿波おどり」の中心地に遊びに出かけまひょ。 毎年8月のお盆の機関になると全国から連(踊り手の集団)や見物客が訪れ、日本最大規模の盛り上がりを見せてくれはりまんな。 市内中心部には阿波おどりに関する碑や像がぎょうさん展示され、普段から観光として楽しめる他、阿波おどりに関する博物館「阿波おどり会館」が開業するなど、ますますの盛り上がりを見せる。 ほんでまた、阿波おどり会館の近くには徳島県内最大規模の四国旅客鉄道(JR四国)の停車駅の一つ徳島駅があり、繁華街ともなってまんねん。 駅前各所には商業施設や商店街、お土産店などが点在し、ショッピングとしても楽しむことができまっせ。 さらに駅の東側には徳島城跡。 城跡をぐるりと散策できるほか、貝塚などの遺跡もぎょうさん発掘されているといい、今と昔の阿波の国を感じることができまっせ。 踊る阿呆に見る阿呆、同じ阿呆なら徳島に行こう♪

-

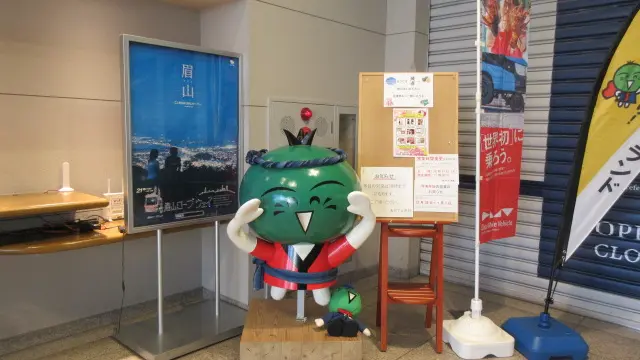

徳島県内で活躍するマスコットキャラクター「すだちくん」。 「すだちくん」は、東四国国体の徳島県マスコットとして誕生。 徳島県や徳島県産農林水産物のPR活動を行っている。 モチーフは徳島県産のすだち。 特徴は愛くるしい笑顔。 夢は徳島県のイメージアップ。 「とくしま創生サポーター」お接待文化の伝道師「COO(Chief Offer Osettai(お接待提供主任者)」などで活躍。

-

アーケード商店街。 1585年、東新町は徳島藩祖・蜂須賀家政が、町人を相手とする商人を集めたのが始まり。 1630年代、内町と並ぶ徳島最大規模の商店街として発展。 1934年、丸新百貨店が開店。 1971年、スーパーマーケットのダイエーが開店。 1983年、徳島そごう(そごう徳島店)が開店。 丸新百貨店、ダイエー徳島店、映画館・徳島東宝が相次いで撤退。 2012年、アニメを中心に上映するufotable CINEMAが開業し、映画館が復活。 アニメイト徳島(井上書房運営)が拡大移転(書籍販売フロアの新設など)。 また付近の西新町商店街、籠屋町商店街、銀座商店街と接続する。

-

徳島ロータリークラブ70周年記念事業として整備。 現在は休憩所として親しまれている。 屋根は阿波踊り女性の「鳥追い笠」がモチーフ。 2棟は「同行二人」、踊りの動きを表現。 ベンチ、床は眉山にちなみ、目、眉をイメージ。

-

阿波おどり今昔

阿波踊りは、阿波国(徳島県)発祥の盆踊り。 高知・よさこい祭り、愛媛・新居浜太鼓祭りと並ぶ四国三大祭りの一つで、日本三大盆踊りの一つ。 8月中旬に開催される「徳島市阿波おどり」は踊り子や観客数においては国内最大規模を誇る。 阿波踊りは三味線、太鼓、鉦鼓、篠笛などの2拍子の伴奏にのって踊り手・連の集団が唄いながら踊り歩く。

-

阿波おどり今昔

唄は「えらいやっちゃ、えらいやっちゃ、ヨイヨイヨイヨイ、踊る阿呆に見る阿呆、同じ阿呆なら踊らな損々・・・」や「ヤットサーヤットサー」という掛け声も。 起源は徳島藩が成立して以後、盛んに踊られるようになったとも。 1586年、阿波守・蜂須賀家政が城下に「城の完成祝いとして、好きに踊れ」という触れを出したことが発祥との説も。

-

郵便ポスト・阿波おどり

徳島市内には郵便ポストが設置され、その一部には阿波おどりの像が建立。

-

-

1854年、ポルトガルのリスボン生まれ。 海軍学校卒業後は、ポルトガル海軍士官。 来日し、マカオ港務局副司令、外交官。 ポルトガル領事館では、在神戸副領事として赴任、総領事。 「コメルシオ・ド・ポルト(ポルト商業新聞)」に日本の政治外交や文芸等を紹介し、集録した書籍が刊行。 神戸在勤中、芸者おヨネ(福本ヨネ)と暮らした。 ヨネ氏の没後、ヨネ氏の出身地・徳島市に移住、ヨネの姪・斎藤コハルと暮らした。

-

阿波国(徳島県)を発祥とする盆踊り「阿波おどり」関連の展示、実演を行う文化施設。 コンセプトは伝統芸能の阿波おどりが年間を通じて楽しめること(阿波おどりは通常、毎年8月のお盆期間に開催)。 施設のモチーフは阿波おどりの高張り提灯。 1999年、逆台形な外観に設計され、開館。

-

徳島県徳島市内の眉山にあるロープウェイ。 四国八十八景4番「眉山ロープウェイから望む水都徳島の風景」に選定。 1957年、開業。

- アプリで地図を見る

-

眉山山麓に鎮座する。 祭神は菅原道真公。 潮音寺の鎮守として瑞巌寺の一顎和尚が、甲斐国(山梨県)の恵林寺から携えてきた渡唐天神木像を祀ったのが起源。

-

阿部 五郎氏は日本の弁護士、政治家。 初代公選徳島県知事、日本社会党衆議院議員を歴任。 1904年、徳島市出身。 徳島県立商業学校(徳島県立徳島商業高等学校)卒業。 久原鉱業に入社するも退社。 門司港の荷役事務員、労働共済会の主事などを経て労働農民党に入党。 労働運動家、全国農民組合徳島支部連合会顧問となる。 独学で司法科高等試験に合格。

-

徳島市内を流れる新町川に架かる新町橋横の河岸に整備された公園。 公園内には徳島県を代表する伝統芸能の一つ阿波おどりに関する碑が建立。

-

日本の人類学者、考古学者、民族学者、民俗学者。 1870年、生まれ。 実家では煙草問屋を営み、裕福で周囲から「旦那衆」と呼ばれた。 1876年、小学校に入学するも、学校になじめなかった。 教科書にあった世界人類の人種に関する記述が印象に残り、後にアジア各地を調査する原点に。 1886年、人類学会に入会。 「人類学雑誌」の購読者となって東京帝国大学の人類学教室と関係を持ち、坪井正五郎と知り合った。

-

鳥居龍蔵博士

人類学教室に通うも家族での東京移住を決意し、東京大学人類学研究室で標本整理の仕事に就いた。 研究室のメンバーとなり、貝塚や古墳の調査を行った。 東京人類学会から遼東半島に派遣され、これが初の海外調査であり、日本の人類学者による初のアジア大陸調査となった。 日清戦争によって台湾の調査に人類学調査担当として派遣され、はじめて写真撮影の手法を導入。

-

-

ブリュワリー併設のレストラン。 阿波麦酒は2014年に誕生したクラフトビール。 阿波麦酒は原材料にドイツ産、イギリス産、カナダ産の麦芽と、アメリカ産、イギリス産、チェコ産、ドイツ産、ニュージーランド産のホップを使用。 吉野川の地下水を仕込み水として使用して醸造。

- アプリで地図を見る

-

吉野川の支流で新町川に架かる平面の橋。 徳島県徳島市と香川県坂出市とを結ぶ国道438号の一部。 徳島県徳島市の町名。 新町橋東公園では考古学者・鳥居龍蔵の石碑も建立。 藍場浜公園と新町川水際公園は市民の憩いの場となっている。 阿波踊りの時期になると一帯に屋台や阿波踊りの連で賑わっている。 徳島藩政初・蜂須賀家政入国の時代には存在したとも。 両岸に並ぶ白壁の土蔵から阿波藍が積み出され、川筋には出船入船で賑わった。 「新町橋まで 行かんか こいこい」と橋上で踊るのを心意気とした。

-

東館と西館で構成された商業ビル。 1983年、東館にそごう徳島店、西館にアミコ専門店街、徳島東急インが開業。 2020年、そごう徳島店が閉店し、高松三越により三越徳島が開業。 1903年、寺島尋常小学校(徳島市内町小学校)が現在地で開校。 1978年、小学校が移転。

-

四国旅客鉄道(JR四国)高徳線、徳島線、牟岐線、鳴門線の停車駅の一つ。 別名、阿波踊りの駅。 1899年、徳島鉄道の駅として開業。 1907年、徳島鉄道が国有化。 1913年、阿波国共同汽船により小松島間が開業。 官設鉄道が借上げ、小松島軽便線として営業開始するも国有化。 1945年、徳島大空襲により駅舎を焼失。 1946年、2代目駅舎が完成。 1951年、3代目駅舎が完成。 1987年、国鉄分割民営化により四国旅客鉄道(JR四国)となる。 1992年、4代目駅舎が完成。

-

徳島県内の名産品や特産品をはじめとするお土産を主に販売している。 1911年、創業。 1969年、設立。 海上自衛隊徳島教育航空群監修の金時カレーも。

-

鎌倉時代、当地は伊予国地頭の河野氏が支配。 室町時代、細川頼之が四国地方にあった南朝方の勢力を討ち、城山に小城を築城。 助任川の風光を中国の渭水に例え、この地を渭津、山を渭山と名付けた。 戦国時代、阿波の地は群雄が割拠し、城主が入れ替わった。 1582年、土佐国の長宗我部元親が侵攻し阿波が平定。 1585年、豊臣秀吉の四国征伐に勲功のあった蜂須賀家政(蜂須賀正勝の子)が入封。 当初、一宮城に入城するも大規模な平山城を築造して完成。 大坂の陣の戦功等により、江戸時代を通して徳島藩蜂須賀氏の居城となる。

-

徳島公園

1873年、発布された廃城令により存城処分。 1905年、日露戦争の戦勝を記念して、徳島公園(徳島中央公園)として開設。 旧御花畠は練兵場、徳島監獄署(徳島刑務所)が置かれた。 1945年、徳島大空襲により焼失。

-

- アプリで地図を見る

-

徳島城址がある徳島中央公園内の城山山麓にある貝塚遺跡。 紀元前1500年から紀元前500年にかけての複数の遺跡。 1号から5号まであり、1号から3号までは現存、4号と5号は位置が不明。 貝類は鹹水産のハイガイが主で、縄文土器も出土。 これらは岩陰や洞窟を利用した住居址として推測される。 1922年、徳島市出身の鳥居龍蔵が、県下の貝塚の調査し発掘。

-

徳島城址がある徳島中央公園内の城山山麓にある石碑。 発掘調査により紀元前1500年から紀元前500年にかけての複数の遺跡が徳島市出身の鳥居龍蔵によって発見された。 1号から5号まであり、1号から3号までは現存、4号と5号は位置が不明。 貝類は鹹水産のハイガイが主で、縄文土器も出土。 これらは岩陰や洞窟を利用した住居址として推測される。

-

徳島城址がある徳島中央公園内にある石碑。 蜂須賀家政は戦国時代から江戸時代前期にかけての武将・大名。 阿波国の大名に任じられて徳島藩祖となる。 1558年、蜂須賀正勝の嫡男として、愛知県江南市の宮後城に生まれる。 織田信長、羽柴秀吉に仕え、中国毛利攻めには黄母衣衆として従軍。 山崎の戦い、賤ヶ岳の戦いに参加し、播磨佐用郡内に与えられた。 紀州征伐など、秀吉の天下統一における戦争に従軍し、戦功を挙げた。 雑賀攻めの後に行なわれた四国攻めでは、阿波木津城攻め、一宮城攻めなどで武功を挙げた。 四国攻め後、阿波一国を家政に与えられ、一宮城の城主となり、徳島城を築城。

-

阿波踊り

阿波踊りは、城が竣工した折、家政が城下に「城の完成祝いとして、好きに踊れ」という触れを出し、発祥とも。 九州征伐・日向高城攻め、小田原征伐・伊豆韮山城攻めで功を挙げる。 朝鮮出兵には、文禄の役・慶長の役の2度出陣。 福島正則や加藤清正、浅野幸長らとともに七将襲撃事件に。 大坂の陣では豊臣方からの誘いを断り、駿府城の家康を訪ねて密書を提出。 冬・夏の陣で戦功を挙げ、蜂須賀家は淡路一国を与えられた。

-

-

あらたえブリュワリーが製造販売するビール。 あらたえ(麁服)とは天皇即位の際の大嘗祭に欠かせない麻織物で、古来より阿波で伝承されてきた。 種まきから織り上げまでの全てを行う。