福岡ドームと楽しむ天神の夜

福岡福岡ドームと楽しむ天神の夜

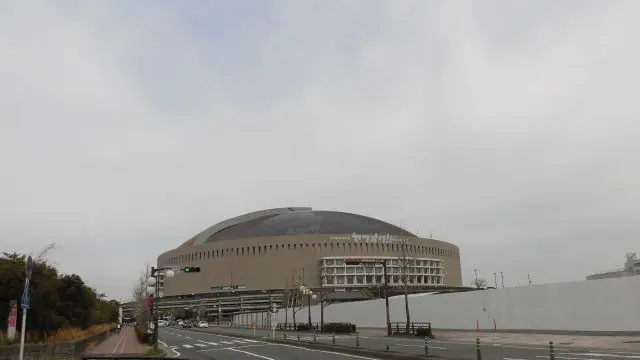

まいどまいど! 福岡といえばやっぱり、福岡ドーム。 ここは、福岡ソフトバンクホークスの本拠地としても知られ、シーズンともなれば毎年、多くの野球ファンが福岡ドームに集まってくる。 福岡ドームでは野球観戦のみならず、イベント会場としても使用され、年中、賑わいを見せる。 また、日本を代表するプロ野球選手として活躍し、監督にも就任した王貞治氏の博物館も併設され、王貞治氏の生まれから学生時代、そして、読売ジャイアンツに入団した野球選手時代から福岡ソフトバンクホークスの監督に就任し、現在にいたるまでの生涯を展示、紹介している。 また、野球の体験ができたり、博物館内部からも野球の観戦が可能となっている。 その他、周辺では、福岡城址や大濠公園があり、広々とした公園が整備され、ジョギングやサイクリングを楽しむ姿が目立つ。 そして、なんといっても、福岡天神は夜が熱い! 福岡天神は商業施設が密集しているため、昼間は買い物袋を提げた多くの買い物客が行き交っているが、日没後、おでんや餃子、ラーメンなどの看板を掲げた屋台がぽつぽつと増え始め、いつしかビジネスマンやカップルなどで賑わう夜の街に変貌する。

-

ホークスタウンにある多目的ドーム球場で、ドーム球場の広さは日本一、国内の野球場では唯一の屋根開閉機構を備えている。 「第35回BCS賞」を受賞。 パシフィック・リーグに所属する福岡ソフトバンクホークスの本拠地。 2005年、ヤフーが命名権を取得し、「福岡 ヤフオク!ドーム」となった。 1993年、アジア太平洋博覧会(よかトピア)会場跡地に、プロ野球球団の新本拠地として、多目的に利用できる円形球場として建造された。

-

ホークⅠ世

名前は「ホークⅠ世」。 現在、ヤフオクドームで活躍するハリーホークのご先祖様とされている。 ハリーはホークⅠ世から数えて7代目。

-

暖手の広場

ドームの周辺は遊歩道が整備され、その一部に「暖手(だんて)の広場」がある。 ここには、文化・スポーツ・芸術・学術など各分野で活躍した著名人の立体手形を再現したブロンズ製のモニュメントが、サインを記したプレートとともに展示されている。 総勢200体以上と自由に握手することができる。 1993年以降、ホークスの選手・監督の手形が設置された。

-

多目的ドーム

野球をはじめ、コンサート、展示会など様々なイベントが開催される。

-

-

元プロ野球選手・監督、現福岡ソフトバンクホークス球団取締役会長として知られる王貞治氏の功績を称えた記念館(ミュージアム)。 2010年、開館。 年に数回、野球選手OBによる野球教室なども行っている。 2011年、「ホークス記念館」としての側面も持っており、日本一を獲得した際は館内にて特別展示を実施した。

-

王貞治氏の歩み

早稲田実業高校、読売ジャイアンツ、福岡ダイエーホークス、福岡ソフトバンクホークス、ワールド・ベースボール・クラシック日本代表などで活躍する一方、国民栄誉賞第一号やホームラン記録世界一などを残した功績を称え、関連品の展示を行う。

-

-

エンターテインメントビル。 2020年、福岡PayPayドーム(福岡ドーム)の敷地内に開業。 地上7階建て。 名称は「Exciting Entertainment Zone」を意味する。 福岡県を拠点とするアイドルグループでAKB48の一つHKT48の専用劇場、王貞治ベースボールミュージアム、チームラボフォレスト、吉本興業が運営するよしもと福岡 ダイワファンドラップ劇場などがある。

-

サンリオキャラクター施設。 「BOSS E・ZO FUKUOKA」内に「Sanrio characters Dream!ng Park(サンリオキャラクターズ ドリーミングパーク)」として開業。 「デジタル」と「遊び」を融合したゲームや、撮影スタジオなどのコンテンツも。

-

福岡市を拠点としるアイドルグループHKT48の専用劇場。 2011年、秋元康が総合プロデューサーを務めるAKB48グループの一つとして開業。 東京・AKB48、名古屋・SKE48、大阪・NMB48に次ぐ全国展開第4弾。

-

プロ野球チーム福岡ソフトバンクホークスに因んだ通り。

- アプリで地図を見る

-

飲料・食品・化粧品・医薬品メーカーとして知られるヤクルト。 創始者の医学博士・代田 稔は1930年、京都帝国大学医学部で微生物の研究中、強化培養に成功。 1935年、福岡市中央区唐人町で「代田保護菌研究所」を立ち上げ、「乳酸菌 シロタ株」(L.カゼイ・シロタ株)を含んだ飲料などの製造・販売を開始。 戦後、「ヤクルト」を販売する販売会社組織は全国に拡大。

-

自動販売機

ヤクルトの自動販売機。

-

-

噴水や時計塔、赤レンガの堀で囲まれた円形の広場そして、ひと際目立つ芸術作品が展示されている。 付近には樋井川が流れ、歩行者専用「ふれあい橋」も。

-

かつては博多湾とつながっていたが、筑前福岡藩初代藩主の黒田長政によって、入り江の一部が埋め立てられた。 以後、福岡城の外濠として整備され、現在は、公園となっている。 桜が満開を迎える春になると多くの花見客でにぎわう。 毎年8月1日、西日本大濠花火大会が開催される。 かつて、新婚旅行中のマリリン・モンローとジョー・ディマジオが訪れた時のテーブルと椅子が置かれているとか。

-

浮見堂

大濠公園は中国浙江省の杭州市にある名所の西湖を模して整備されたという説がある。

-

-

江戸時代、関ヶ原の戦いで活躍した外様大名の黒田長政が、博多を望む警固村福崎の丘陵地に築城た。 以降、福岡藩黒田氏の居城となった。 築城の際、福崎を黒田家ゆかりの地である備前国福岡(現在の岡山県瀬戸内市長船町福岡)の地名にちなみ「福岡」と改めたとか。 普請奉行は野口佐助一成。 毎年春になると「福岡城さくらまつり」や「おおほりまつり」が開催される。 光雲神社から城跡までの間を黒田孝高、黒田長政、黒田二十四騎に扮した有名人などのパレードが行われる。

-

城址

現在、櫓や城門が点在し、一部が、国の重要文化財に指定。

-

展望

福岡城址の高台からは福岡市街を一望することができる。

-

-

福岡は古くから中国や韓国などアジア諸国との交流が盛んで、かつて「那の津」や「袖の湊」として機能してきた。 1955年、福岡市中央卸売市場鮮魚市場が開場。 国に指定された特定第三種漁港の「博多漁港」を擁した産地市場として知られている。 また、市民感謝デーなど定期的にイベントが開催されている。

- アプリで地図を見る

-

赤煉瓦文化館とも呼ばれている。 1909年、旧日本生命保険株式会社九州支店として竣工。 設計は、東京駅舎などを設計したこととしても知られる辰野片岡建築事務所(辰野金吾・片岡安)。 1969年、国の重要文化財に指定。 日本生命保険が移転後、福岡市歴史資料館として開館。 1990年、歴史博物館として運用されていたが、福岡市博物館に移転。 2002年、福岡市文学館として再開館。 福岡市の文学の歴史、近代以降の文学グループや作家の雑誌、作品などの情報を展示している。

-

祭神は、警固大神(神直毘神・大直毘神・八十禍津日神)、建角身神、豊玉姫命、神功皇后、応神天皇。 神功皇后による三韓征伐の際、皇后の船団を守護し勝利に導いた警固大神を福崎(現在の福岡城本丸周辺)の地に祀ったのが始まり。 1601年、福岡城築城の際、下警固村(福岡市中央区天神)に遷座。 1608年、福岡城主黒田長政によって現在の場所に遷座。 地名の「警固」はかつて鴻臚館にあった役所「警固所」に由来する。

-

飲食店や雑貨店、書店、飲食店など約100の店舗が立ち並ぶ。 西日本新聞社の郷土再建案として商店街設立。 新天音頭、新天町マークを制定、アーケードが設置され、キャッチフレーズ「降っても照っても新天町」が誕生する。 商店街初のからくり時計が設置され、子供山笠の活動がある。 メルヘン広場に、ドーム型アーケード(新天町サンドーム)が設置される。 北通りと南通り、地下街「ファーボ」(Favo)から構成。 テーマソングは、新天音頭、キミとボクの街、アイラブFUKUOKA。 商店街の中央広場には日本一大きい時計塔「メルヘンチャイム」があり、正時ごとに時計のチャイムが鳴る。

-

百貨店をはじめとする商業施設が密集する九州最大の繁華街として知られている天神地区。 ここには渡辺通り、天神西通り、親富孝通り、きらめき通り、明治通り、昭和通り、国体道路などが通り、福岡市の中心業務地区となっている。 江戸時代、天神という地名は当地に遷宮された天神様を祀る水鏡天満宮に由来する。 かつて、福岡城下町の武家町として栄え、商人町は博多にあった。 明治時代、大名屋敷が衰退し、官庁街となった。 また、付近には福岡空港があり、航空法第49条の規定による制限表面(円錐表面)の範囲内に含まれているため、構造物の高さに制限があり、ほとんどの場合、高さ60m程度となっているとか。

-

屋台

福岡の夜といえば、やっぱり屋台。 昼間は何も無かった場所に屋台が集まり、日没後は昼間とは違った賑わいを見せる。 メニューは、焼鳥やおでん、天ぷら、餃子、ラーメンなど。

-

-

福岡といえば、やっぱり明太子。 多くの屋台では明太子を使用したメニューが数多く、その中でも、美味しそうな匂いに誘われて、一軒の屋台に入ってみた。

-

名物明太餃子

見た目は一口餃子。 でも、一口噛んでみると、中からはピリッと辛い明太子がぎっしり。

-

明太子料理

明太子と卵焼きがコラボ。 独特な味わいと触感を堪能。

-

- アプリで地図を見る

-

側面に「だし道楽」。 正面には、「炭火焼きあご入り」などと説明がある。 商品を見ると、一見、ウーロン茶(笑)に見えるが、よく見ると、「だし」しかない。 全種類に、あごは標準で入っていて、昆布が入っている場合では650円、入っていない場合では450円。 「だし道楽」とは、広島県江田島市の二反田醤油で製造されている濃縮だしの商品名。 焼きあごとは、「とびうお」のこと。

-

1996年、フランスのシラク元大統領がお忍びで訪れた名店。 当時は貸し切りで、上空ではヘリコプターが飛び交い、物々しい雰囲気であったとか。 ここでは、水炊きや焼き鳥が人気。

-

水炊き

水炊きとは、鶏ガラスープに鶏肉や野菜を入れた鍋料理。 英国のコンソメスープと中国料理の味わいにヒントを得て考案されたとか。 1897年、長崎で生まれた林田平三郎氏が香港に渡り、英国人の家庭に住み込みで料理の勉強をした。 帰国後、習得した西洋料理のコンソメと中国風鶏のスープをアレンジし、博多水炊きを完成させたのが起源であるとか。

-

-

福岡市内を流れる那珂川と博多川に挟まれた中州(中の島)に位置する地区「中洲」。 約1kmの細長い地形を呈する場所に、博多のメインストリートである昭和通り・明治通り・国体道路(国道202号)が貫通。 また那珂川の対岸は「西中洲(福岡市中央区)」とも呼ばれ多くの料亭などが立ち並ぶ。 九州地方では最大の歓楽街として知られ、東京の新宿・歌舞伎町、札幌・すすきのと合わせて日本3大歓楽街と称されることも。 1991年、映画「ゴジラvsキングギドラ」では周辺が舞台になり、大規模なロケーションが敢行された。 かつて中洲には映画館が集中していたが、現在は大洋映画劇場(中洲大洋)のみとなった。

-

夜景がきれい

中洲では多くのビルや屋台が立ち並び、陽が落ちるとともにライトアップされ、幻想的な世界へといざなう。

-

-

福岡市内を流れる那珂川を挟んで、武士の町「福岡」と商人の町「博多」の境に位置するため、「福博出会い橋」と命名。 博多側のには三人の舞妓の銅像が建立。 博多人形師の小島与一は,1925年に開催されたパリ万国現代装飾美術工芸博覧会で銀賞を受賞。 「ハカタ・ドール」として有名になった同名の作品がモチーフ。 出会い橋にある休憩スポットのパラソルの形は,福岡の民謡「黒田節」の杯と槍をイメージして作られている。

-

夕方から日没後にかけて「引き屋」と呼ばれる専門職の人たちが車やバイクで屋台を牽引し、所定の場所へ移動・固定させる。 電気は屋台を営業する場所に専用の電源を持ち、ガスはプロパンガス、水道は近くのビルと契約しているとか。 冬場は寒さ対策として戸板やビニールシートなどが利用される。 福岡県福岡市内の路上や福岡市が管轄する公園内で営業する屋台数は100店舗近くとされ、全国の屋台(移動販売を除く)の約4割を占めるとか。 提供される料理の種類はラーメン、おでん、もつ鍋、焼鳥、鉄板焼き、天ぷらなど。

-

明太子を中心に

博多といえば明太子。 ここでは、人気食材の一つに数えられる明太子がふんだんに使用され、チーズとコラボ。

-

博多ラーメン

博多といえば、博多ラーメンの本場。 多くの屋台ではラーメンがメインメニューとなっており、いろんな味が楽しめるのも魅力。

-

焼きラーメン

珍しいメニューの一つが焼ラーメンではないでしょうか。 ラーメンが焼かれ、その上に紅生姜が乗せられている

-

- アプリで地図を見る

-

中洲の中心地でにぎわう屋台。 その中の一つに「司」という名前の屋台がある。 ここでは、明太子を使用したメニューが数多く、早速、味わってみることにした。 調べてみると、ここは35年を越える老舗屋台。 国会議員から県知事市長だけでなく、英国のロックシンガーも訪れる人気店。 トン・シャンピン国家主席の秘書と通訳さんも天ぷらを味わったとか。

-

明太子の天ぷら

何気ない天ぷらの中に、しそとぎっしり詰められた明太子。 しその酸っぱさと明太子の辛さによる程よい味。

-

いわしの辛子明太子漬け

いわしのおなかの中には明太子がぎっしり。 魚を箸でほじくりながらいただくいわしは、明太子の辛さがうまく絡み合う。

-

-

天神付近の那珂川と博多湾の一部を昼夜の時間帯に周遊する「中洲クルーズ」、博多湾を中心に周遊する「博多湾クルーズ」、BBQ料理を楽しみながら博多湾を周遊する「BBQクルーズ」の三つの航路が運航。 2011年、那珂川を中心に水上バス「福博みなとであい船」が運行されていたが、ベイサイドプレイス博多埠頭 - 天神の航路は休止、能古島航路も廃止。

-

芝生広場や噴水広場などがある公園。 1981年に移転した旧福岡県庁の跡地を整備。 1989年、完成。 2019年、飲食施設「HARENO GARDEN EAST&WEST」が開業。 碑「福岡藩刑場跡」は後藤基次が黒田長政から出奔したおり、基次昵懇の僧・空誉上人が長政によって背中を裂かれ溶けた鉛を注がれ処刑されたことを供養。 旧福岡県公会堂貴賓館は1910年、第13回九州沖縄八県連合共進会の開催に伴い、来賓接待所のために建設。 閑院宮載仁親王・同妃智恵子、孫文、皇太子嘉仁親王が宿泊。 1916年、陸軍特別大演習では本営に指定。 太平洋戦争中には福岡連隊区司令部にもなった。

-

貴賓館

戦後、福岡高等裁判所、福岡県立水産高等学校、福岡県教育庁舎などに転用。 貴賓館は、明治時代のフレンチ・ルネッサンス様式を基調とする公共の木造建築物と評価され、国の重要文化財に指定。

-

-

1899年、八尋利兵衛が住吉から中洲付近まで開発し、遊園地「向島」を開園。 その開園記念に建設された灯籠で、1954年に清流公園内に移設。 灯籠には商屋の家号が刻まれている。 八尋利兵衛とは博多誓文晴(払)の創始者漬物屋として知られ、博多の商店街で年に1度行われるバーゲンセール「せいもん払い」のもととなった。 博多の町が不景気であった頃、大阪の蛭子市で呉服屋の「誓文払い」に出会い、「この誓文払いを博多の多くの商店が合同で開催できれば、きっと盛り上がるであろう」と、博多の呉服商を説得し、1879年に計27店舗で「誓文晴」が実現。

-

向島住吉遊園地

遊園地「向島住吉遊園地」は現在のキャナルシティ博多の敷地内にあり、東京にあった向島遊園地をモデルとした。 浅草にあった12階建ての陵雲閣をモデルに、高さ30m、木造8階建ての高層楼「高砂館」を建設。 東京で観た隅田川花火大会をヒントに、那珂川で花火大会を開催させ、現在の花火大会「西日本大濠花火大会」のもととなった。

-