-

西山酒造場

-

天台宗五大山 白毫寺

-

水分れ(みわかれ)公園

-

水分れ茶屋 〜by Amhara Coffee Stand.〜

-

レストラン山の駅(JR柏原駅併設)

-

柏原川桜堤

-

木の根橋

-

丹波市観光協会かいばら観光案内所(雛めぐり会場)

-

柏原八幡宮

-

中島大祥堂 丹波本店

-

たんば黎明館

-

柏原藩陣屋跡

-

蕎麦処 大名草庵(おなざあん)

-

ことぶき農園

-

白雪ブルワリーレストラン 長寿蔵

-

甘辛の関寿庵(大関 株))

-

日本盛酒蔵通り煉瓦館(日本盛株))

-

白鷹禄水苑(白鷹 株))

-

白鹿クラシックス(辰馬本家酒造株))

-

浜福鶴 吟醸工房(株)小山本家酒造)

-

櫻正宗記念館「櫻宴」(櫻正宗株))

-

菊正宗酒造記念館(菊正宗酒造株))

-

株)神戸酒心館

-

株)安福又四郎商店

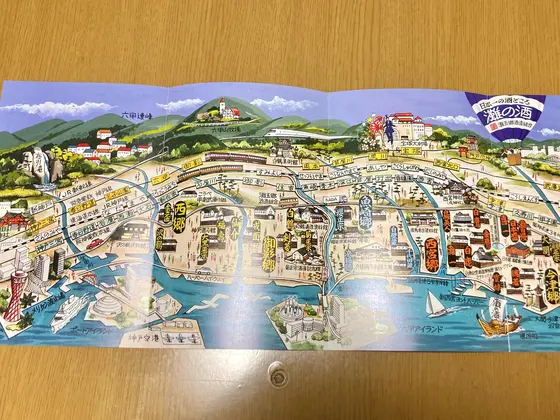

丹波の雛めぐりと灘の酒蔵めぐり

兵庫丹波の雛めぐりと灘の酒蔵めぐり

兵庫県丹波市。京都からはJRを乗り継いで行くことができる風光明媚な街です。昔より交通の要衝として栄え、時の権力者が注目した地でした。城下町や宿場町としても知られており自然豊かでゆったりとした時間の流れを感じられる街でもあります。 今回は兵庫県を代表する伊丹と灘の酒蔵も巡ってきました。 近衛家の庇護のもと、清酒造りがさかんだった伊丹では、これまでの白く濁った"濁り酒"ではない"澄み酒''が生み出され「清酒発祥の地・伊丹」と名を馳せました。 精白米を惜しみなく使ったことから"伊丹諸白(もろはく)"と呼ばれ珍重され、江戸で人気を博したそうです。 また、伊丹から清酒造りを導入した西宮、灘の酒蔵は日本最大の清酒酒造地帯となり「灘五郷」と呼ばれるようになりました。西宮市から神戸市東灘区へと続く東西12㎞がそれにあたり、"灘の生一本(きいっぽん)"として知られるようになりました。 令和2年度、〜伊丹諸白と灘の生一本 、下り酒が生んだ銘醸地、伊丹と灘五郷〜として日本遺産に認定。日本酒がテーマとなる日本遺産は唯一だそうです。

-

JR丹波竹田駅で降りて徒歩5〜6分。丹波市市島町にある酒蔵さんをご紹介します 「小鼓」と書かれたさわやかなブルーの幟が見えてきました。かなり古い邸宅を過ぎると主屋の直売所に到着。 瓦葺木造二階建てで、明治24年(1891年)頃に建てられたそうです。江戸中期の丹波地域の特徴的な住宅様式で国の登録有形文化財に登録されています。 ちょっぴり緊張しつつ引き戸を開けます。

-

アートです

玄関には色とりどりのボトルが…ワインみたい。 お酒のボトルのデザインからロゴ、包装紙に至るまで芸術家・綿貫宏介氏のデザインで統一されています。 アーティスティックな書体が味わいのある雰囲気を作っていますね。日本酒らしからぬというのがいいのかもしれません。 このデザインは店舗のあちこちでみられますよ。

-

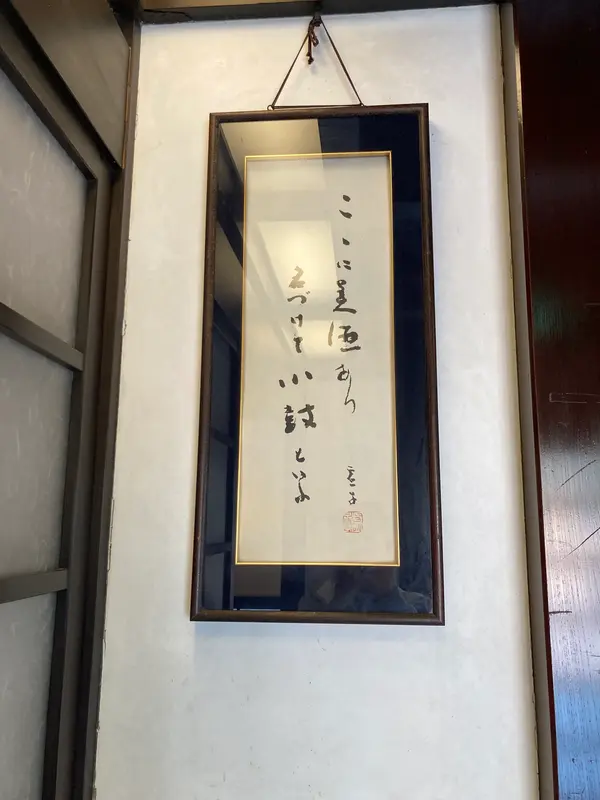

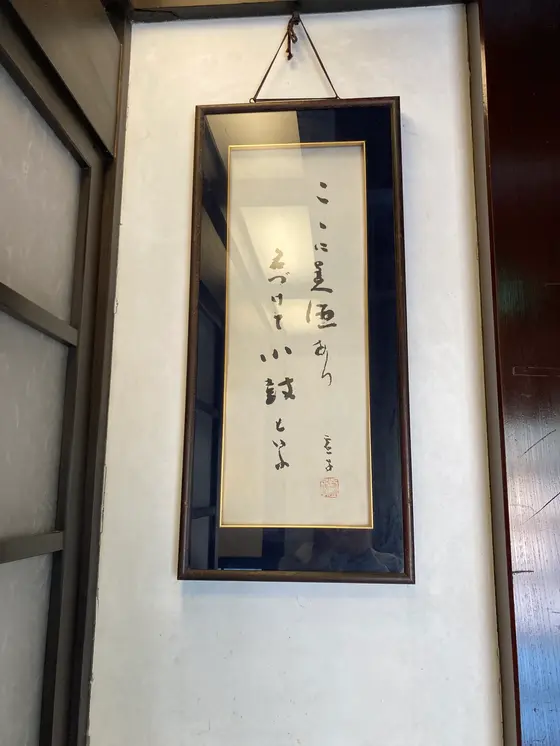

俳人・高浜虚子直筆

三代目蔵主の弟さんが俳人・高浜虚子のお弟子さんだったご縁から清酒に「小鼓」と命名してもらったそうです。虚子の句も残されています。 〜ここに美酒あり名づけて小鼓といふ〜

-

直売所の雰囲気がすてきです

囲炉裏の間や応接間などがあり奥にずらりとお酒が並んだ直売所があります。カウンターの上にはお酒のボトルがカバーになった電灯が…おしゃれだなぁ。 こちらには日本酒をはじめ、リキュール、ブランデー、ジン、焼酎、スパークリングの日本酒など各種アルコール類やお酒を使ったスイーツ、酒粕やノンアルコールのドリンクなど幅広い商品が揃っていました。

-

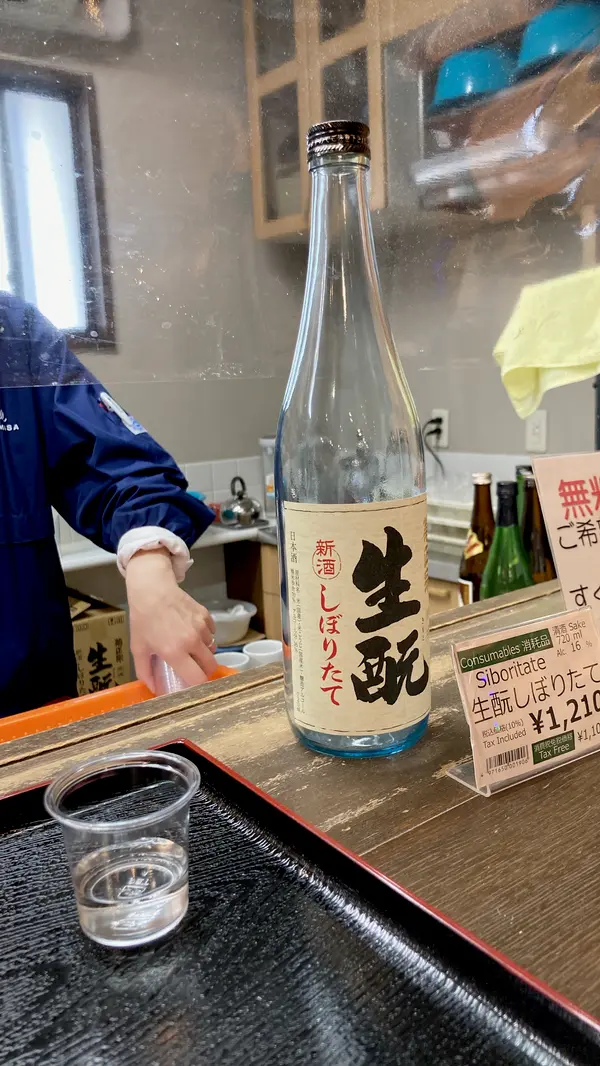

コレ!おいしい!

左の2つのお酒は"深山ぶどう"の赤と白。 ぶどうとホワイトブランデーを使ったリキュール。赤は、ジュースなどにも使用されるコンコードというぶどうを使い、白はマスカットを使っているそうです。 フレッシュなぶどうの味が口いっぱいに広がりぐいぐい飲んでしまいそう。飲み方も提案してくださってるのですが、ストレートはもちろんソーダ割やビール割、ハンバーグソースなどにも合うんですって。 私は、赤を買いました!

-

こちらで試飲できます

直売所は2021年7月にリニューアルされたそうです。この大きなカウンターや棚はかつて蔵で使われていた日本酒を搾る木製の槽(ふね)や酒樽を再利用しているのだとか。 なるほど重厚感があり、使い込まれた歴史ある木材です。すごい✨✨

-

純米吟醸「花吹雪」をいただきました

キリッとした飲み口で米の旨みも感じるお酒です。 長く愛されてきた小鼓の定番商品なんですって。

-

甘酒を使ったヨーグルトも

冷蔵庫にあった甘酒ヨーグルト。こちらも試飲させていただました。優しい酸味で甘酒の風味があります。ノンアルコールです。 ヨーグルトが苦手な方も飲めるかも。栄養も満点だしね。

-

-

桜が終わると様々な花が次々に開花していきますね。こちらでは藤の花が咲き始めましたよ。 こちらは、"九尺藤"と呼ばれる全長1mにもなる花穂の長い藤で知られるお寺なのです。 JR市島駅からならタクシーで10分ぐらいでしょうか。田んぼや集落の奥の緑豊かな場所にあります。

-

回向本堂

白毫寺は慶雲2年(705年)に開基された1300年以上の歴史を誇る天台宗の古刹です。 天正年間に織田信長の丹波攻略で明智光秀の軍勢による兵火で焼失してしまったようですが、再建され現在に至っています。

-

九尺藤

本堂の向かって右手を進んで行くと通りの向こうに長いながーい藤棚が現れました。その長さ120m❗️藤の回廊です。まだ咲き始めたばかりみたいで花穂は短かったですが、それでも花穂の上から順に薄紫色の花が咲き、風に揺れている光景は幻想的でした。すごい❗️

-

まだまだ咲きます

藤本の下に入ると上品な香りが漂ってきます。 光が当たり本当にきれいですよ。

-

総本堂 薬師堂

しゃくなげが咲く階段の上のお堂にはご本尊で天竺から伝えられたという薬師瑠璃光如来(秘仏)が安置されています。 この薬師如来は眉間にある白毫から神々しい瑞光を放っていたので寺名を「白毫寺」としたのだとか。

-

阿弥陀さまとしゃくなげ

藤と並んで美しく咲いていたのがしゃくなげ。 薄いピンク、紅色など和やわらかな優しい色合いで境内を彩っていました。

-

熊野権現社

総本堂よりさらに上には熊野権現社があります。 熊野の神さまは白毫寺の守護神なのだとか。

-

太鼓橋

あの世(仏の悟りの世界)とこの世(俗世界)をつなぐ太鼓橋。 急勾配は悟りへの道のりの厳しさを表現しているそうです。 橋の下は心の字を型どる一心池になっていて澄んだ水の中を悠々と鯉が泳いでいます。本当にきれいな水です。

-

藤棚全景〜全長120m〜

藤棚を上から見るとこんな感じ。この右手にもまだありますよ。 長いですね。圧巻です❗️

-

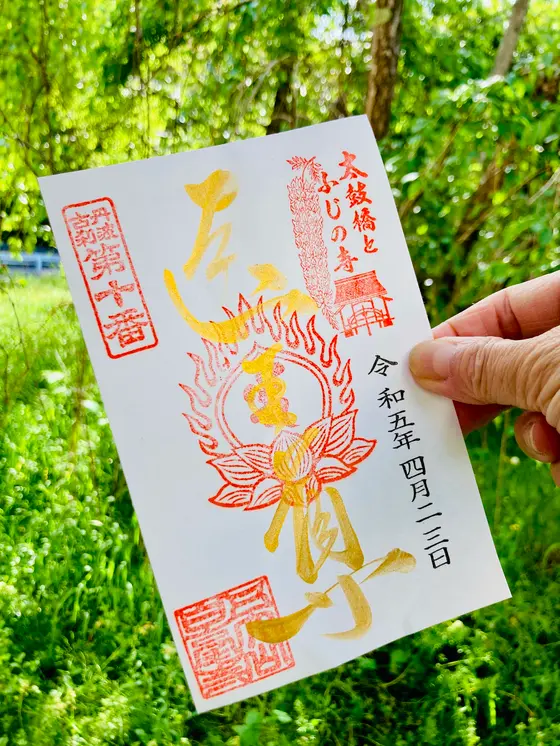

藤の期間のご朱印

かっこいい✨✨

-

-

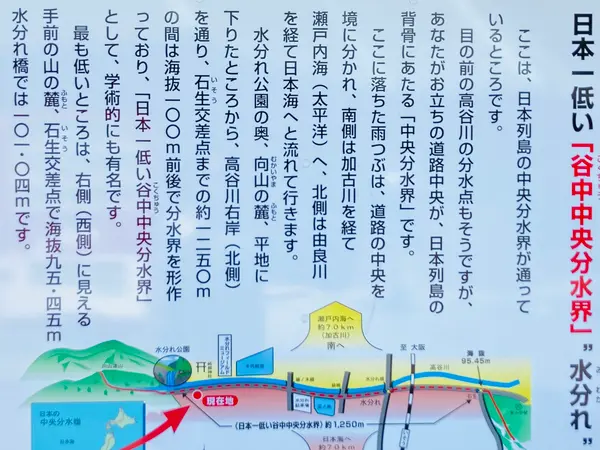

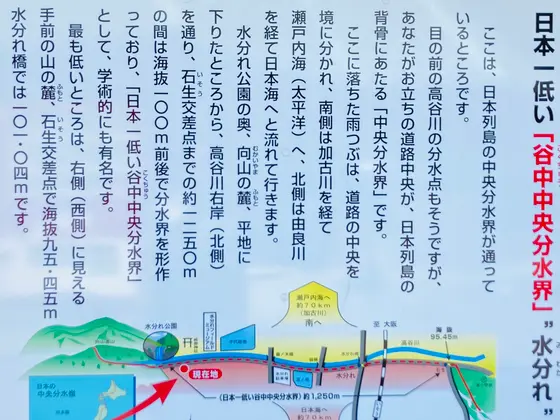

JR石生(いそう)駅から徒歩15分弱。 その名も「水分れ」という交差点から山手に進むと右手に見えてきます。ここは日本一低い"谷中(こくちゅう)中央分水界"にある珍しい公園。 分水界とは、2つ以上の川の流れが反対方向に分かれる境界線のことをいいます。標高100mに満たないこの地に降った雨水は瀬戸内海から太平洋に流れ出る川(加古川)と、日本海に流れ出る川(由良川)に分かれるそうです。

-

ここ、谷中中央分水界なんですって

わかりやすい案内板…参考にしてください。 中央分水界は、日本列島の太平洋側と日本海側の境で北から南までまるで"背骨"のように走っています。この線を境に気候はもちろん、動物や植物の生活なども違っています。 多くは山の稜線などにあることが多いようで、海抜100m未満の場所にあるのは地質学上も生物学上も貴重な存在なんですって。

-

分岐点(分水点)

ここで2つの川に分れます。 「日本海へ70km」、「瀬戸内海へ70km」と記されています。どちらも同じ距離なんだ❗️ 背骨からそれぞれ方向を変えて流れていく水…見えていない地面の下ではるか昔から途切れることなく繰り返される自然の営み。わたしたちは知らず知らずのうち自然に助けられ、恩恵を受けているんだと再確認できました✨✨

-

お水も汲めるよ

公園内には水に親しめる噴水や池などもあり、桜も咲くのでお花見に来ている方もいらっしゃいました。 湧き水が汲めるスポットでもあります。緑も多い憩いのスポットです。

-

-

いそ部神社の境内にあるカフェ。"茶屋"の響きに惹かれました。こちらはスペシャリティコーヒーの専門店。栽培から収穫、焙煎、淹れ方までこだわりぬき、苦い、濃いなどこれまでのコーヒーのイメージが一新される出会いがあるかも☕️✨ ラテなどに使われているのは氷上牛乳。地元で生産されるフレッシュで濃厚な生乳です。

-

自然の中で味わうコーヒーは格別

コーヒーの他にも地元の方が作られたケーキも💕 境内にいくつか設置されたベンチなどでゆっくり味わってくださいね。

-

いそ部神社

こちらの神社の境内にあります。とても古い神社みたいですね。 案内板によると、神社後方の山の上に"磐座"があり、この地域に住んでいた先人たちは大きな岩を使って古墳や田んぼを作っていたそうです。はるか昔から地域を守る神さまだったのですね。

-

永禄年間再建の本殿

和銅3年(710)、いそ部の民が「奇日方命(くすひがたのみこと)」を祀ったのがはじまりと伝わっているようですが、定かではないとか…。 その後、八幡さまや他にも多くの神さまが祀られてきたようです。 由緒書きによると… 〜境内に泉ありて、清水涌出せるを以て祈雨の神として、丹波地方のみならず一般の崇敬篤く、又比売大神を祀るが故に安産を祈るもの多し〜 水分れとも何かしら関連がありそう✨✨

-

どれにしようかな…

この日は少し肌寒かったので温かいのが飲みたいな。 ハンドドリップの深煎りと中煎りをいただくことに。 4種類のコーヒー豆の中から選べるようになっています。注文を受けてから丁寧にハンドドリップしてくださいますよ。 ケーキも食べたいなぁ。

-

コサカケーキさんのスイーツと💕

無添加のリンゴケーキ、おいしかった。 甘すぎないし、りんごの香りと食感がたまらない。 フルーティなコーヒーとの相性もバッチリだったよ。 コーヒーだけじゃなく、抹茶ラテや自家製のレモネード、チョコラータ(甘さを抑えたチョコレートドリンク)なども。

-

すくそばの溜池のほとりが絶好のほっこりポイント

八重桜がまだ咲いていて風が吹くと花びらがふわっと舞ってた。空を見上げながら味わうコーヒー…なんてすてきなロケーションなんだろ。 それぞれの特等席を探してみるのも楽しいかもです☺️

-

「氷上回廊水分れフィールドミュージアム」

こちらも気になる。 境内にあるミュージアムで水分かれについて学べるスポットです。 水分れ周辺の地形や地質、魚類をはじめとした生物、歴史などが解説、展示されています。

-

-

JR福知山線の柏原(かいばら)駅に到着。 ウッディなかわいい駅舎は大阪で開かれた花博の山の駅をそのまま移築したそうです。だから店名も「山の駅」なんですね。 30年にわたって地元の人のみならず観光で訪れた人にも親しまれています。 こちらでランチをいただきます。ショーケースにメニューのサンプルが並ぶ昔懐かしい感じがいいですよ。 猪ラーメンや、黒豆コロッケ定食など丹波の地のものをふんだんに使ったメニューがラインナップしています。

-

がっつりランチ❗️「豚めし」うまい😋

丹波市山南町で飼育された丹波ポークと、地元産の野菜を甘辛く味付けして炒めたものをあつあつご飯の上に乗せた豚めしをいただきました。(限定10食、お早めに) お肉がめちゃくちゃやわらかいです。甘みと旨味がジュワ〜っとあふれ出ます😋スプーンですくってガツガツいっちゃいましょう。 地元産のクラフトビールやおつまみ、地酒なども揃ってマス。

-

-

柏原駅の裏手を流れる柏原川の堤。桜が満開でした🌸人もいないし、車もさほど通らないから隠れたお花見スポット。 遠くの山並みの裾野を彩るかのように咲いている風景は絵画のようでした。

-

駅からすぐ

駅を出て右手に進むとJA(農協)があり、その向こうに福知山線の踏切が。ここからでも満開の桜が眺められますね。

-

桜吹雪の小径と化してました

時折風が吹き花びらが舞って桜吹雪に。 川面も花筏になっていました。まもなく桜の季節も終わりです。

-

力一杯!

春の終わりを惜しむかのように咲いています。

-

- アプリで地図を見る

-

貫禄ある大ケヤキ。根っこがなんと幅6mの奧村川をまたいで橋のようになっているではありませんか❗️これは珍しい。推定樹齢は1000年とか。 どうしたらこうなるんだろ❓❗️

-

すごい根っこ💦

昭和45年(1970年)、兵庫県の天然記念物に指定されました。実際には渡れません、ハイ。

-

マンホールにも…

すごい存在感です。

-

-

2023.3.18から4.2までの日程で「丹波かいばら雛めぐり」が開催されていました。 織田家柏原藩の城下町、13の会場で様々な時代のお雛さまや吊るし雛が飾られるイベントです。 子どもたちの成長を願い、家庭だけではなく地域や柏原を訪れた方々にも楽しんでもらいたいというコンセプトなのだとか。 こちら木の根橋のすぐそばにある観光案内所にあった階段いっぱいに飾られたお雛さまたち。圧巻です!

-

作り手の思いがこもってます

こちらはまた違う会場。 自治会や商店街、地元有志の皆さまが手作りされた吊るし雛は趣向をこらしてあり、あったかくてかわいいですよ。

-

吊るし雛のモチーフがかわいい

さるぼぼ、うさぎなどの動物、花、虫…ありとあらゆるものがモチーフになってるんだぁ。

-

年代もののお雛さまも

風合いといい表情といい、現代のお雛さまとはまた違う愛おしさがありますよね。何百人、何千人に愛でられてきたのだろう…。

-

-

街のあちこちのお雛さまをみながらやってきました。 万寿元年(1024年)、京都の岩清水八幡宮の別宮として創建された柏原八幡宮。 厄除けのご利益がいただける「丹波柏原の厄神さん」として知られています。境内には豊臣秀吉が寄進したと言われる銅鐘があり、願いを込めて三度つけば難を逃れ、福を授かると言われています。

-

本殿は改修中…

残念ながら、2023年秋に完了予定らしく見ることはできませんでした。安土桃山時代に再建された複合社殿になっていて国の重要文化財に指定されています。

-

朱塗りが美しい三重塔

こちらは江戸時代後期に再建されたそうです。 垂木の上の彫刻も見てみてくださいね。ムムムッ❗️と軒を支えてる人がいます。かわいい笑笑

-

-

よく歩きました〜💨💨 こちらでほっこりカフェタイムです。 きのこのような茅葺き屋根がかわいいですね。薪窯で焼くナポリピッツァやスイーツが味わえる「中島大祥堂」さんです。 人気のお店で1時間ほど待ちました💦

-

お庭もステキ

木立の中を散策できるようになっています。小鳥のさえずりを聴きながら待ちました🌿

-

四季折々の実りが詰まった商品の数々

ショップでは、バウムクーヘンやフィナンシェ、クッキーなどたくさんの種類の焼き菓子が並びます。栗や黒豆、小豆などを使ったものも!丹波のおいしいもので作ったお菓子はお土産にも喜ばれるでしょうね。

-

どれも本当においしそう😋

ケーキは店内でもいただけますし、テイクアウトもOKです。いちごの季節なのでやはりいちごを使ったものが多いですね〜。

-

看板商品の「かやぶき」

お屋根を模ったモンブラン「かやぶき」。 丹波栗モンブランクリームは濃厚で贅沢な味わい💕冬には「かやぶきショコラ」なるチョコレートケーキもお目見えするそうです

-

光を取り入れた店内

お庭が見渡せるテラスのような席やカウンター席などがあります。ゆったりした配置になっていますよ。

-

「丹波夢丹(むーたん)いちごのショートケーキ」🍓

かやぶきと迷ったのですが、季節ものをいただくことに❗️この夢丹いちごは、丹波市の若手農家さんイチオシのいちごなんですって。酸味と甘みのバランスがよく華やかな香りが特徴。ふんわりスポンジと甘すぎないクリームがマッチしていておいしいでーす。

-

「丹波栗のしぼりたてモンブラン」

丹波栗の繊細な味わいを楽しめるモンブラン。 クリームはほぼ100%丹波栗だそうですよ。食べてみたい〜。 モンブランクリームをしぼりだすところは実演で見ることができるので、みなさんスマホを構えて動画を撮られてました。

-

「丹波夢丹いちごのショートケーキ〜マスカルポーネの風味を添えて〜」

期間限定のケーキ。もう売り切れてました😭 ケーキにはフィルムに付いていて、それをそっと引き上げるとマスカルポーネのクリームがとろーり💗これも動画で撮るやつですね。

-

-

中島大祥堂さんからほど近いところにこんな洋館が…。こちらは明治18年(1885年)に建てられた氷上高等小学校の校舎。その後、病院や女学校として使われ、平成27年(2015年)からは「たんば黎明館」としてリニューアルされ、現在は貸室やレストランとして利用されています。 二階建ての木造建築で保存状態がよく、全国的にみても同時代の木造学校建築でたんば黎明館と同じ保存状態を保つものは10件あるかないかだそうですよ。貴重な遺構なんですね。

-

エントランスのステンドグラスがキレイ✨✨

教会のような鮮やかなステンドグラスが玄関を彩っていました。 棟札には『教育は国家の根底なり、学校は教育の土壌なり』と記されていました。 教育の大切さに重きをおいた先人の熱い思いがうかがえますね。 "黎明"とは、夜明け、新しい時代の始まりという意味…たんば黎明館には国家を担う人材を育成するという先人たちの志が込められているのです。

-

あ、ここにもお雛さまが

中にはお雛さまが飾られていましたよ。すごく古いものも!価値あるものなのでしょうね。

-

2階廊下

クリーム色で統一された館内。かつてここでたくさんの子どもたちが希望を胸に教育を受けていたんですね。その息吹が感じられる空間になっています。 兵庫県下でも最古の部類に属する近代初等教育施設に値するたんば黎明館。平成21年には県の有形文化財に指定されたそうです。

-

ル・クロ丹波邸

2015年4月にたんば黎明間にオープンしたル・クロ丹波邸。大阪やパリにも店舗を持つフレンチのお店です。「ル・クロ」とは、フランス語で"畑"という意味だそうで、地元の食材を使うことにこだわりフレンチでありながら和を感じさせる料理が自慢なのだとか。 *業態変更の店舗リニューアルの為、3月から一時休業されているようです。再開したらぜひ行ってみたいな!

-

「田ステ女(でんすてじょ)」って知ってる?

〜雪の朝 ニの字ニの字の 下駄の跡〜 この句をわずか、6歳で詠んだとされる江戸時代の俳人なんです。丹波市柏原は田ステ女の生誕の地、庄屋の娘だったそうです。 このような童女の姿の像が町のあちこちで見られます。 向かいにある「柏原町歴史民俗資料館」には、柏原藩ゆかりの資料を展示、また、田ステ女の自筆句集や短冊が並ぶ「田ステ女記念館」も併設しています。

-

- アプリで地図を見る

-

織田信長の子・信雄の子孫である信休が移封後約20年を経た正徳4年(1714年)、柏原藩2万石の居館および、政庁として造営されました。 造りは桃山時代風の書院造り、玄関は千鳥破風をのせた大唐破風や、雲と波を配した蟇股(かえるまた)、木鼻や欄間が桃山建築の様式をよく伝えています。 1714年に建造された表御門にあたる長屋門(尚徳門)は奇跡的に焼失にあわず創建当時のままの姿が残っていて大変貴重な遺構なのだとか。

-

玄関

この日は無料で中を見せてもらえました。 ガイドの方によるとご自身が小学生の時はここで授業を受けていたそうです。明治以降はこのように小学校として使われていました。 玄関上に掲げられいる「崇徳廣業」は、易経の〜聖人所以崇徳而廣業也〜(聖人の徳を崇くし業を広むるゆえんなり=聖人は自分の徳をみがいて充実させる)からとった文字で、9代藩種・信民により作られた藩校"崇廣館"の元になったそうです。

-

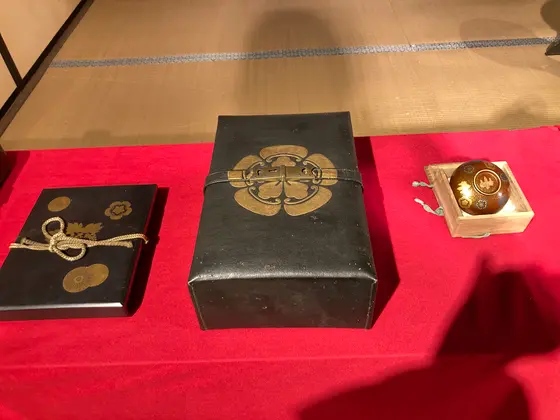

織田家ゆかりの品々が

柏原藩の藩主はお城をもたないいわゆる"無城大名"。 戦がなく平和が続いていた江戸時代ならではの身分で、お城の代わりに政務が行われていた場所が陣屋だったのです。 その織田のお殿様ゆかりの品が数多く並んでいました。

-

内部

とても広いです。現存するのは当時のほんの1/5だとか…広かったのですね、お城代わりなんですものね。 右の部屋は書院上の間。 藩主が家来や来客と対面する公的な儀式の場として使われていたようです。

-

織田信包(おだのぶかね)公の像

傾聴3年(1598年)、信長の弟である信包は、柏原藩初代藩主となり3代まで続きましたが、後継に恵まれず慶長3年、信勝の死去とともに廃絶となりましたが、その後の元禄8年(1695年)、信長の二男・信雄の子孫にあたる信休が大和松山藩から柏原に国替となり、のち10代に渡り明治の廃藩置県までこの地をおさめたそうです。兵庫の丹波に織田家ゆかりの地があることは全く知りませんでした。不思議なご縁ですね。

-

-

丹波市から朝来市方面に抜ける道沿いの青垣地区にあるお蕎麦屋屋さん。"大名草"と書いて"おなざ"と読むそうですよ。 茅葺屋根がまるで昔話に出てくるみたいな雰囲気を醸し出してます。厳選した国産の蕎麦を石臼で製粉して打つ十割蕎麦が味わえます。 *予約してからおでかけくださいね。

-

囲炉裏を囲むようなテーブル席

お座敷です。囲炉裏の円卓はグループで訪れた際にうれしいかもですね。

-

もりそばとさば寿司

大名草庵のお蕎麦は、加古川の源流水を使って打った"十割蕎麦"なのですが、喉ごしがよく適度なコシもありつるつるといただけます。 この日は、群馬県水上産の蕎麦粉を使われるなど、 国内産に蕎麦粉にこだわり、季節などに応じて仕入れ先を変えるのだそうです。まずは、お塩でお蕎麦本来の味を楽しんでからつゆにつけていただきます。 さば寿司もぜひ❗️肉厚かつ、酢飯の酸味も絶妙🥰何個でも食べられそう。

-

野菜天ぷら

こごみ、たけのこ、なす、舞茸、玉ねぎ…。 野菜の底力が味わえる天ぷらでした。サックサク❗️ 春の山菜が入っていたのが嬉しい。 お塩でシンプルにいただきます。

-

椅子の席もあります

厨房の近くにあるテーブル席。 お店の方はみなさん、親切で忙しくても笑顔で対応されてました。お蕎麦はもちろん、気持ちまで大満足できました。

-

お店前の水路

勢いよく水が流れていきます。とてもきれいな清水❗️集落のあちこちで水が流れる音がしていました。 加古川の源流水が町を潤しているんですね。

-

-

大名草庵さんから徒歩5分。 おいしいいちごのスイーツがいただけるという「ことぶき農園」さんにもおじゃましました。 こちらでは1年中新鮮な丹波の味覚が楽しめます。 5月まではいちご🍓🍓🍓 いちごの摘み取り体験やいちご狩りが人気なのだとか😊かおり野、恋みのりに章姫などなど種類も豊富。いろんないちごの味が楽しめますよ。 他の季節は、 トマト🍅(6〜7月)、ぶどう🍇&新米🌾(8~9月)、 さつまいも🍠&黒枝豆🫒(9~10月)。 ホント、一年中楽しめますね。

-

こちらで注文します

農舎だった建物を改装してカフェやレジ台に。 この日のいちごの販売はすでに終了してしまってました…遅かったかぁ🥲 でも、カフェでいただけるスイーツは購入できるとのこと。

-

3種のいちご盛り合わせ🍓🍓🍓

これだけありました。かおり野、章姫、恋みのりの詰め合わせです。 店員さん曰く、かおり野がオススメらしいです。

-

カフェ

薪ストーブがある店内。木のぬくもりが感じられます。注文商品が出来上がったら入口付近にある窓口まで取りに行きます。

-

いちごパフェ

キター🥰🍓🥰🍓 3種類のいちごが贅沢に入ったパフェ。上にはかおり野いちごと大福も。お皿がついてくるので大福は一旦こちらに置きます。中のアイスはバニラかチョコかを選べます。私はバニラにしました。 グラノーラにヨーグルト、生クリーム、いちごのソースなんかも入ってて豪華ですよね。食感に変化があって楽しい。大福も本格的であんこがうまい❗️

-

焼き芋ブリュレ

紫芋?そしてもうひとつ、品種の異なるサツマイモの焼き芋がブリュレされてます。外はカリカリ、中はホクホク。こちらも安定のおいしさ。ボリュームもありますよ。

-

-

JR福知山線に揺られて伊丹駅へやってきました。 天文19年(1550年)、薬種商のかたわら酒造りを始めた初代小西家は従来の濁り酒から清酒(諸白澄酒=もろはくすみざけ)を造ることに成功しました。 寛永12年(1635年)、2代目・宗宅が馬に酒樽を積んで江戸へ向かう途中富士山を仰ぎ、その気高さに感動して「白雪」と名づけたそうです。 こちらは小西酒造が運営する日本酒やクラフトビールの醸造設備が併設されたレストラン。 小西酒造の元酒蔵を利用した雰囲気バツグンの空間で、酒粕を使ったオリジナル料理やベルギー料理がいただけます。

-

店内

外国の賑やかなブルーレストランのようです。 陶器でできたビアサーバーからビールをつぐ様子が見れたりなど雰囲気のよい店内です。1人でも、グループでも楽しめちゃいます。

-

KONISHIビール飲み比べ

テイスティングセット、4種の飲み比べです。 チョコのような香りの「ブラックエール」や、日本酒をほのかに感じられる山田錦を使った「ゴールドエール」などなど。酒蔵が作るビール、飲んでみたかったな。

-

圧巻の注ぎ方💦

"淡にごり"というお酒を注文すると…細く長ーい注ぎ口のポットに入ったお酒を1メートルの高さからグラスに注ぐというパフォーマンスを見せてくれます。しかもほぼこぼれていません❗️すごい。 「お、お酒ですけど…😳泡立つんですけど」と戸惑っていると 「こうして空気を含ませることで味がまろやかになるんですよ」とお姉さん、ニッコリ。そうなんですねー。ぜひ体験してみてください。

-

ベルギー料理に舌鼓😍

酒粕を使ったピザや、ムール貝のワイン蒸し、ハラミステーキのサラダ仕立て、ソーセージの盛り合わせなどお酒にあうメニューがいっぱい。どれにしようか大いに迷いました〜💦

-

-

JRから阪急電車を乗り継いで今津駅へ。"灘五郷"に来ました。 まずは、今津郷の「大関株式会社」直営の"甘辛の関寿庵(せきじゅあん)"へ。"ワンカップ大関"で知られていますよね😊酒蔵通りに面していて蔵をイメージしたお店になっています。 阪急今津駅から徒歩10分ほどで着きます。 日本酒の試飲や販売はもちろん、こちらでは、日本酒を使った酒饅頭や酒カステラ、酒バウムクーヘンなどのお菓子や奈良漬などの珍味が購入できる他、喫茶スペースではコーヒーと共にスイーツをいただくこともできるんです。

-

日本酒&本格焼酎も❗️

隣にある蔵で醸された純米酒と大吟醸の生原酒、また鹿児島で作られた本格焼酎は麦焼酎原酒と芋焼酎原酒の2種がそろいます。 しぼりたて生原酒と本格焼酎は量り売りで買うことができますよ。

-

有料試飲できます

一杯100円のワンコイン試飲が人気だとか。 関寿庵店舗・オンラインショップ限定販売の秘蔵酒大吟醸20年古酒をはじめとした最大で6種類のお酒がワンコインでいただけるのです。 蔵出ししぼりたて生原酒も有料試飲できるとのことでしたので私はこちらをいただいてみました。

-

これ買いました

ワンカップのサイズのにごり酒🥹 あまりにかわいいので…。

-

甘いものと辛いもの

奥にある喫茶スペースではお庭を見ながらお酒を使った和洋のスイーツやお抹茶、コーヒーやおぜんざいがいただけます。 スイーツ(甘)とお酒(辛)、相反するような近いような…。両方いただけたらなお嬉しいかも💕

-

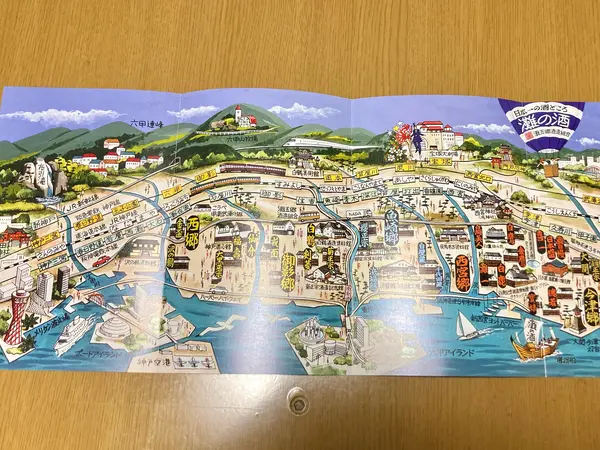

灘五郷

阪神間の海岸線、灘に点在する5つの酒蔵群の総称でそれぞれ、今津郷、西宮郷、魚崎郷、御影郷、西郷と呼ばれています。 天保年間に発見された「宮水」という酒造りに適した硬水と、播州平野で育った酒米「山田錦」を主原料とし、丹波杜氏の技によって醸し出された酒…それが灘の酒なのです。 阪急電車や阪神電車も利用して個性豊かな灘の酒蔵を巡ってみました。日本酒の奥深い味と歴史に包まれます。どんどん西へ行きますよ。

-

- アプリで地図を見る

-

2つめ。こちらは西宮郷の酒蔵さん。有名どころが続きますね。 創業111年目の記念として平成12年(2000年)、工場の敷地内に明治初期頃の煉瓦造り倉庫を再現し、"日本盛 酒蔵通り煉瓦館"をオープンしました。

-

杉玉があるエントランス

こちらにはお酒を量り売りするショップ、レストラン、ガラス工房があります。 どこの酒蔵さんもホント、充実していてワクワクします。

-

ショップ

「日本盛のお酒は比較的甘口なんですよ」と店員さんが言われてました。 ズラリと並んだ日本酒や珍味、酒器、米ぬか由来の自然派化粧品などがラインナップ。 試しやすい200mlのミニボトルは飲み比べができて嬉しいですね。

-

「日本盛はよいお酒〜🎶」

CMで流れていたのを思い出しました。懐かしい〜。 そうそう、なぜか"獺祭"も販売されていました。

-

蔵直送の味が楽しめます😆

4種類の本蔵直送原酒が量り売りで購入できます。 熱処理していない、アルコール度もぐんと高い本物の原酒。ここでしか買えないお酒ですよね。 こちらでしぼりたて生原酒試飲もできますよ。

-

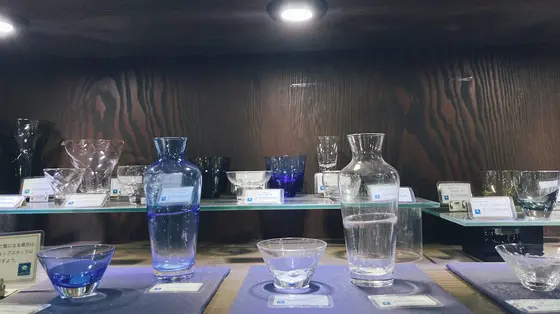

ガラス工房がありました

"ガラス工房やまざき"では、酒器やオブジェなどの製作過程を見学したり、吹きガラス体験などもできるみたいです。自分で作った酒器で飲む…ワクワクしますね❗️

-

レストラン「花さかり」

季節を感じる日本料理と日本盛のお酒が楽しめるレストラン。飲み比べもできますよ。

-

-

さらに酒蔵通りを西へ。この辺りにも酒蔵が点在しています。なまこ壁を模したような建物がちらほら見られたりと灘五郷の雰囲気を感じられるような街の風景が見られます。 西宮郷にある白鷹株式会社が運営する"白鷹禄水苑(ろくすいえん)"に着きました。春の若い緑の木々に映える重厚な建物。 白鷹禄水苑は、白鷹の蔵元・北辰馬家の住居をイメージし再現したのだとか。瓦葺きの大屋根に漆喰壁、虫籠窓…どこか懐かしくてあたたかい、そんな雰囲気の玄関です。

-

美録市(ショップ)

中に入ると通り庭と呼ばれる二層吹き抜けの土間が広がります。見上げると立派な古材を使った黒い柱や梁が…。 見ているだけで楽しくなる日本各地から取り寄せたおいしいものが所狭しと並んでいました。山形や奈良、福井や、飛騨高山…。お酒の肴だけではなく日本人ならだれもがうまい❗️と思える季節の逸品が集められているそうです。漬物、佃煮、お菓子に調味料。ついつい手を伸ばしてしまうものばかり。

-

タイガースのお酒発見🐯✨

種類豊富な白鷹自慢のお酒が並びます。 中ほどに見たことのある🐯マークが❓"清酒タイガース“です。さすがです❗️❗️地元ですものね。 タイガースファンの方へのお土産に喜ばれそう。

-

酒器もいろいろありますよ

こんな酒器でいただいたらさぞかし美味しいのでしょうねぇ。

-

蔵Bar

土日と祝日の午後のみオープンするバーがありました。禄水苑限定酒や白鷹の代表酒(おつまみ付き)がいただけます。 平日はワンショット・テイスティングバーとなり禄水苑おすすめの蔵出し限定酒がワンショット200円でいただけますよー。 ☝️3つの中から選べます。私は「吟醸酒生原酒」にしました。

-

裏のお庭の緑が美しい

土間の向こうには緑いっぱいの庭園が。庭師の方が丁寧に手入れをされていました。青もみじの下には赤い前掛けをされたお地蔵さま。まさに都会のオアシスです。

-

そこで呑む😆✨

ワンショットをいただくのはここと決めベンチに座ります。緑にかざすと…宝石のようですね。 なんと贅沢で幸せなんでしょう。うまし❗️

-

白鷹集古館

庭園の左手、元土蔵だった建物を使った別館には白鷹の歴史や伊勢神宮御料酒の関連資料、酒造りの道具などが展示される資料館になっています。こちらもぜひ見てみてください。

-

東京竹葉亭西宮店

併設されているのは東京に本店がある竹葉亭。 江戸前の鰻蒲焼や懐石料理がいただけます。

-

-

白鷹から徒歩5分ほどの位置にある"白鹿クラシックス"。こちらも西宮郷の酒蔵のひとつになります。 西宮で350年続く蔵元・辰馬本家直営のショップ&レストランなのです。2016年にリニューアルされたそうですよ。

-

ショップ

光がたっぷり入る明るい店内。 白鹿のお酒や酒粕、お菓子、おつまみに雑貨と様々な商品が揃っています。カレーやアイス、コロッケなど変わったものも!お酒を飲まない方でも楽しめるようになってます🎶

-

こんなのも売ってるんだ

白鹿のオリジナルロゴやシカさんがプリントされててかわいいんです。雑貨が充実してるとワクワクしますよね。

-

ボトルが色鮮やか❗️

お酒もズラリ並んでいます。

-

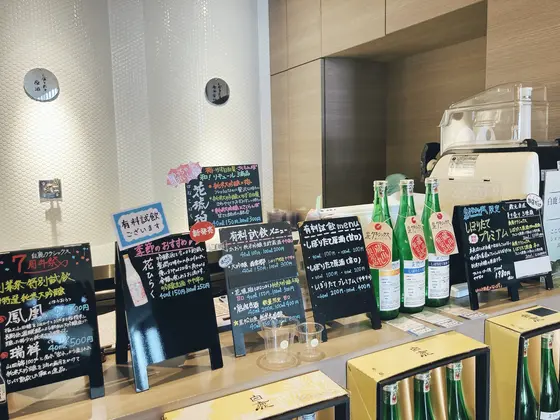

有料試飲コーナー

試飲できるお酒、めちゃくちゃ多い😆💦 丁寧に説明書きしてありますし、聞けば店員さんがどんなお酒かをきちんと教えてくれます。 サイズも大小2つあり、100mlと40ml。いろいろ飲みたい方には嬉しいですよね。価格も150円〜500円とお手頃です。 奥の白いタイルの壁には蛇口がついています。ここ、サーバーと直結していてしぼりたての原酒などがでてくるようになっています。

-

「花琥珀 ゆず日向夏」をいただきました🍊

ラベルが気になったこちらを試してみることに。 純米大吟醸酒をベースにしたリキュールです。 さらりとした飲み口にゆずとかすかな苦味のある日向夏の香りが鼻に抜けます。甘みもあるので女性は好きだろうなぁ。ゆずと日向夏は果汁を搾って凍らせたものを加えているそうです。フレッシュ感強いですよ。

-

白鹿クラシックス レストラン

「花と料理と日本酒と」をコンセプトに四季折々の料理を季節の移ろいを感じながら味わう豊かさをプロデュース。 こだわりの十割蕎麦や酒粕鍋…もちろん、白鹿のお酒も堪能できます。

-

-

阪神西宮駅から電車に乗り魚崎駅へ。ここからは魚崎郷の酒蔵を紹介します。 小山本家直営のショップ"浜福鶴吟醸工房"です。

-

アーモンドの花🌸

てくてく歩いてると公園にこんなにきれいな花が咲いてました。アーモンドの木だそうです。知らなかった〜。こんな花だったのですね。芯が濃いピンクで華やかです。 桜にも似てます。同じバラ科サクラ属の植物みたいです。

-

見つけた❗️

酒蔵通りに出ると見えてきました。「浜福鶴」の長い煙突😆大きなタンクもありますね。

-

ショップ

入り口には"宮水"の流れが感じられるセットがありました。どちらの酒蔵さんもこの宮水を本当に大事にされているんだなと感じます。 店内はお酒の香りが立ち込めてました。いい香り〜😚ここでしか買えない限定のお酒やお菓子、おつまみなどが購入できます。 また、厳選されたお酒を手頃な価格で利き酒できる「有料き利き酒処」や「限定秘蔵酒量り売りコーナー」もあります。

-

酒造り体感空間

2階は、ガラス張りでお酒作りを見学できるようになっています。もろみが発酵する音を聞いたりプクプクと泡立つ様子が見れたりしますよ。また、もろみの香りを体感できるコーナーも!映像や道具などを通して日本酒に触れることもできました。

-

これ全部無料試飲できます😍

いくつかの味わいが違うお酒を順にカップについでくださいます。いろんな浜福鶴さんのお酒が味わえるの嬉しいですよね。 "白桃にごり酒天使のきまぐれ"…これ好きかもしれない💕桃の香りがする甘い目のお酒でした。くせになる味。

-

お酒香るソフトクリーム

六甲牧場の生乳を使ったソフトクリーム。大吟醸酒入り🍦ふわっとお酒の香りがする大人のソフトクリームやね。絶品✨✨ お酒が入ってないのもありますよ。

-

酒蔵通り

灘五郷は、この通り上に酒蔵が東西に点在しています。他にもたくさん案内板がありますので頼りにぶらぶらまち歩きしながら巡ってみてください。ほろ酔いで😘

-

-

次は櫻正宗株式会社が運営する"櫻正宗記念館 櫻宴"。 魚崎郷にあります。 寛永2年(1625年)創業。全国で初めて公的酵母として頒布された協会1号酵母(櫻正宗酵母)の発祥蔵として知られています。こちらには、ダイニングやカフェ、ショップ、展示スペースなどがあり、様々な形で日本酒を楽しむことができます。

-

ショップ「櫻蔵」

櫻正宗のお酒はこちらで購入できます。あちこちに見られるレトロな看板もチェックしてみてね。 吟醸原酒などが味わえる有料の試飲スペースも。

-

サイダーも!

六甲の天然水100%使用のサイダーですって。 お酒だけではなく、神戸のお土産やお菓子もそろってますよ。

-

「正宗」名発祥の酒蔵です

このような古い看板が店内のあちこちに飾られています。なんとも存在感のあるものばかり。 店の顔としての務めを果たしてきた立役者たちですね。 実は、こちらは全国に無数にある「正宗」という名称の名付け親なのだとか。6代目・山邑太左衞門が経典の中から「臨済正宗」という言葉を見つけ、それが"セイシュ(清酒)"の響きと似ていたこともあり名づけたそうです。へぇ〜❗️そうなんだ✨人の名前なのかなと思っていました。

-

2階の展示スペース

貴重な酒造りの道具や看板、ボトルなどが展示されていました。歴史を感じる空間です。

-

1階「カフェ」ではお食事もできます

お酒を使ったスイーツやお食事がいただけますよ。櫻正宗の日本酒ゼリー、自家製甘酒プリンに酒粕ケーキ。 酒粕うどんに酒粕入りカレー…どれも食べてみたい❗️私は、「櫻正宗のお酒をたっぷりつかった牛丼」をいただきました。お肉自体もおいしいのですが、旨みと甘みがすごいんです。なんだこれ❓ってなりました。ホントに。コスパもよき👍🏻

-

2階「酒造ダイニング 櫻宴」

スープの約半分に日本酒を使用した櫻宴オリジナルの「ポン酒鍋」が人気。 櫻正宗自慢のお酒とともに本格和食を味わってみませんか?

-

灘の酒造りに不可欠な「宮水」

櫻正宗の6代目が西宮に持っていた梅の木井戸の水が酒造りに最適な水だということを発見したそうです。 六甲山系の「法安寺伏流」、「札場筋伏流」、「戎伏流」というの3つの伏流水が合わさるこの地はかつて海だったため地下を流れる間に豊富なミネラル分を含んでいるそうです。灘のお酒はこうして生まれたのですね。 梅の木井戸の辺りには「宮水発祥の地」の碑が立っています。

-

- アプリで地図を見る

-

「きくまさ〜む〜ね〜🎶」こちらもCMのメロディが頭をよぎります。 外国の方が団体で来られていて賑わっていました。玄関に置かれた酒樽がいい雰囲気です。 "菊正宗酒造"はここ、御影郷で万治2年(1659年)の創業から360年、「灘から世界へ。」をスローガンに、素材や杜氏の技にこだわった品質本位の主義を掲げて酒造りに取り組まれています。

-

桜と酒樽

前庭の枝垂れ桜がほぼ満開に🌸みなさん、ここで写真を撮られてました。絵になるんですよね。

-

エントランス

一枚板だぁ。こんな大きな看板見たことない❗️💦 インパクト大ですね。

-

左手には酒造展示室が

大きな樽や大小の酒蔵用具が展示されています。まるで蔵の中にいるようです。 ここにあるものほぼ全てが国指定重要有形民俗文化財だそうです。1995年の阪神淡路大震災で旧記念館が倒壊したそうですが、がれきの中からひとつずつ手作業で拾い出したところ奇跡的に無事だったのだとか。

-

右手のショップ

菊正宗の日本酒や梅酒、酒粕を使った商品、お酒に合うおつまみ類が販売されています。銘柄の数がすごい❗️小さなパックのお酒なども充実しているので試しやすいかも。

-

コスメも充実してます

お酒って美白効果が高いっていいますものね。 ボトルも可愛いコスメがたくさん。お手頃でしたよ。

-

無料試飲できます

こちら、利き酒コーナーでは、2種類のお酒の無料試飲ができました。 加熱処理を行っていない生原酒とセセシオンといワインにも似たフルーティなお酒をいただきました。季節によってかわるみたいです。 酒蔵ソフトクリームなる魅力的なアイテムも。

-

こちらは有料試飲

隣に目をやるとこんなのも。 専用のコインとお猪口をレジで買うみたいです。6種類もありますよ🥹🙏

-

撮影スポットも用意されてるー笑笑

嬉しいサービス💕

-

-

重厚な長屋門に立派な注連縄と杉玉。 最近注目されている「福寿」を醸す"神戸酒心館"です。2008年のノーベル賞授賞式の晩餐会で提供されたブルーのボトル「福寿純米吟醸酒」が話題になりましたね。 御影郷で宝暦元年(1751年)から酒造りがスタート。効率やスピードを追わず、なるべく手造りにこだわる酒蔵は13代に渡り福寿の名を守り続けています。

-

醸造棟"福寿蔵"

こちらでは酒蔵の見学ができます。A、B、Cの3つのコースがあり、いづれもセルフでまわるようになっています。酒造りを知るビデオ鑑賞や、仕込み室でタンクが見れたり、SDGsへの取組みに関してもふれることができるみたいです。 ※AコースとCコースについては、 6名以下は予約不要 ※Bコースは2日前までの予約制

-

ショップ“東明(とうみょう)蔵"

このブルーのボトル!「福寿純米吟醸」。印象的ですね。 また、サスティナブルに関しての取り組みにも力を入れられていて、世界で初めてお酒を作る過程で二酸化炭素を出さないカーボンゼロ日本酒「福寿 純米酒 エコゼロ」も発売されたんですって。 こちらでも生原酒の無料試飲ができます。本格的に飲みたい方は「喫茶カウンター」へどうぞ。 蔵元限定酒の量り売りもあり。

-

福禄寿からいただいた銘、「福寿」

「この酒を飲んでいただく方々に、財運がもたらされますようにとの願いが込められています。」 とHPに記されていました。 英語表記は「JYU」ではなく、あえて「JU」なのだと店員さんがおっしゃってましたよ。こちらの方が海外の方が発音しやすいのだとか…視線の先は「世界」なんだなぁと感じました☺️

-

レパートリーの多さに目移りしまくり!

お酒を引き立てるおいしいものがいーっぱい。 普通にお土産としても喜ばれるものばかりです。福寿のロゴが入った雑貨もおしゃれすぎてほしくなります。

-

撮影スポットの大桶

かの昔、実際に使われていた大桶だとか。 32石…5800Lも入るそうです。

-

「蔵の料亭さかばやし」

こちらも一度は行ってみたい。 福寿のお酒をゆっくり味わうなら蔵造りのお店、「さかばやし」へ。自家製の豆腐や蕎麦、月ごとに変わる旬の食材を使ったお料理が自慢です。 飲み比べもしてみたいですね。

-

-

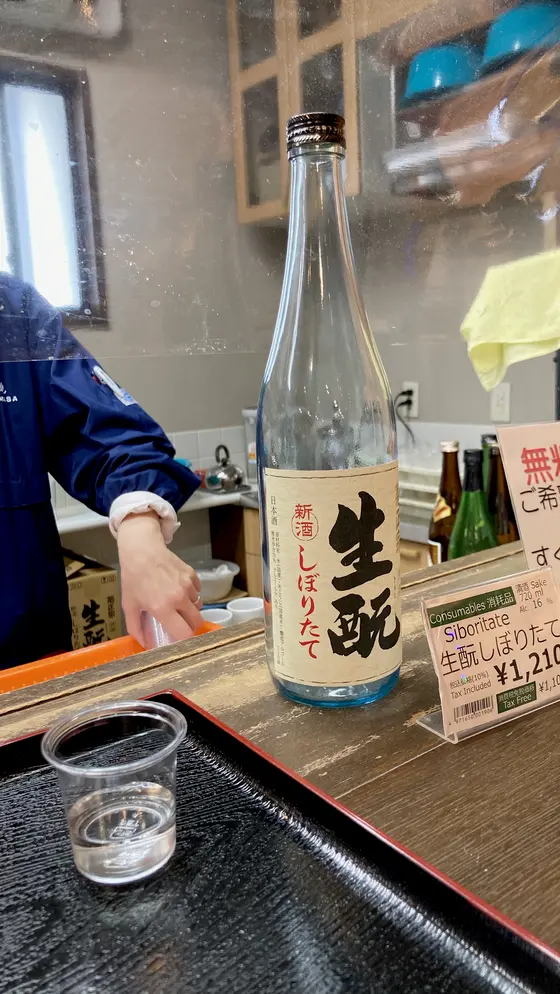

本日最後は、御影郷の"安福又四郎商店"。 小さなショップがぽつんと建つのみでしたがそこには深い訳が…。 平成7年(1995年)のあの阪神淡路大震災で木造の蔵が全て倒壊したそうです。ただひとつ残った鉄筋蔵で手仕込みでの酒造りを再開されました。 その後、その蔵も老朽化のため使用できなくなったそうです。その時、同じ御影郷の白鶴酒造さんから蔵の共同使用の提案があり、なんとか「大黒正宗」を作りつないでいくことができたのだと店員さんからお聞きしました。すごいお話ですね。助け合いなんだ。

-

大黒正宗シリーズ

代表銘柄「大黒正宗」。 食を豊かにする神さま…"大黒天"から命名された食中酒。瓶詰め後に低温熟成することまで基本設計に入れ、旨味を深めまろやかに仕上げてあるそうです。

-

酒粕は必ず買います

この酒粕、最高においしいですよ。粕汁にするとすごくコクや旨みがあるんです。おすすめです。

-

震災に耐え抜いた蔵の看板と「酒草子」

青や茶色の美しいボトルは「酒草子」シリーズ。 春、夏、秋の3種類があります。季節に合わせた味わいになっているそうです。 "枕草子"がモチーフになっていてボトルにはその一節がプリントされています。 私は"春"バージョンを買いました。ボトルのデザインの桜の絵柄がなんともすてき。 〜春はあけぼの やうやうしろくなりゆくやまぎは〜と綴られています。軽やかで香り豊かなお酒でしたよ。 個人的にイチオシです☝️

-

各郷ごとに詳しい案内板があります

街のあちこちにこんな看板が設置されていてとてもわかりやすいですよ。 これは魚崎郷の案内板。

-