【日本100名城】松坂城を中心に松阪をがっつり堪能します!

三重【日本100名城】松坂城を中心に松阪をがっつり堪能します!

伊勢参りをしたら美味しい松坂牛(正確には(「まつさかうし」と読みましょう)をいただいて帰りたいってのあると思うのですが、松坂牛だけではとてももったいないくらい松阪には魅力がたくさんあります。是非1日、短くても半日は立ち寄って欲しい街でした。 昼について参宮の道あたりですき焼き食べてからお城周りに行くコースがスムーズかもしれませんが、お城行ってからお腹すかせてすき焼きってのも良いですね。

-

蒲生氏郷が築城した松坂城。かなり複雑な造りになっており二の丸→本丸+隠居丸という区分けにしては本丸も上段下段の二段になっていたりなかなか楽しめるお城です。街中の平城なのになかなかの眺望でもあります。百名城に選ばれるのも当然という感想です。 明治に入って「大坂」が「大阪」になったように「松阪」も「松坂」がもともと。あと「まつさか」と濁らないのが正式です。

-

表門

こちらから入って裏門へ抜けるルートで回ります。

-

解説

秀吉の家臣蒲生氏郷が、1584年近江日野 6万石から伊勢12万石に出世した際に3層天守総石垣造りの平山城を建てたのがこの城のはじまり。その際地名も松坂と名付けられた。その後 氏郷は会津60万石に大出世し蒲生家は幕末まで大大名となりますが、松坂城は何名かの大名の後、紀州徳川家の所領となり陣屋がおかれ、維新を迎えた。天守はないが広大な曲輪と野面積みの力強い高石垣が楽しめる名城です。

-

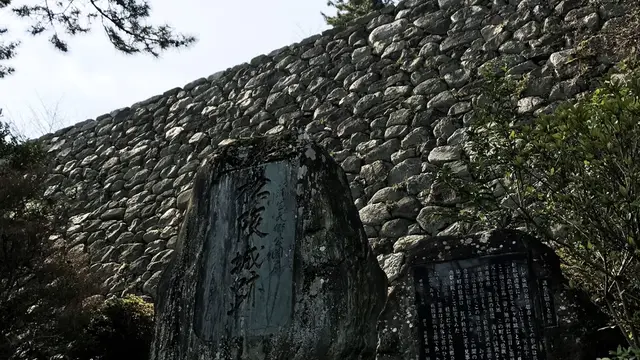

表門

松坂城の石碑と野面(のづら)積みの高石垣が目立つ表門。

-

歴史民俗資料館

ここに百名城スタンプがあります。

-

二の丸

公園化している二の丸。それなりの広さです。

-

月見櫓跡

梶井基次郎の文学碑。代表作の1つ「城のある街にて」が松阪を舞台とした作品ということからのものです。梶井基次郎といえば「檸檬」ですかね。教科書にありましたね。

-

本丸へ

本丸へはかなり高く急な階段になっています。これで本丸上段に登ることになります。この高低差が本丸下段との差でぐるっとまわるとここ二の丸に戻ってくることになります。

-

天守台

それ程大きなものではありませんが三層の天守があったそうです。台風で倒壊したとのことですが確かに伊勢湾台風に代表されるように大きな台風の通り道でもありますね。

-

天守台から本丸上段

本丸上段と天守はなかなかの高台ですね。

-

天守台の礎石

この石が基礎の石。

-

高石垣

本丸下段の端にある高石垣。柵もなにもないのでちょっとすくみます。

-

中御門

裏門へと降りていくところの門。明治までは現存していたそうですが使わないから破壊したとか。ホントなのでしょうか?

-

隠居丸

こちらに本居宣長記念館とか旧宅とかがあります。

-

裏門

正面が蒲生時代の石垣かな?松坂城の野面積みの石垣は安土城と同じやり方なのですが蒲生氏郷は安土城の築城にも関わっていますから興味深いですね。

-

-

松坂が生んだ学びの権化、本居宣長の記念館です。2017年3月頭にリニューアルされました。 松坂城の隠居丸に旧宅鈴屋の移築とともに建設されました。 リニューアル前のものについては現在の天皇皇后両陛下も皇太子同妃時代の昭和48年に訪れてらっしゃいます。

-

本居宣長

松坂の商人の家に生まれた宣長は、生涯通して学びに生き、とくに中盤以降の35年間でまとめた「古事記伝」が最大の功績とされています。 古事記は口述伝承だったので各地に口述を書物にしたものがバラバラにあり原典がまったくわからない状態だったそうです。本居宣長がそれらを全て集め比較研究し、原典を特定するという作業から始めたそうです。その上で内容の解釈本を44巻にもわたって編纂したそうです。

-

松阪と本居宣長

松阪と本居宣長のゆかりについての地図。ここでは取り上げなかったお墓も載ってます。

-

17歳で書いた日本地図

15歳で4000年の中国の王朝図を書き上げ、17歳のときにこの日本地図を自分で書き上げたそうです。参宮の道に面した家の前を通る日本全国からくる人達を見て暮らすうちにこの地図を書こうと考えたのでしょう。この日本地図で日本を考え、中国王朝図を作ったことで中国とはまったくちがう万世一系の日本の起源である古事記への興味に繋がったと言われています。

-

展示

様々な古事記関連の資料や宣長の資料が展示されています。

-

講座室

講釈をよくしていた宣長にあやかって?

-

-

松坂城内に移築された本居宣長の旧宅。「すずのや」と呼ばれるこちらで生涯にわたり暮らしており、そのうち35年を費やしてかの「古事記伝」を書き上げたわけですね。

-

解説

本居宣長のこの家での暮らしや鈴の由来、移築の経緯などが書かれています。

-

奥の間

鈴屋の奥の間です。こちらで執筆?

-

階段

組み立て式の階段で二階に上がったり。

-

隠居丸

松坂城の隠居丸の入り口です。こちらが現在本居宣長の旧宅が移築されている場所です。

-

-

松坂の地に蒲生氏郷が築城をしたのはこの四五百の森(よいほのもり)があったからといわれていますが、そんな松阪発祥の生地とも言える場所は本居宣長が祀られる学問の神様となっております。 城で時間をたっぷり使うと立ち寄らない場合もあるかもしれませんが、口述伝承の古事記の再現から始めて古事記を35年かけて解明したという宣長ですから学びのスタンスは200%ですね。受験生などのためにお参りをするというのはどうでしょう。

-

紀州藩士20人のお城番所として建てられたこの長屋ですが、その後苗秀社という組織が作られ現在までその子孫によって運営されている非常に珍しい建物です。

-

解説

ここを管理している苗秀社は合資会社として現在もあり、会社の規定に紀州徳川家のためにというようなことが書かれていたりするそうです。

-

米蔵

隠居丸跡から移築された松坂城唯一の現存建造物である米蔵が長屋の横にあります。

-

建物

建物自体は改築や補修を重ねており当時の規模から大分大きくなっています。

-

公開

当時のものは屋根の梁ぐらいらしいです。

-

生活

実際に家賃を払って生活していらっしゃいます。しかし、子孫はもう3、4世帯になっているそうです。

-

綺麗

綺麗な生垣です、この管理も苗秀社によるものだそうです。

-

-

歩き疲れて甘味をという感じならこちらはどうでしょう。番屋敷のすぐ先です。

- アプリで地図を見る

-

お伊勢参りの参宮の道が目の前にあったので日本中から人がやってくるということで、本居宣長は17歳で日本地図を書き、その後日本のはじまりともいえる古事記に興味を持っていきます。 旧宅自体はこの魚町から松坂城内の隠居丸に移築されましたが、ここには息子春庭の家と愛でていたといわれる松が残っています。

-

越後屋を開く前の三井家がこちらだそうです。六角氏に仕えていた祖父の三井高安が信長に敗れて伊勢に流れてきたのがはじまりで、その孫の三井高利が蒲生氏郷が築城して楽市楽座により栄え始めた松坂で越後屋を始めたそうです。

-

三井のシンボル

現在は公開されていない三井家発祥の地の斜め前に新し目の建物が。

-

ライオン

三井らしくライオンです。

-

-

紙や木綿を扱った商人小津清左衛門の屋敷跡です。牛銀の近くなので是非ぶらっとどうぞ。目の前が伊勢への参宮の道なので結構な通行量だったのでしょうね。

-

魚町通りにあるこの邸宅は、江戸時代の木綿問屋「丹波屋」。越後屋、小津家とならぶ江戸もち商家で、松坂商人の隆盛を垣間見れます。格子、霧よけ、妻入りの蔵、うだつの上がった屋根などがみどころ。日曜日しか公開されていません。

-

和田金さんとこちらで迷って旧街並みに惹かれてこちらを選択してみました。食べログの評価は大分違いますが実はこちらを推す方も多いのです。生卵を使ったオーソドックスな、しかし最高のすき焼きでした。動画見るとヨダレ出てきますね。

-

見せ肉

最初に写真用にお肉見せてくれます。

-

作るところ

タイムラプスでお届けしてみます。砂糖と生醤油のみで作るそうですがホントにそうです。

-

お野菜

玉ねぎ、エノキ、ニンジン、三つ葉などのお野菜をいただきます。この後もう一度お肉です。

-

お豆腐

おネギとお豆腐。これも最高。

-

広間

ゆったりとしたお部屋でいただきます。

-

メニュー

今回は橘コース。松阪牛だけに高いが満足。

-

建物

創業は1902年くらいですが建物は70年くらいだそうです。

-

洋食屋さん

隣には洋食屋さんもあります。席数が少ないせいか結構混んでました。

-

洋食

こちらはステーキやらハンバーグやらです。

-

- アプリで地図を見る