笑う門には福来る!漫才・落語・新喜劇でにっこり笑顔

大阪笑う門には福来る!漫才・落語・新喜劇でにっこり笑顔

まいどまいど!今日も一日、明るく元気に頑張っていきまひょ~! 「どや?最近、儲かりまっか~」 「ぼちぼちでんなぁ」 ぼちぼちやったらあきまへんがなぁ! まだまだ不況には負けてられまへんでぇ~。 今年こそ、笑顔あふれる一年にしていきまひょ! せや、大阪を代表する観光スポット「なんばグランド花月」は、どないでっしゃろ~? 吉本興業に所属する若手からベテランまで勢ぞろい。 漫才に落語、新喜劇が楽しめまんねん! これではまるで、お笑いの福袋やんか~♪ 上方お笑い文化がギュギュギュ!っと詰まって、めっちゃおもろいでっせ~♪ 「笑う門には福来る」 年越して、新年を迎えたらまず難波で「ワッハッハッハ」と初笑い! 難波界隈は、吉本興業に所属する芸人さん達御用達のお店がいっぱい。 大阪では、「早くて安くて美味しくて」が当たり前! ええお店ばっかりやで。 そして、近くの生国魂神社で初詣! 笑いの絶えない幸せな一年を過ごしていきまひょ。 さあ、わてが案内していきまっせ~! 商人の街・大阪で、日本一パワフルなエネルギーを吸収して、明るく元気に過ごしていきまひょ! ほな、まいどおおきに~!

-

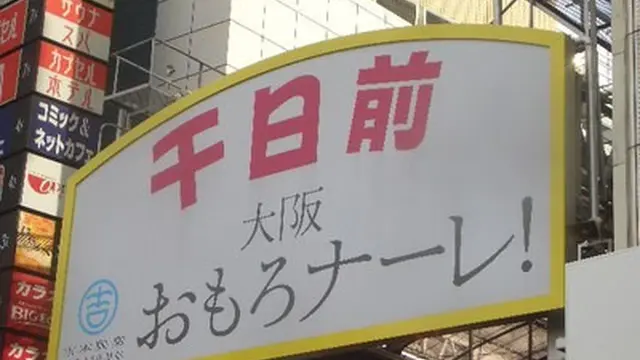

笑いの殿堂・なんばグランド花月前にある千日前商店街の入り口の風景。 入り口に掲げられた看板は2012年、吉本興業が創業100周年を記念してスローガン「大阪おもろナーレ!」を掲げた。 1912年、吉本泰三・せい夫婦が吉本興業を創業。 場所は、大阪市北区に鎮座する大阪天満宮の裏。 現在の天満天神繁昌亭の地で寄席をはじめた。 今では、日本を代表するだけでなく、海外公演など世界の舞台で、笑いを提供している。 「大阪おもろナーレ!」 もっともっとおもろナーレ!

-

っちゅうことで、今日は、お笑いの殿堂・なんばグランド花月にやってきました! なんや、ここでは、お笑いが一日中、楽しめるねんて~? せやねん!漫才に落語、新喜劇までめっちゃ内容が充実! テレビで活躍する若手から大御所・ベテランまで毎日(年中無休)、日替わりで登場。 新喜劇も週替わりで公演してはんね~ん。 通常1日3回から4回の公演。 当日券(立見席)も販売されてるけど、ゆっくりゆったりと過ごすなら予約(座席指定)がオススメ! テレビで見るお笑いよりも生はめっちゃおもろい! あかん!おもろすぎて、お腹、よじれる~!!!(笑)

-

なんばグランド花月でグッズの販売。お土産にいかが。

1階と2階のそれぞれにはお土産コーナー。 その一角の「よしもとテレビ通り」では、お気に入りの芸人さんのグッズや人気番組のグッズが販売されてんねん。 「おばちゃん、これ、なんぼ?」 「ん?それは、400万円」 「んなアホなぁ」 という冗談はさておき、壁には、なんばグランド花月を拠点に活動する人気芸人さん達の直筆サインも! 良いお土産、見つかるかな?

-

なんばグランド花月前で記念撮影

記念撮影もいかが? なんばグランド花月の玄関前では、テレビなどで活躍する人気芸人さん達のマスコットキャラクターが登場! 笑福亭仁鶴さん、辻本茂雄さんなど、いろんなキャラクターが交代で登場しはりまんねん。 もちろん、記念撮影も可能なので、思い出づくりに1枚、いかがでっか~?

-

-

「肉うどんのうどん抜きで」 「んなアホなぁ」 なんばグランド花月の近くにお店を構える「千とせ」さんには昔から多くの吉本芸人が訪れてはったんやて。 ほんで、ある日、二日酔いの花紀京さんが店を訪れ、「肉うどんのうどん抜きで」と注文。 要望に応えた店主は、肉うどんを「肉吸い」として出した。 これをきっかけに噂は広まり評判となった。 今では、大阪人に愛される大阪の味として多くのファンが訪れるという。

-

大阪名物パチパチパンチ(島木譲二さん)やおまへんで! 大阪名物 吉本キャラクターがカステラになった人形焼きカステラです! なんと、なんばグランド花月前と内、2か所で販売されています。 カステラには、桂文枝さん、辻本茂雄さん、トミーズ雅さん、未知やすえさん、山田花子さんらが登場! 甘くて美味しいカステラは、お土産にもできまっせ~♪

-

なんばグランド花月のすぐ目の前にある大阪府立上方演芸資料館。 ここでは、髪型演芸を代表する、ちょんまげ・・・ あ、ちゃうちゃう! これまで上方演芸を牽引してきた漫才師や落語家、新喜劇団員達の貴重な資料がいっぱい。 過去に一世を風靡した芸人さん達の貴重なビデオや書籍も無料で閲覧することができますねん。 混雑時には制限はありますが、比較的に空いていれば、長時間も可能。 せやさかい、ちょっとした待ち時間に、 好きな芸人さんのビデオを見て研究したい、 そんなあなたにオススメのスポットやねん。 漫才を研究したい?そんな奴おらんやろ~ 大阪人、二人寄れば漫才師やから。 あ、なるほど(笑)

-

2014年、YES-NAMBAビル内にあった「5upよしもと(ファイブアップよしもと)」跡地にお笑いの劇場として開館。 ここでは主に、吉本興業が1982年に創立した吉本総合芸能学院(NSC)を卒業したお笑い芸人・タレントによる漫才・コントを楽しむことができる。 吉本総合芸能学院(NSC)とは主に、新人タレントを育成する目的で設立され、第一期生にはダウンタウンさん、ハイヒールさん、トミーズさん、内場勝則さんらが在籍して以後、多くのお笑い芸人・タレントを輩出してきた。

- アプリで地図を見る

-

1階には、ゲームコーナーがある。 プライズゲームの多くは吉本興業に所属する芸人のぬいぐるみやオリジナルグッズが景品となっている。 その他、音楽ゲームやメダルゲームなども楽しめる。 また入り口付近には、「なんばグランド花月」への近道との看板が掲げられている。 これは、千日前商店街からなんばグランド花月への近道としても利用さている。

-

なんばグランド花月周辺の商店街を抜けると千日前通が見えてくる。 この道を東にたどっていくと、神社への案内の看板が。 少し急な坂を上ると鳥居が見えてくる。 ここが、生國魂(いくたま)神社です。 古くから「いくたまさん」と呼ばれ、親しまれてまんねやけど、実は、上方落語発祥の地としても知られてまんねんで! これが、ただのちょんまげやおまへん(←いつまで言うてんねん!(笑)) 落語家「初代・米沢彦八」さんは江戸時代に活躍し、商人のまち・大阪に落語の文化を広めていった。 そんな偉業を成し遂げた米沢さんを語り継ごうと、毎年9月第1土曜日と日曜日に「彦八まつり」が開催されてんねん!

-

上方落語発祥の地の碑

生國魂神社の境内では、「米沢彦八」さんの功績をたたえようと石碑も建立。 彦八まつりでは毎年、上方を拠点に活動する若手から大御所までの落語家が集まり、芸を披露。 また、落語家の皆さん自ら出店を構え、直接、ふれあうこともできるねん。 舞台では毎年、上方落語界の大物ゲストが登場! 過去に、明石家さんまさんや笑福亭鶴瓶さんが登場。 さて、今年は、誰が・・・? 毎年、多くの来場者が訪れまっせ~♪

-

井原西鶴の像もいくたまさん

江戸時代、上方を拠点に活躍した浮世草子・人形浄瑠璃作者、俳諧師の井原西鶴さんの像。 井原さんは難波の生まれ。 浮世草子の代表作は、「好色一代男」。 近年、代表作の「西鶴一代女」「大阪物語 」「好色一代男」などは映画化され、再び、注目を浴びた。

-

織田作之助の像もいくたまさん

大正時代から昭和時代にかけて、上方を拠点に活躍した小説家・織田作之助さんの像。 天王寺区の生まれ。 幼少時代から生國魂神社付近で過ごし、難波に店を構える老舗「自由軒」の「元祖・混ぜカレー」が好みであったとか。 代表作は、「青春の逆説」「土曜夫人」など。 井原西鶴さんに憧れ、小説家を目指し、飲食店が集まる法善寺横丁に店を構えていた老舗「夫婦善哉」を舞台にした短編小説「夫婦善哉」は人気となった。

-

ひこはちくん

生国魂神社のマスコットキャラクター「ひこはちくん」。

-

-

季節になると、桜の名所としてにぎわう。 また、生國魂神社のそばに位置している生玉公園には、地下壕がある。 戦時中に使用されたとされ、現在もその面影がある。 1996年、大阪市により、看板が設置された。 地下壕の内部の構造は、アーチ状で鉄筋コンクリート造りとなっている。 当時は、2階建てとして建設された。 1889年、浪花富士山跡は上町大地西縁の高台に建築された木造漆喰塗りの富士山型をした高さ18mの展望台。 登頂路には、東海道五十三次の風景が再現されていたとか。

-

主祭神は、仁徳天皇である。 866年、遷都された難波高津宮の遺跡の探索がきっかけで、仁徳天皇を祀ったのに始まる。 1583年、比売許曽神社を地主神として摂社とした。

-

植木屋吉助店跡

1692年、吉助氏は、植木屋を創業。 約3000坪の広大な敷地には、庭園を造営。 初夏の牡丹、晩秋の菊などのために花壇が設けられ、観賞用の座敷や四阿も建てられていたとか。 そのため、遠方からも見物客が訪れ、にぎわっていたとか。 「植木屋吉助」は、和漢の名木を船で各地に発送、江戸でも評判となった。 明治時代、松井吉助氏が植木商を続けていたが、廃業。

-

高台之頌碑

1772年、仁徳天皇の詠まれた「民のかまど」を偲ぶ碑として建立。 「高き屋にのぼりて見れば煙たつ 民のかまどは賑いにけり」 仁徳天皇は、日本最初の本格的な首都として大阪市中央区に難波宮を造営。 仁徳天皇は高殿より街を一望し、民が貧しいことを悟った。 その後、租税を免除し、3年後に一望すると、民の暮らしは豊かになり、あちこちの民家から煙が立ち上っていたとか。

-

相合坂と西坂

明治時代、氏子の土地奉納によりできた坂で、別名「縁結びの坂」と呼ばれている。 この坂は、横から見ると二等辺三角形となっており、男女が両側から登って坂の上で出会うと相性が良い、幸せになったことから、知られるようになった。 ただし、反対に位置する西坂は、縁切り坂と呼ばれている。 高津宮参詣の際には注意が必要。

-

大阪市歌

大阪市歌にでてくる「高津の宮」は、高津宮がもとになったと言われている。 1921年、全国からの応募により選ばれ、大阪市歌が制定された。 歌詞は、1番から3番まである。

-

木谷蓬吟・千種ゆかりの地

1877年生まれ。 1920年、解説註釈大近松全集を刊行した。 この作品では、近松門左衛門の出身や、経歴・人格などを考証した内容である。 以後、文楽今昔譚や浄瑠璃研究書、私の近松研究など、浄瑠璃関連の学術書を出版している。 幹事長として「大阪史談会」を設立した。

-

桂文枝の石碑

古典落語である「高津の富」や「高倉狐」、「祟徳院」の舞台として知られる。 境内の参集殿は「高津の富亭」と呼ばれ、落語の寄席や文楽などが行われている。 寄席では五代目桂文枝一門が深く関わる。

-

郡戸王子

郡戸王子は、熊野古道九十九王子の3番目。 九十九王子とは、紀伊半島にある熊野古道沿いに鎮座する神社のことで、参詣者は安全祈願などを行った。 大阪市内には、窪津王子、坂口王子、郡戸王子、上野王子、阿倍王子、津守王子が存在する。 ただ、推定地とされているため、確証はなく、高津宮はその跡地とされている。

-

北野恒富筆塚

北野恒富氏は、世絵師、日本画家、版画家。 本名は北野富太郎。夜雨庵とも名乗っていた。 1880年、石川県金沢市生まれ。 加賀藩士族・北野嘉左衛門の3男。 月刊新聞「新日本」にて挿絵画家としてデビュー。 1901年、藤村歌と結婚、大阪新報社に入社。 展覧会への初出品作「揚げひばり」をはじめとして、「すだく虫」「賃仕事」「日照雨(そばえ)」などが入賞。 後に「恒富風美人画」を確立した。

-

梅乃橋・梅ノ井

かつてこの付近を梅川が流れていた。 別名、梅津川とも呼ばれ、道頓堀川へと流れていた。 高津宮が鎮座する上町台地は、名水が湧く場所として知られ、その湧き水の一つが梅川の水源であったと言う。 1768年、梅乃橋は天満九丁目の長浜屋五兵衛により奉納された。 また、梅乃井があり、谷町筋あたりを梅ヶ辻と呼んでいた。 献梅祭では梅園を抜けて公園を回り、梅乃橋を渡って本殿へ向かう。

-

-

荒陵山四天王寺に由来する天王寺村は通称、てんのじ村と呼ばれている。 大正時代、大阪市に編入された地域。 道頓堀や千日前、新世界などの演芸街に近いので、芸人は当時、約400人が集まって住んでいた。 戦災にあうことはなかったので、戦後も古い長屋が残っていた。 1977年、芸人によって建てられた。

- アプリで地図を見る

-

祭神の五柱を総称して、「坐摩神」と称している。 祭神は、生井神、福井神、綱長井神、波比祇神、阿須波神。 坐摩巫によって神祇官西院で祀られていた。 1583年、現在地に遷座した。 1960年、戦火により焼失した社殿を復興し、今も陶器祭りが行われている。

-

陶器祭

旧瀬戸物町の鎮守で、7月22から26日の祭礼で展示される、皿・茶碗などの陶器で飾りつけた瀬戸物人形は、大阪の夏の風物詩として知られている。 当日周辺の陶器問屋街では陶器の廉売りも開催されている。 境内社の陶器神社では、御祭神は、大陶祗神、迦具突智神を祀る。 陶器問屋、繊維問屋の守護神で、境内には、大阪府神社庁のビルがあり、当社は社務所を兼ねている。

-

上方落語寄席発祥の地

かつて、ここは、上方落語寄席の発祥地として知られ、人気を集めている。 江戸時代末期、初代桂文治によって、坐摩神社の境内で小屋を開設し、本格的に活動し始めたことによる。

-

-

上方落語唯一の寄席で、落語が中心となっている。 人力車(復刻版)は、上方落語隆盛の時代の象徴として語り継がれている「赤い人力車」が復活した。 この人力車は、初代桂春團治が移動の手段として使用したとされるものを復元。 週替わりに、落語を中心に入れ替わり立ち替わり登場。 落語以外に漫才やマジックもある。

-

小梅亭 てんてん

上方落語の唯一の寄席「天満天神繁昌亭」で活躍。 漫才、落語などの上方文化をPR。 六代 桂文枝(桂三枝からに襲名)上方落語会会長との縁も深い。 天満天神繁昌亭、生国魂神社「彦八まつり」など漫才、落語のイベントに登場!

-

-

2017年、旧大阪中央郵便局跡地の暫定利用策の一環で、よしもとクリエイティブ・エージェンシーが運営するお笑い・喜劇専門の劇場として開館。 2017年、大阪市中央区にあるなんばグランド花月が改装工事のため、一時閉館。 その代替機能として、こけら落としの記念公演「限定!おでかけグランド花月」があった。 2018年、当館の東側には劇場「ポストよしもと」が開業。