たべる・たいせつ・う〇こ!?こどもたちに大人気ミュージアム

大阪たべる・たいせつ・う〇こ!?こどもたちに大人気ミュージアム

まいどまいど! 「え?なんや和泉におもろいミュージアムがあるんやて?」 そんなうわさを聞きつけてやってきたのは大阪府和泉市の和泉中央駅。 和泉中央駅は大阪市中央区の南海電気鉄道なんば駅から高野線を経由して、中百舌鳥駅から和泉中央駅とを結ぶ泉北高速鉄道泉北高速鉄道線の終着駅。 駅周辺にはスーパーマーケットを核とするショッピングモールがおます。 駅から少し歩けば和泉市の歴史に詳しい歴史館やぎょうさんの美術品を展示する美術館、そして、たべる・たいせつをわかりやすく伝えるミュージアムも。 せやさかい、決して、けったいなミュージアムやおまへん。 こどもたちに大人気のスポットの一つともなってまんねん。 その他、寺院仏閣が点在し、みすぼらしい修行僧が訪れたお寺さんや供養のために灯した一本の灯篭に関する伝説などまさに「不思議」がぎょうさん詰まったエリアともなってまんねん。 人口増加率では大阪府下1位を記録したほどの人気住宅街・和泉市を観光してみまへんか。

-

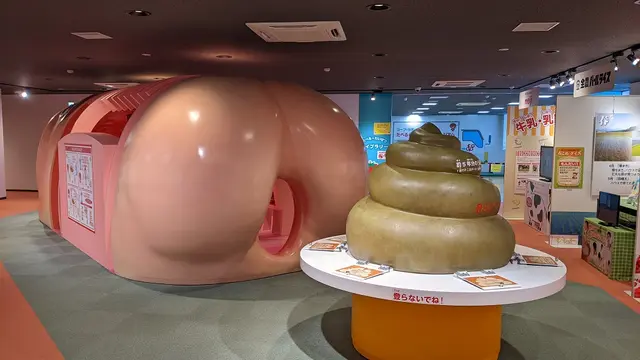

大阪いずみ市民生活協同組合が運営する施設。 施設内では食の安全ゾーン、ライブラリーゾーン、食育ゾーンに分かれ、「食の安全」や「食生活と健康」など食に関する研究・展示を行っている。

-

コープ・ラボたべるたいせつミュージアム

テーマは「食の安全や食育・たべるたいせつ」。 コンセプトは「食べることの大切さを学ぶ」「食の安全について学ぶ」「食に関する体験から学ぶ」。 食の安全ゾーンでは商品検査センターの検査が果たす役割を体験や展示から紹介。 食育ゾーンでは巨大うんち模型、人体トンネル、世界の食文化、日本の食文化などを展示、紹介。

-

コーすけ

コープ共済(日本コープ共済生活協同組合連合会)のマスコットキャラクター。 コーすけの名前の由来はコープの「コー」、助け合いの「すけ」から。 モチーフは熊「クマッた(困った)人を助ける」という思いから。 身体はコープ共済のコーポレートカラーから赤色。 お腹には「C」の文字が書かれ、両耳の「O」と尻尾の「P」を合わせて「COOP」。

-

コーすけ

職業は生協(生活協同組合)職員 性格は困っている人がいると、どんなに遠くからでも飛んできて助けてくれる。 「ありがとう」の声を聞くと感動して、うるうるしてしまう涙もろい一面も。 口グセは「たまに失敗するけれど、一緒にがんばるのだ」。 2012年、コープ共済のキャラクターとして誕生。

-

-

和泉市内を中心とする観光案内や情報発信を行っている。 また和泉市府中町一丁目にも同様の施設がある。

-

商業施設「エコールいずみ」内にある施設。 施設内には飲食店や喫茶店、雑貨店などがある。

-

施設内にはホールや図書館、市役所出張所などがあり、市民の交流の場となっている。

-

スーパーマーケットや専門店から構成されたショッピングセンター。 施設内には飲食店や喫茶店、雑貨店などがある。

-

公園内には芝生広場や複合遊具がある。 また、和泉市いずみの国歴史館やまなびのプラザ緑化センターがある。

- アプリで地図を見る

-

宮ノ上公園内にある施設。 施設内では学びの場として様々な教室が開催される。

-

和泉市内には池上曽根遺跡や和泉黄金塚古墳、泉北丘陵窯跡群(陶邑)などの史跡が発見、発掘された。 施設内ではこれまでの古文書や絵図などの歴史的資料、文化財などを展示、保管している。 2018年、常設展示がリニューアルオープン。 また、常設展示「和泉史-ひとのくらしのもの語り-」では和泉市内の遺跡の出土品をはじめ、地域に伝わる古文書や旧町村役場文書、民俗資料などを展示。

-

東洋古美術を中心とした市立美術館。 明治時代、綿織物業「久保惣」(久保惣株式会社)が創業。 3代目社長・久保惣太郎が収集した古美術品のコレクション、土地、建物(本館、茶室)などを和泉市に寄付。

-

久保惣

1982年、開館。 1997年、久保惣5代目の久保恒彦により新館が完成。 音楽ホール、創作教室、市民ギャラリー、研究棟が寄贈。 現在、国宝2件、国の重要文化財29件、所蔵総数は約11000点。

-

久保恒彦顕彰碑

2020年、和泉市名誉市民である久保恒彦氏の顕彰碑が建立。 産業団地「テクノステージ和泉」の建設(いずみコスモポリス事業)を推進し、産業振興の面で多大な功績を残した。 明治時代、初代久保惣太郎氏によって綿織物業「久保惣」(久保惣株式会社)が創業。 五代目代表者に就任。

-

-

2014年、三井不動産商業マネジメント運営のショッピングセンターとして開業。 ららぽーとブランドでは大阪初の出店となる。 コンセプトは「エリアオアシス」。 食品スーパーには近畿圏内最大規模の「JA全農ファーマーズ」があり、農産物直売所が占める一体型店舗となっている。 JA農家が生産した新鮮な農産物を中心に、産地直送品を販売している。

-

役小角が当地で7日間修法し、霊木を得て如意輪観音を彫った。 672年、役小角によって小堂を建立し、創建。 1336年、後醍醐天皇綸旨によって祈祷所となった。 源頼朝、足利義満などが当地に訪れ、祈願所として、寺領安堵を行ったとされる。 1577年、織田信長が紀州高野山攻めの際、付近を攻撃、焼失した。 豊臣秀頼により再建。

- アプリで地図を見る

-

1936年、灌漑用ため池として整備。 光明池は、和泉市内を流れる槇尾川の取水堰から導水。 満水時の貯水量は大阪府下最大。 周囲は光明池緑地、遊歩道、体育館、屋外運動施設などがある。 大阪みどりの百選に選定。 大阪ミュージアムに登録。

-

雨乞蛙

2003年、神社の再建を記念して「水不足を克服しようと努力した先人の思いを忘れず、原点にかえる」という思いを込めて設置。

-

光明池守護神社

1984年、本堤防改修に合わせて再建。 光明池築造時に造営されたと見られる。

-

-

701年、和泉市の浄福寺で光明皇后が誕生したという伝説に因んで光明池と命名。 夫の聖武天皇および異父兄の橘諸兄は岸和田市の久米田池の築造に尽力。 光明皇后は、日本の第45代天皇・聖武天皇の皇后。 正式な尊号は天平応真仁正皇太后。 通称、光明子、藤三娘。 藤原不比等と県犬養橘三千代の子で、聖武天皇の母である藤原宮子は異母姉。 皇族以外から立后する先例を開いた。

-

グルメグランプリで受賞したこともあるという。 温かい出汁の中にきつねと梅が乗り、お箸で底面をかき回すと、玄うどんが顔を出す。 食べてみると、ほどよい食感に出汁の旨みが合わさって、寒くて冷え切った体を温めてくれる一品。 出汁は、牛乳と豆乳がベースとなって、栄養満点! 和泉市名物の饂飩、皆さんも一杯いかが?

-

昔、槇尾山の麓にある坪井の里で、女児が置き去りにされていた。 里に住んでいたある夫婦が女児を引き取り、「お照」と名づけ、大切に育てた。 お照が13歳のとき、両親がこの世を去り、両親の供養を考えたが、金銭的な余裕が無かった。 そこで、当時、女の命とも言われていた黒髪を切ってお金に換え、「灯篭」を購入、高野山にて仏様に捧げた。 高野山では多くの灯籠が灯されていた。 僧侶がお経を読み始めた頃、突然、強い風が吹いて、多くの灯篭の灯が消えたが、お照の灯籠は消えることがなかった。 人々は、この灯を「お照の一灯」と呼び、現在も高野山で光り輝いていると言う。

-

700年代、聖武天皇の御妃・光明皇后が御産に悩み、行基に相談。 行基は、槇尾山付近の清浄の滝にて37日間、水ごもりをとって安産の秘法を習得した。 大桜樹の上から金色に輝く光が出現し、阿弥陀如来が影向、安産の由を告げた。 行基は感激し、その大桜樹をすぐに伐採、阿弥陀如来の尊像を刻んで当寺に安置した。 以後、安産の仏様として信仰を集めている。 腹帯は日本古来の習慣であり、起源は神功皇后との説も。

-

子育地蔵尊

妊娠5ヶ月頃の戌の日に腹帯を巻くのは、「犬が多産で安産であるため」「犬によって悪霊などから子供を守るため」とも言われている。 腹帯は、保温の効果があり、胎児を保護する他、産後のおなかの引き締めにも役立つと言う。 また、願掛けとして、子育地蔵尊にお掛けする。

-

- アプリで地図を見る

-

通称、槇尾寺。 500年代、播磨国加古郡の行満上人が葛城修験系の寺院として創建。 771年、摂津国の僧・法海が槇尾山寺に住していた時、突如、一人のみすぼらしい格好をした修行僧が現れた。 その修行僧は、「夏の間だけここで過ごさせてほしい」と言う。 以後、修行僧は槇尾山寺にて客僧として過ごし、修行に励んだ。 客僧が槇尾山寺から去ろうとしたある日、「帰りの旅費を出してほしい」と寺僧に願い出るが、拒否されてしまう。 客僧は怒って、出て行ってしまった。 法海が追いかけると、客僧は海上を、沈みもせずに歩いていた。 これを見た法海は、千手観音の像を刻んで祀ったと言う。

-

境内の雰囲気

槇尾山には他にも、役小角、行基、空海(弘法大師)などとゆかりがある。 役小角は、自ら書写した法華経の巻々を各所に埋納。 最後に埋めた場所が巻尾山(槇尾山)であったと言う。

-