岸和田の郊外で見つけた日常

大阪岸和田の郊外で見つけた日常

まいどまいど! 全国的に「だんじり祭り」で知られる大阪府岸和田市っちゅう場所でんねんけど、市内各所にはだんじりにまつわる名所が点在し、祭りが開催された日には全国各地から見物客が訪れる街としても知られてはりまんな。 東岸和田駅では山車の「だんじり」「地車」の紹介も。 まあ、せやけど、だんじり祭り以外の岸和田っちゅうのを皆さん、ご存じでっしゃろか。 そんな岸和田市郊外の日常っちゅうのを、皆さんにご紹介していきたいと思います。 岸和田城やだんじりまつりにまつわる博物館がある中心部から離れると閑静な住宅街が広がり、神社や寺院が点在し、古墳などのような古代の歴史も。 中央公園にはかつて春木競馬がおまして、関西地域を代表する競馬場として知られてましたんやね。 岸和田市中央公園として整備され、日本の都市公園100選に選定。 現在、スポーツ広場、テニスコート、プール、岸和田市総合体育館が存在してまんねん。 日本国内で唯一の施設として知られるフィーエルヤッペンの競技場があり、公園南西側には、トラックの跡も。 平安時代、百人一首の歌人、中古三十六歌仙、女房三十六歌仙として活躍した和泉式部にせまる。

-

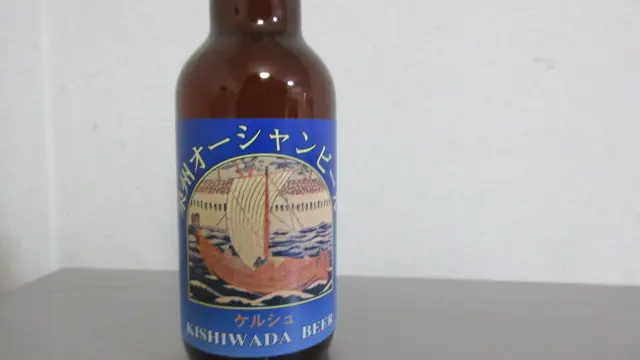

とめ河が醸造製造販売する地ビール。 かつて岸和田ブルワリーが岸和田ベイサイドモールでビール工場を建設し、醸造していたのが「泉州オーシャンビール」。 一時は姿を消したが、大阪府高槻市に拠点を置く寿酒造の協力を得て、「新生・オーシャンビール」として復活。 ビールはドイツのケルン地方出身のケルシュと「苦み」を抑えたというアンバーエールの2種類。

-

通称、浪切バンクと呼ばれている。 1951年、開設された。 イメージキャラクターはライオンの「チャリオン」。

-

マドカとは、円(まどか)のことで、親しみと独創的、平和への願いなどが込められている。 施設内には、ホール、実習室、研修室、会議室、視聴覚室、展示場、陶芸室などがある。 2014年、文化会館の開設から30周年を迎え、岸和田市音楽団、岸和田市少年少女合唱団・マドカドラマスクールらが共演した。

-

日本の都市公園100選に選定。 1928年、春木競馬を開設した。 当時、関西地域を代表する競馬場として知られ、大阪競馬場(大阪府八尾市、大阪市中央区大阪城練兵場)を抜いて、全国屈指の売り上げを記録していた。 大阪競馬場は大阪市住吉区長居に移転。 1964年、木造建築を鉄筋建築として建て替えた。 1974年、春木競馬場を廃止。 以後、岸和田市中央公園として整備された。 スポーツ広場、テニスコート、プール、岸和田市総合体育館が存在する。 日本国内で唯一の施設として知られるフィーエルヤッペンの競技場がある。 公園南西側には、トラックの跡が林として残っている。

-

祭神は、天照皇大神、八幡大神、菅原道真公。 1500年代、社殿の消失により、創建時期など詳細は不明。 一説によると、900年代には建立。 1600年代、能舞がすでに始まっていたとされ、能舞に用いた九面の能面は、「天降の面」として現存する。 雨乞祈願の節は筋面として貴重に扱かわれた。

-

西日本旅客鉄道(JR西日本)阪和線の停車駅の一つ。 1930年、阪和電気鉄道の土生郷駅として開業。 1932年、阪和岸和田駅に改称。 1940年、阪和電気鉄道が南海鉄道に吸収合併され、南海山手線の駅となる。 1941年、東岸和田駅に改称。 1944年、国有化され、運輸通信省(国鉄)阪和線の駅となる。 1987年、国鉄分割民営化により、西日本旅客鉄道(JR西日本)となる。

-

だんじり

西日本旅客鉄道(JR西日本)阪和線の東岸和田駅構内に展示。

-

だんじり

岸和田市を中心とする日本の祭礼に奉納される山車の「だんじり」「地車」の紹介。

-

- アプリで地図を見る

-

古来この地に清泉が湧出するところから、恋多き女性和泉式部の旧蹟とも。 平安時代、百人一首の歌人、中古三十六歌仙、女房三十六歌仙として活躍した和泉式部。 978年、越前守・大江雅致と越中守・平保衡の娘として誕生。 999年、和泉守・橘道貞と結婚。 母は冷泉天皇皇后昌子(太皇太后)に仕えた、父が太皇太后宮大進、夫の和泉守橘道貞が同権大進を兼ねていた。 恋愛遍歴が多く、藤原道長から「浮かれ女」と評されたとも。 同僚女房の紫式部からは「恋文や和歌は素晴らしいが、素行には感心できない」と批評されたとも。 真情に溢れる作風は恋歌・哀傷歌・釈教歌に表され、殊に恋歌に情熱的な秀歌が多い。

-

和泉式部

才能は大歌人・藤原公任にも賞賛され、赤染衛門と並ぶとも。

-

-

和泉式部の愛用していた筆を祀った塚とも。 平安時代、百人一首の歌人、中古三十六歌仙、女房三十六歌仙として活躍。 978年、越前守・大江雅致と越中守・平保衡の娘として誕生。 999年、和泉守・橘道貞と結婚。 母は冷泉天皇皇后昌子(太皇太后)に仕えた、父が太皇太后宮大進、夫の和泉守橘道貞が同権大進を兼ねていた。 恋愛遍歴が多く、藤原道長から「浮かれ女」と評されたとも。 同僚女房の紫式部からは「恋文や和歌は素晴らしいが、素行には感心できない」と批評されたとも。 真情に溢れる作風は恋歌・哀傷歌・釈教歌に表され、殊に恋歌に情熱的な秀歌が多い。 才能は大歌人・藤原公任にも賞賛され、赤染衛門と並ぶとも。

-

大阪府岸和田市内を流れる二級河川の春木川沿いに整備された緑道。 尾生町の東谷橋より上流を轟川と呼ぶ。 標高約295mの神於山に源を発し、北へ流下し、大阪湾に注ぐ。 水源の神於山は、和泉葛城連山の前山にあたる。 同川が形成する浸食谷は尾生谷と呼ばれる。 弥生時代、水田耕作が行われ、久米田古墳群などの遺跡が残る。 周辺には久米田池や蜻蛉池などの溜池が造成。 700年代、聖武天皇が行基に命じて久米田池を建造、久米田寺が開かれた。 現在、府内最大規模の溜池となった。 近代、和泉煉瓦の工場、岸和田紡績野村工場の社宅、和泉紡績の工場が建設。

-

積川神社の氏地は牛滝川に沿い、遠方の氏子が参拝できるよう遥拝所が設置。 岸和田浜に御旅所が設置、岸和田城下の建設に伴い、遷座。 積川神社の祭神は生井神、栄井神、綱長井神、阿須波神、波比岐神。 総称して座摩神とも。 崇神天皇の御代に創立。 白河上皇は熊野御幸の時、当地を参拝、舞楽を楽しんだ。 1160年、後白河上皇による熊野御躰の勧請に際し、積川社は今熊野社領諸国荘園28箇所の一つとして寄進。 和泉五社(和泉国一宮・大鳥大社、二宮・泉穴師神社、三宮・聖神社)、四宮・積川神社、五宮・日根神社)の他の四社とともに都の神祇官に直属、その御年貢進社とされ、和泉国近木荘特産の櫛(和泉櫛・近木櫛)を納めた。

-

戦国時代、三好氏の家臣として活躍した武将。 1527年、三好元長の次男。 兄に三好長慶、弟に安宅冬康、十河一存、野口冬長ら。 長慶は細川京兆家の当主・細川晴元、実休は晴元の弟で阿波細川家の当主・細川持隆に仕えた。 伊予国・河野氏との合戦に三好勢として参加。 細川晴元と対立する細川氏綱、畠山政国、遊佐長教らに対抗するため、阿波の軍勢を渡海、舎利寺の戦いで大勝。 弟の十河一存は岸和田城主となった。 1553年、細川持隆を見性寺で自害、細川真之を阿波細川家の当主として擁立。 久米義広、佐野丹波らが反抗、実休はこ鑓場の戦いで破り、阿波細川家の実権を掌握、阿讃衆・国人衆を三好政権の統制下に置いた。

-

久米田の戦い

実休は、持隆とその一党を、長慶の政権安定の為に排除、阿波の掌握を目指した。 播磨遠征、北白川の戦いで四国勢を率いて参戦。 河内守護・畠山高政や安見宗房らと戦って大勝、河内の守護に任命。 紀伊国の根来衆の援助を得た畠山高政の反撃を受け、久米田の戦いで戦死。 実休が討死した際、長慶は飯盛山城で連歌の会の最中であった。

-

- アプリで地図を見る

-

標高約40mの久米田丘陵に位置する。 園内には広場やアスレチックなどがあり、市民の憩いの場として親しまれている。 また、貝吹山古墳、風吹山古墳、無名塚古墳が点在する。 貝吹山古墳や風吹山古墳などからは石棺と銅鏡、銅鏃、鉄製かぶと、腕輪形の石製品、画紋帯神獣鏡、鉄剣、鉄刀、玉類が出土。 貝吹山古墳は前方後円墳で墳丘には埴輪、周濠は一部、山田池、ねんど池、どじょう池になった。 付近の中学校の敷地内には円墳の女郎塚古墳、久米田寺の境内には円墳の光明塚古墳、志阿弥法師塚古墳も。 志阿弥法師は奈良時代の僧。

-

祭神は、菅原道真。 創建時期など、詳細は不明。 付近には、前方後円墳の摩湯山古墳がある。

-

古墳時代前期の前方後円墳。 墳丘の長さは約200m。 国の史跡に指定。 発掘調査で、埴輪、土師器高杯が出土。

-

大阪府最大の水面積を有する久米田池。 池の外周は、自然地形の台地に囲まれた。 中央部には、旧春木川の川床があり、川をせき止めて構築。 八木郷やその周辺は水不足が深刻化。 聖武天皇は池の開削を行基に命じ、725年から738年に建造。 聖武天皇は久米田寺に対してため池の維持管理を命じ、院号を「隆池院」にしたとも。 2010年、農林水産省のため池百選に選定。 2015年、国際かんがい排水委員会によるかんがい施設遺産にも登録。 カモ類、カムチャッカ半島からシギ・チドリ類、特別天然記念物ナベヅル、コウノトリなど年間100種類以上が訪れ、野鳥の「国際空港」とも。 絶滅危惧種のカワチブナの養殖も。

-

宗派は高野山真言宗。 山号は龍臥山。 本尊は釈迦如来。 738年、開削された久米田池の維持管理を目的に行基によって創建。 院号「隆池院」の由来とも。 平安時代、奈良にある興福寺一乗院の支配下にあった。 鎌倉時代、承久の乱により武士が乱入し荒廃。 鎌倉時代、安東蓮聖により再興。 南北朝時代、天皇、皇族の帰依も深く、楠木正成とも関係を持った。 室町時代、足利尊氏・直義兄弟により全国に設けられた安国寺の一つに指定。 戦国時代、三好実休と畠山高政による久米田の戦い、織田信長による高屋城の戦いの兵火等により焼失。 江戸時代、復興。

- アプリで地図を見る

-

かつて存在していた九十九王子の11番目。 熊野古道沿いに鎮座する神社のうち、1200年代を中心に皇族・貴人の熊野詣に際して先達をつとめた熊野修験の手で急速に組織された一群の神社のことをいう、 参詣者の守護が祈願された。 井ノ口王子は泉井上神社に合祀された。

-

和泉市役所前に設置された石碑。 いずみの国は日本の地方行政区分である令制国の一つで「泉」と表記された。 国名「和泉」は713年、諸国郡郷名著好字令により国名を二字にする必要があったため。 716年、河内国から和泉郡・日根郡を割き、大鳥郡を併せて和泉監が建てられた。 元正天皇の離宮(珍努宮、茅渟宮、和泉宮とも)を造営。 740年、和泉監は廃止されて河内国になる。 757年、再度分離して和泉国が設置。 1868年、和泉国の管轄地域が分立して堺県が発足。 1870年、土浦藩領、旧幕府領のうち岸和田藩預地が堺県の管轄。 1871年、摂津国との境界が堺大小路、長尾街道(大津道)から大和川に変更。

-

廃藩置県

1871年、廃藩置県により藩領が伯太県、岸和田県、吉見県および小泉県、淀県の飛地となる。 第1次府県廃合では全域が堺県の管轄、第2次府県統合により大阪府の管轄となる。

-

-

和泉市役所にある食堂。 店内はカウンター席とテーブル席がある。 メニューはトルコライス、ハラミステーキ、ハンバーグ、ヤンニョムチキンなど。