-

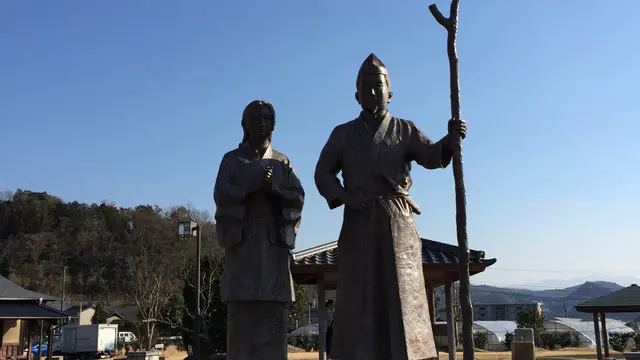

蛭ケ小島 永暦元年(1160年)2月9日、頼朝が、清盛の継母・池禅尼の嘆願などにより死罪でなく伊豆に流刑となり、3月11日に蛭ヶ小島へと流されている。そんな場所を訪れました。 なお、この場所が蛭ケ小島であるかは不確かなようだ。吾妻鏡に書かれた内容から判断しているようだが、地面を掘り起こしても何の痕跡も見つからない、とのこと。

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

-

走湯権現(伊豆山神社) 頼朝と政子が恋を育んだ、と言われている場所。

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

-

頼朝は、伊豆地方の霊山である箱根権現、走湯権現(伊豆山神社)に深く帰依して読経をおこたらず、亡父・義朝や源氏一門を弔いながら日々を送っていた。

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

-

頼朝は、伊豆地方の霊山である箱根権現、走湯権現(伊豆山神社)に深く帰依して読経をおこたらず、亡父・義朝や源氏一門を弔いながら日々を送っていた。 1180年後白河法皇の皇子である以仁王が平氏追討を命ずる令旨を諸国の源氏に発している。頼朝も立ち上がっている。 三浦義澄、和田義盛らの三浦一族が頼朝に参じるべく三浦を発していたが、三浦軍との合流前の8月23日にここ石橋山の戦いで、頼朝軍三百騎は三千余騎と戦って敗北し、土肥実平ら僅かな従者と共に山中へ逃れる。 数日間の山中逃亡で、頼朝らは、ここ箱根権現で身を潜めた。 そして、頼朝らは、8月28日に真鶴岬から船で安房国(房総半島)へ向かっている。

-

1180年後白河法皇の皇子である以仁王が平氏追討を命ずる令旨を諸国の源氏に発している。頼朝も立ち上がっている。 三浦義澄、和田義盛らの三浦一族が頼朝に参じるべく三浦を発していたが、三浦軍との合流前の8月23日に石橋山の戦いで、頼朝軍三百騎は三千余騎と戦って敗北し、土肥実平ら僅かな従者と共に山中へ逃れる。 数日間の山中逃亡で、頼朝らは、ここ箱根権現で身を潜めた。 そして、頼朝らは、8月28日に真鶴岬から船で安房国(房総半島)へ向かっている。

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

-

真鶴半島 岩海岸 伊豆を制圧した後、頼朝軍三百騎が、三浦軍との合流前の治承4年(1180年)8月23日に石橋山の戦いで、平氏方の三千余騎と戦って敗北し、数日間、山中を逃亡した後、頼朝と他7人が、8月28日に真鶴半島の岩海岸から船で安房国へ脱出し、房総半島の鋸町滝島海岸に着いている。

- アプリで地図を見る

-

源頼朝の房総半島上陸地点 房総半島の鋸南町滝島海岸

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

-

仁右衛門島 安房国に上陸した後、頼朝たちがどのような道を辿ったかを私は知りませんが、房総半島のドライブはやはり海岸沿いが好きなので野島崎経由で仁右衛門島まで行きました。 この辺りでは、平野仁右衛門一族などが頼朝を助けてくれたとの伝説がある。そして、頼朝の命を狙う一族から見を守るために、平野仁右衛門が住む平仁右衛門島に見を潜めている。

-

スポット内のおすすめ

仁右衛門島 島は、数百メートルしか離れていない。 また、Wikipediaによると代々島主は平野仁右衛門を名乗り、現在の島主が推定で38代目。治承4年(1180年)、石橋山の戦いに敗れた源頼朝が安房に逃れた際、平野仁右衛門に助けられ、この島で平家軍から一時身を隠し、巻き返しを図ったと言い伝えられる。現在に至るまで平野仁右衛門一族がこの島を守り伝えている、とある。

-

スポット内のおすすめ

仁右衛門島 島に渡るために舟着場に来たのですが、誰も居ませんでした。時刻表なるものはありませんでした。料金は渡った後、島側で払う様でした。また、風が強く小舟では危険なのか、島側に停まる舟に向けて手を振っても誰もいないようだったので今回は島に渡るのを諦めました。

-

スポット内のおすすめ

仁右衛門島 島に停泊している舟を遠望する。誰も居ない様だ。

-

-

一戦場跡 仁右衛門島から北に丘を登った場所に一戦場跡がある。 今は、公園になっている。ここで頼朝は、長狭常伴軍に攻撃されたが、打ち破ったと伝えられている。ここでの勝利がどん底にいた頼朝が立ち上がる切っ掛けになった、と言われている。

-

スポット内のおすすめ

一戦場跡がある丘から仁右衛門島 を見下ろす。すぐ近くで戦われた事が分かる。

-

-

硯山長福寺 頼朝は、更なる足固めのために、このお寺で陣をはり各地の豪族に書状を書き送っている。その書状を書くために使わせてもらった硯が大変立派であったことから硯山の名前をお寺に与えたと伝わっている。

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

-

白幡神社 (江戸時代までは白幡八幡) 硯山長福寺を出た頼朝らは鎌倉に向けて北に向かう。 そして、今の千葉市にある白幡神社あたりで千葉常胤の一族らに出迎えられた。 硯山長福寺から50キロほどの道のりになる。 この辺りに陣を張った際に、小高い丘にあった神社に源氏の白幡を奉納した事から、その古い神社を以後、白幡八幡(明治以降、白幡神社)、と呼ぶようになったとのこと。

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

白幡神社 この地に当時は古墳があり祀られていた。現在は、千葉市の街中でほぼ平地になっている。案内板にそこから古い刀が出土された写真が記載されていた。

-

- アプリで地図を見る

-

洗足池(千足池) 頼朝ら一行が鎌倉に向う途中、白幡神社から50キロほどの地点にある洗足池で宿営し近隣諸豪の参陣を待った。 その後、鎌倉に入る前に、洗足池から30キロほど離れた地点にある横浜市にある瀬谷諏訪社で宿営し、鎌倉に入っている。その時は数万人にもなっていた、と言われている。 7人を連れて安房国に入った頼朝が、数万人になって戻ってきた。時代の変化そのものだ。

-

瀬谷諏訪社 鎌倉に入る前に陣を張った最後の場所。

-

スポット内のおすすめ

-

-

鶴岡八幡宮 関東最大の勢力である上総広常を始め、畠山重忠、千葉常胤、足立遠元らの有力豪族を従え、10月6日頼朝は鎌倉入りする。 この頃、平家の大将軍・平維盛(平清盛の嫡孫)率いる数万騎の軍勢が京を出発、10月13日、駿河国手越(現在の静岡市駿河区手越)まで迫って来ていた。 10月6日に鎌倉入りした源頼朝は10月16日、平維盛率いる平家軍を迎え撃つため鎌倉を出発する。 出陣に際して、鶴岡若宮(現在の鶴岡八幡宮)では、頼朝の御願にて長日勤行が行われている。 法華経、仁王経、最勝王経等の鎮護国家三部経にくわえ、大般若経、観世音経、薬師経、寿命経等であった。

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

-

頼朝勢は10月18日、足柄峠を超える。

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

-

頼朝勢は10月18日、足柄峠を超え、夕方、頼朝勢は黄瀬川に到着。頼朝は24日を合戦の日と定めた。甲斐源氏の武田信義、信濃源氏、北条時政が二万騎を率いて合流する。

- アプリで地図を見る

-

10月20日、頼朝軍は駿河国賀島に到着。平維盛・平忠盛率いる平家軍は富士川の西岸に陣を張る。

-

富士川での源氏と平氏の合戦のとき、頼朝が鎧を淵の岩にかけて身体を洗ったので、鎧ヶ淵と呼ばれるようになったと伝えられている。

-

平維盛・平忠盛率いる平家軍は富士川の西岸に陣を張る。夜半になり、武田信義が背後から平家軍襲撃しようとすると、富士沼に集まっていた水鳥が一斉に飛び立つ。平家軍はその羽音に驚き、平家方の武将、藤原忠清らは「東国の武士はみな頼朝に味方している。うかつに京都を離れ、頼朝勢に包囲されている。急ぎ京都に帰って作戦を立て直すべき。」と進言すると、平維盛らはこれを受け入れ、夜明けを待たずに京都へと退却しました。

-

治承4年(1180年) 10月21日、頼朝は退却する平家軍を追撃しそのまま上洛するよう命じるが、千葉常胤、三浦義澄、上総広常らが「常陸国の佐竹など東国には武勇に驕る者が多くあり、まずは東国を平定した後に西国へと進むべき。」と諌め了解る。頼朝はこれを受け入れ、黄瀬川に戻る。 同じく21日、頼朝に加勢するため、奥州藤原氏のもとにいた頼朝の弟・義経が頼朝のもとを訪れ、兄弟対面を果た。その 対面時に、二人が腰を掛けたのが、この対面石といわれている。

-

頼朝は三嶋大社に参詣、祈願成就に感謝して神領を寄進した。 鎌倉に戻った頼朝は、まずは東国平定のため同月27日、常陸国の佐竹氏追討に出発した。 平合戦最初の本隊同士の立ち会い、富士川の戦いにおいて、気勢で平氏を圧倒した頼朝は、元暦2年(1185年)4月、壇ノ浦の戦いで平氏を滅ぼし、文治5年(1189年)9月には奥州藤原氏との奥州合戦に勝利して、治承・寿永の乱を平定した。そして建久3年(1192年)征夷大将軍に任ぜられ、名実ともに鎌倉幕府が開かれた。

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

- アプリで地図を見る

-

平泉で自害した源義経の首は、首実検された後浜辺に遺棄されたとある。その後、どういう経緯でか、どなたかによりこの地に埋葬されたとの事。 その事を知った源頼朝はその場所で義経を祀る事にしたと言われている。それが今の白旗神社との事。

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

-

平合戦最初の本隊同士の立ち会い、富士川の戦いにおいて、気勢で平氏を圧倒した頼朝は、元暦2年(1185年)4月、壇ノ浦の戦いで平氏を滅ぼし、文治5年(1189年)9月には奥州藤原氏との奥州合戦に勝利して、治承・寿永の乱を平定しました。そして建久3年(1192年)征夷大将軍に任ぜられ、名実ともに鎌倉幕府が開かれたのでした。

-

修善寺 信功院跡 源頼朝の異母弟で、源義経の異母兄である源 範頼が、頼朝に対する謀反の疑いによりここで殺害されている。

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

-

関東大震災で水田の地中から出現。鎌倉時代の橋とされる。これが、源頼朝が渡り始めをした後に落馬した橋だ、との話も伝わっている。その傷が元で頼朝は死んだと言われている。

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

-

鎌倉にある頼朝の墓

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

- アプリで地図を見る

-

修善寺 指月殿 1199年に父である源頼朝の跡を継いで18際で鎌倉幕府の二代将軍となった頼家は、在位わずか6年でこの修善寺に流され、1204年この地で入浴中に祖父である北条時政の手で暗殺されている。その頼家のお墓である2基の小さな五輪の石塔がある。

-

スポット内のおすすめ

修善寺 指月殿 その頼家のお墓である2基の小さな五輪の石塔の脇に母である北条政子が建立した指月殿が建っている。この木造の本尊と建物は伊豆最古のものとなっている。

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

十三士の墓 頼家が殺された後、再起を期して北条に反旗を企てた13人が挙兵前に発覚され殺された頼家家臣の墓が、頼家の墓の近くにある。

-

-

ここ清見ヶ関があった頃、鎌倉幕府の重臣であった梶原景時一族が殺害され、首を路傍にさらせれた場所でもある。 梶原景時は、石橋山の合戦で敗れて潜伏していた源頼朝を発見後、見逃し、後に、頼朝の"一の郎党"になっていましたが、頼朝の死後に追放処分され、その後、西へ逃亡中にここで全員殺害されている。

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-

スポット内のおすすめ

-