六甲おろしの風が吹き抜ける六甲

兵庫六甲おろしの風が吹き抜ける六甲

まいどまいど! プロ野球「阪神タイガース」の応援歌でもおなじみの「六甲おろし」の風が吹き抜ける兵庫県神戸市灘区。 灘区の北部では六甲山系の山々が連なり、それに関連して区内には六甲に関する地名や建築物がぎょうさんおます。 JR西日本神戸線の六甲道駅または阪急電鉄神戸線六甲駅、阪神電車本線新在家駅など、駅前には大型商業施設、昔ながらの雰囲気が漂う商店街、神社、寺院仏閣などが点在し、下町らしい雰囲気が漂ってまんねん。 ほんで、商店街の一角で何やら珍しい自動販売機が設置されているとか。 また、日本有数の上質な水源に恵まれ、六甲の街では古くから酒処として親しまれてきました。 灘区を中心とする界隈(神戸市東灘区、西宮市にかけて)は灘五郷とも呼ばれ、全国的にも有名な酒蔵が密集してまんねん。 大阪からまたは姫路から電車で一本やさかい、酒蔵をあちこち、はしごして、飲み歩くのもよし。 駅前には地元ならではのレストランもおまっさかい、神戸の美味しさを味わうのもよし。 普段では見ることのできへん神戸の街をぶらりと散策してみてはいかがでっしゃろか。 ほな、まいどおおきに!

-

西日本旅客鉄道(JR西日本)東海道本線の停車駅の一つ。 1934年、日本国有鉄道東海道本線の開通と同時に開業。 1976年、住吉駅と東灘駅間の高架化事業が完成。 これにより1871年竣工の石屋川隧道(日本初の鉄道トンネル)は廃止。 1987年、国鉄分割民営化により西日本旅客鉄道(JR西日本)となる。 1995年、阪神淡路大震災により駅舎が倒壊後、営業再開。 1997年、JR神戸線標準接近メロディ「さざなみ」導入。 また、複合型商業施設の「プリコ」が併設。 プリコでは飲食店や雑貨店などが営業する。

-

1984年、創業。 「はなの舞」「さかなや道場」などを運営するチムニー株式会社による居酒屋。

-

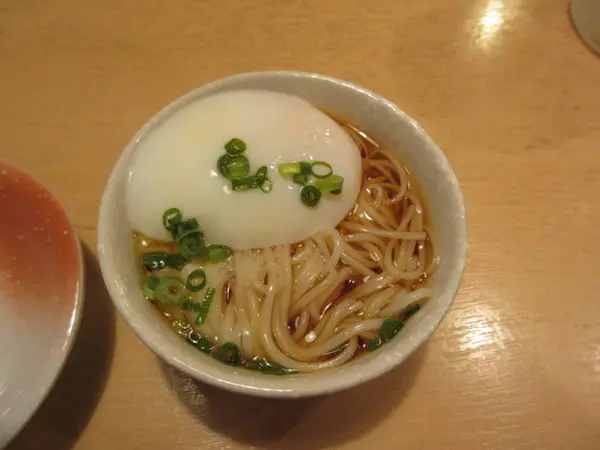

そうめん

お通しにはそうめん。 さっぱりとした味わいが特徴で生卵との相性は抜群。

-

刺身

おすすめに掲載されていた刺身。 マグロやサーモンなど5種。

-

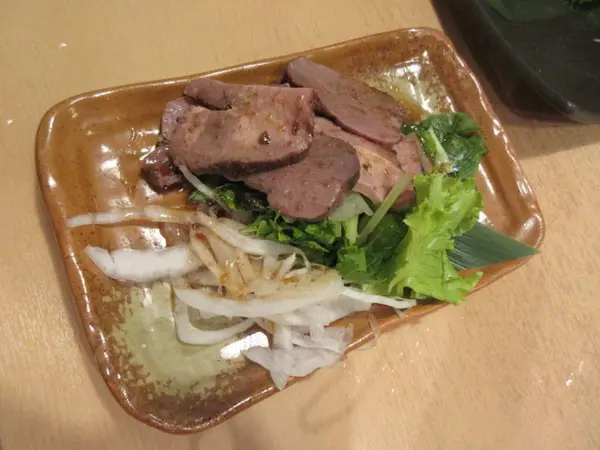

牛タン

全国各地の名物を楽しむことができ大阪ではどて焼きやとん平焼き。 仙台からは牛タンが登場し、味わうことができる。

-

ジャンボ焼鳥

ジャンボ焼鳥も。

-

-

スーパーマーケットを中心に飲食店や雑貨店などが営業する。 1973年、竣工。 Aビル、BCビル、Dビルの3棟で構成。 「メイン六甲」という愛称は一般公募によって決定。 1995年、阪神淡路大震災により倒壊後、再建。

-

ぴあの広場

2019年、「ぴあの広場」が整備されたAビルの1階にはピアノが設置され、自由に弾くことができるとか。

-

-

複合型商業施設が開業。 2003年、1番街が竣工。 2000年、2番街、3番街が竣工。 2004年、4番街が竣工。 飲食店や雑貨店などが営業する。

-

1988年、地上13階、地下2階として竣工。 スーパーマーケットを中心に飲食店や雑貨店、書店などが営業する。

-

神戸中央市場の「場内業者」である駅前は毎朝、仕入担当者が市場に出向き、全国各地から集まってくる「朝獲れ鮮魚」を直接、買い付けているとか。 新鮮な魚介類をはじめ、天ぷらや出汁巻き、炭火わら焼きなどを味わうことができる。

-

海鮮ユッケ

海鮮ユッケ。

-

海鮮や野菜を使用した天ぷら

海鮮や野菜を使用した天ぷら。

-

本かつをのわら焼き

本かつをのわら焼き。

-

- アプリで地図を見る

-

スーパーマーケットを中心に飲食店や雑貨店などが営業する。 昭和前期、周辺には住宅街が形成されるようになった。 1934年、西日本旅客鉄道(JR西日本)東海道本線の六甲道駅が開業し、商店会で共栄会が組織。 1948年、木製アーケードが設置され、付近の六甲道駅前、六甲北と合併して六甲道商店街が発足。 1965年、六甲道商店街から独立し、六甲本通商店街として再発足。 1995年、阪神淡路大震災により全壊するも復興。 現在、全長約100m、約50店舗が軒を連ねている。

-

西日本旅客鉄道(JR西日本)六甲道駅から六甲八幡神社へと続く参詣道にある商店街。 飲食店や雑貨店などが立ち並ぶ。

-

ワッフル、オランダ語で切れ端という意味のワッフルの切れ端を用いたクラウモー、オランダ語で小さなクリームという意味のクラウモー・アイシュなどを販売する洋菓子専門店。

-

不思議な自販機

店頭には全国的にも珍しい「自動販売機」が設置され、ワッフルなどを販売する。 また、「不思議な自販機」としてメディアにも取り上げられたことも。

-

-

祭神は、八幡大神、天照大神、春日大神。 1180年、平清盛が福原に遷都した時期に京都の石清水八幡宮から勧請。 1333年、「太平記」摩耶城合戦の「八幡林」とは当社の森のことを指すとか。 戦国時代、荒廃して林播磨が修築、その孫の林清兵衛が本殿などを改築。 1786年、領主の石河氏が奈良の春日大社の旧社殿を移した「春日移し」によって、社殿を造営し、現在に至るとか。 厄神宮本殿は県重要文化財に指定。 毎年1月18日と19日には厄神祭が行われている。

-

阪急電鉄神戸本線の停車駅の一つ。 1920年、阪神急行電鉄神戸線の開通と同時に開業。 1968年、神戸高速鉄道の開通に伴い、山陽電気鉄道による列車の相互直通運転を開始。 1984年、山陽電気鉄道の列車と阪急電鉄の列車による衝突事故が発生。 1995年、阪神淡路大震災により被災するも復旧。 1998年、当駅まで乗り入れていた山陽電気鉄道との相互直通運転を廃止。

- アプリで地図を見る

-

1920年、六甲変電所として竣工。 阪急電鉄の前身にあたる阪神急行電鉄神戸線の開通と同時に開業。

-

1902年、東京高等商業学校(一橋大学)に続き、日本で2番目に設立された官立高等商業学校の神戸高等商業学校を起源とする。 初代校長の水島銕也は東京高等商業学校との差別化を図るため、学理からより実践的な実学教育を重視した。 1949年、学制改革による新制大学としての改組時に、日本で最初の経営学部を設置。 また、唯一の海事科学部を設置。 理念は、「学理と実際の調和」。 2014年、イギリスの大学評価機関「クアクアレリ・シモンズ社」によるQS世界大学ランキングで第294位、QSアジア大学ランキングでは第41位、国内では第12位。

-

山口誓子の博物館

敷地内には京都府出身で俳人として活躍した山口誓子の博物館がある。 1901年生まれ。 本名は新比古。 高浜虚子に師事。 水原秋桜子、高野素十、阿波野青畝とともに「ホトトギスの四S」とされた。 戦後、「天狼」を主宰。 1995年、阪神淡路大震災が発生、自宅が倒壊。 現在、屋敷は神戸大学文理農学部キャンパス内に山口誓子記念館として再現、句碑と記念碑が建立。

-